黄金の壺 の商品レビュー

初めてホフマンの『黄金の壺』を読んだとき、その不思議な魅力に取り付かれてしまいました。現実と幻想が溶け合う世界、そこに描かれる若き書生アンゼルムスの冒険は、200年以上の時を経た今でも、私たちの心を強く揺さぶります。 物語は、ドレスデンの街で始まります。聖昇天祭の日、不器用な書生...

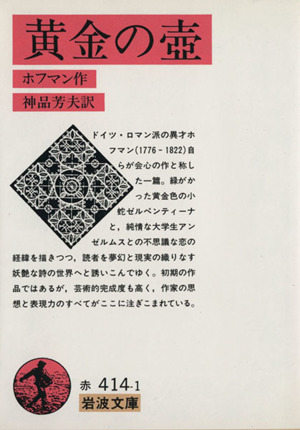

初めてホフマンの『黄金の壺』を読んだとき、その不思議な魅力に取り付かれてしまいました。現実と幻想が溶け合う世界、そこに描かれる若き書生アンゼルムスの冒険は、200年以上の時を経た今でも、私たちの心を強く揺さぶります。 物語は、ドレスデンの街で始まります。聖昇天祭の日、不器用な書生アンゼルムスは林檎売りの老婆の籠を倒してしまい、その不幸な出来事から彼の奇妙な冒険が始まるのです。黒い門の前で見た三匹の金色の小蛇、特に青い瞳を持つ一匹への恋。そして、古文書の写字生として雇われた不思議な文書保管官リンドホルストの家での体験。これらの出来事は、現実なのか、それとも主人公の妄想なのか、読者にはその判断が委ねられます。 ホフマンの描く世界の特徴は、日常と幻想の境界の曖昧さにあります。金色の小蛇は実は文書保管官の娘セルペンティーナであり、林檎売りの老婆は魔女であり、リンドホルスト自身も実は大魔法使いであったと明かされますが、それらの設定は唐突に感じられません。むしろ、私たちの日常にも不思議な出来事や存在が潜んでいるのではないか、という感覚を呼び起こすのです。 この作品が書かれた19世紀初頭は、ドイツ・ロマン主義が花開いた時代でした。理性と合理主義への反動として、想像力と感性を重視する文学運動が起こっていました。『黄金の壺』は、そんな時代精神を見事に体現しています。しかし同時に、当時の市民社会への風刺も含まれています。「市民的な」生き方を象徴するヴェロニカとの恋、実務家になることへの期待など、社会的な価値観とアンゼルムスの詩的な魂との葛藤は、現代でも十分に共感できるものです。 特に印象的なのは、物語の中で重要な役割を果たす「書くこと」のモチーフです。アンゼルムスは写字生として古い原稿を写す仕事を任されますが、それは単なる機械的な作業ではなく、魔法的な文字との対話として描かれます。この設定には、芸術創造の本質についてのホフマンの考えが反映されているように思えます。 私がこの作品に魅了されるのは、その多層的な読み方ができる点です。メルヒェンとして読めば不思議な冒険物語として楽しめますし、より深く読み込めば、芸術と現実、想像力と理性、個人の自由と社会的制約といった普遍的なテーマについての考察を見出すことができます。 原文はドイツ語ですが、日本語の優れた翻訳がいくつかあり、比較的読みやすい作品だと思います。ファンタジー文学に興味がある方はもちろん、現代社会に生きる私たちの抱える葛藤について考えてみたい方にもお薦めしたい一冊です。200年前に書かれた物語が、こんなにも現代的な響きを持ちうることに、あらためて文学の力を感じさせられます。

Posted by

ストップモーション映画"ホフマニアダ"を観てからホフマンに興味を持ち、原作も拝読。 幻想的な物語がホフマンの文章によりまばゆさがより増し、輝かしいものとなる。恋の悩ましささえまばゆい。

Posted by

華麗で幻想的な出来事が、複写を生業にする学生や、俗物的な教頭といった俗世一般の人間たちの生活の上に織りなされ、物語のまとまりと、美しい描写によって楽しい小品を作りあげている ヴェロニカが可愛らしい 俗物的な欲求の虜になってしまう人間の弱さを見ると微笑ましなる。邪な手段に頼っても...

華麗で幻想的な出来事が、複写を生業にする学生や、俗物的な教頭といった俗世一般の人間たちの生活の上に織りなされ、物語のまとまりと、美しい描写によって楽しい小品を作りあげている ヴェロニカが可愛らしい 俗物的な欲求の虜になってしまう人間の弱さを見ると微笑ましなる。邪な手段に頼っても下心を成就させようとする姿を見ると愛らしいと思う 不思議なものだ。 しかし、この作品にあるような純朴な美しさというようなものは現代では書けないよな、と思う。書くとしたらたちまち詭弁くさくなってしまう気がする

Posted by

最初の章(第1夜話)は、なんとなく入り込めなかったが、その後はするすると本の世界に入り込み、さらさらと読み終わった。 今となっては、中世的なグロテスクさと最近の軽薄さが相まって、陳腐な内容な気がするが、この本も今書かれている幾多の本の源流の一つだったりするのかなと思うと、そのうち...

最初の章(第1夜話)は、なんとなく入り込めなかったが、その後はするすると本の世界に入り込み、さらさらと読み終わった。 今となっては、中世的なグロテスクさと最近の軽薄さが相まって、陳腐な内容な気がするが、この本も今書かれている幾多の本の源流の一つだったりするのかなと思うと、そのうちこの本を起点に遡ってみたり、下ってみたりしたいなとか考えた。

Posted by

これまた名作でした! とても詩的で情緒的、メルヘンなんだが、かなりグロテスクでもある。 そういう生々しくも詩的な世界、そこにある奇跡にあふれる自然というものを「信じる」者とそれを狂人とみる者。これは魯迅の狂人日記を思い出したんだが、自分の生活にも当て嵌めて考えられるだろうな。 う...

これまた名作でした! とても詩的で情緒的、メルヘンなんだが、かなりグロテスクでもある。 そういう生々しくも詩的な世界、そこにある奇跡にあふれる自然というものを「信じる」者とそれを狂人とみる者。これは魯迅の狂人日記を思い出したんだが、自分の生活にも当て嵌めて考えられるだろうな。 うん。面白かった。

Posted by

ふと何かに恋をする。 ふと非現実に侵入する。 ふと火炎の魔法を使う。 ふと蒼穹の故宮を見る。 ふと幻想小説を読む。

Posted by

ポー、カフカ、そして日本の作家への系譜 ドイツの作家ホフマンの1814年の作品。 とにかく不思議なお話で、とても詩的である。だいたい、ドレスデンの大学生アンゼルムスの恋の相手は緑の小蛇。でもおどろおどろしいような感じはなく、あくまでもおとぎ話風に幻想的である。人間が突然はげたか...

ポー、カフカ、そして日本の作家への系譜 ドイツの作家ホフマンの1814年の作品。 とにかく不思議なお話で、とても詩的である。だいたい、ドレスデンの大学生アンゼルムスの恋の相手は緑の小蛇。でもおどろおどろしいような感じはなく、あくまでもおとぎ話風に幻想的である。人間が突然はげたかになって飛び去ったり、ドアのノブがおばあさんの顔になったりするような不思議なことが数多く起こる。また、パーティでかつらが飛び交うようなコミカルな場面や、火の精と悪魔の死闘の場面など、おもしろいエピソード満載である。 それでいて、作者がいつごろを想定して書いたかはわからないが、少なくとも1814年よりは前の、ドレスデンの街やエルベ川の風景、大学生や大学の先生やその家族の生活の様子、大学の教授の娘の考え方などが、リアルに生き生きと描かれている。 解説によると、ホフマンは、ドイツロマン派の流れと、怪奇・奇想文学の二つの系譜に属しているらしい。「彼の文学のロマン派的怪奇性はさらにポーへ、その超現実構成はカフカへと受け継がれ、現代に脈々と生きているのである。」(解説より) もちろん、日本の作家にも影響を与えているだろう。 最後まで読むと、哲学的でもあり(特に最後の数行)、ページをめくるのが楽しい、新鮮な読書体験だった。

Posted by

魔法での戦闘、蛇に恋した青年、そしてアトランティスへ…なんでもありの世界。ホフマン大好きです。ホフマン短編集復刻希望。

Posted by

第一話の夜話 大学生アンゼルムスの災難。教頭パウルマンの衛生用たばこと金緑色の蛇たちのこと やり方を知っているなら、にわとこのしげみや、夕暮れの風や、夕日と愛の言葉を交わすことが出来る。耳を傾け続けることさえできたなら。 緑がかった黄金色の蛇の、美しい青いひとみがアンゼルムス...

第一話の夜話 大学生アンゼルムスの災難。教頭パウルマンの衛生用たばこと金緑色の蛇たちのこと やり方を知っているなら、にわとこのしげみや、夕暮れの風や、夕日と愛の言葉を交わすことが出来る。耳を傾け続けることさえできたなら。 緑がかった黄金色の蛇の、美しい青いひとみがアンゼルムスを魅了した。 第二の夜話 大学生アンゼルムスが飲んだくれのきちがいと思われたこと。エルベ川の船遊び。楽長グラウンのブラヴールアリア。コンラーディの養命リキュールと、ブロンズになったりんご売りばあさんのこと。 「ひとりごとは悪魔がしゃべらせることばである」 「クリスタルの鈴はにわとこの木のしたですばらしいひびきをたてるのです、すばらしいひびきを!」 白い大蛇の呪い「いまにクリスタルの中にとじこめられるぞ」 第三の夜話 文書管理役リントホルストの一族について。ヴェロニカの青いひとみ。書記役へールブラントのこと。 第四の夜話 大学生アンゼルムスのゆううつ。緑玉の鏡。文書管理役リントホルストが禿鷹となって飛び去り、アンゼルムスは誰にも会わずにすんだこと。 ゼルペンティーナ リントホルストの末娘 第五の夜話 宮中顧問官アンゼルムス氏夫人。キケロの『義務について』。尾長猿とそのほかの家僕。リーゼばあや。お彼岸の日。 リントホルストの一族は火の精。りんご売りの老婆と敵対している。りんごは老婆の息子たち。ヴェロニカの子守。アンゼルムスは宮廷顧問官ではないし、そうなることも望まないだろう。 第六の夜話 リントホルストの庭園と数羽の物まね鳥。黄金の壺。イギリス流のイタリック書体。みすぼらしい金釘書体。霊界の王。 「ああ、もしもおまえは彼女のおもかげを心に抱いていなかったら、彼女の存在を、彼女の愛を信じていないなら、これだけのことがなしとげられようか」 「きみのはじめたことをあくまで貫いていけば、その信仰と知恵とがきみに目的をとげさせてくれるのだよ」 第七の夜話 教頭パウルマンがパイプをたいて灰を出し、床についたこと。レンブラントと地獄のブリューゲル。魔法の鏡とエックシュタイン博士の処方箋。 ぞっとするような恐怖の冷水を浴びて、こわばり、死人のように青ざめている。 ヴェロニカは恋人を手に入れるために怪しい魔女と彼岸の日に儀式をする。 第八の夜話 しゅろの木のある図書室。不幸な火の精の運命。黒い羽毛が砂糖大根を愛撫し、書記役ヘールブラントが酔っぱらったこと。 アンゼルムス 内面的な枯渇のためにみじめな生活を送っている青年 無邪気な詩人の心 りんご売りの老婆 黒い竜の黒い羽と砂糖大根の娘 第九の夜話 大学生アンゼルムスがかなり正気になったこと。ポンス酒パーティー。アンゼルムスがパウルマン教頭をみみずくとまちがえ、教頭がそのために大いに怒ったこと。インクのしみとその顛末。 ゼルペンティーナとの愛を忘れたために、アンゼルムスは仕事ができなくなり、クリスタルのびんにとじこめられた。 第十の夜話 びんのなかにとじこめられたアンゼルムスの苦悩。高等学校生と実習生の気楽な生活。リントホルスト家の図書館での戦闘。火の精の勝利と、アンゼルムスの赦免。 心がどう望んでも、からだがいうことをきかない。とても重いおもしがあなたの胸をいよよつよく圧迫する。 ゼルペンティーナがぼくを愛し、なぐさめてくれるこの場所にしか、僕の生きるところはないんだ。 第十一の夜話 教頭パウルマンが私邸での乱痴気騒ぎを不愉快に思っていること。書記役ヘールブラントが宮中顧問官になり、厳寒の日に絹の靴下に短靴をはいておとずれたこと。ヴェロニカの告白。湯気のたつスープ皿を前にしての婚約。 ヴェロニカは宮廷顧問官夫人になりたいのであって、彼女の夫が誰であろうとかまいはしないのだった。 第十二の夜話 文書管理役リントホルストの女婿となったアンゼルムスが移り住んだ荘園についての報告と、そこで彼がゼルペンティーナと暮らしている様子。 フィナーレ 神秘にみちた魅惑の国 長い間奇妙な予感に胸をみたしてあこがれつづけていたふるさとの地 アトランティス 詩のなかでは、この世のあらゆる存在がきよらかな調和をとげ、それが自然の最も奥深い神秘となって現れ出ている。

Posted by

神品芳夫訳。ドイツロマン派の幻想と「匂うような叙情性とはるかなあこがれ」に満ちたこの作品、主人公アンゼルムス、あるいはこれを書いていた時期のホフマンに、わが身を重ねて読む人は、少なくないかもしれませんね。そう、ここに見られる叙情性と、そして俗世界と自分自身とを嗤うことのできる視点...

神品芳夫訳。ドイツロマン派の幻想と「匂うような叙情性とはるかなあこがれ」に満ちたこの作品、主人公アンゼルムス、あるいはこれを書いていた時期のホフマンに、わが身を重ねて読む人は、少なくないかもしれませんね。そう、ここに見られる叙情性と、そして俗世界と自分自身とを嗤うことのできる視点、それは一人の人の中に同時に必要なものではないでしょうか。訳者解説も見事です。

Posted by

- 1

- 2