ずるい!? の商品レビュー

ルールとは誰のために存在するのか - 読んだものまとめブログ http://t.co/WWgJjNJ via @sadadad54 本当に安心する場所を作るためにすべきこと - 読んだものまとめブログ http://t.co/XttifMC

Posted by

この本は、 「○○という理由で欧米人はルールを変えるのか。けしからんっ!!」 って思うための本ではありません。 ルールというのはどのように作られて、それがどんな場合に変更されて、その変更を主導するのはどのような者か、またそのようなルール変更に参画すべきか、参画するとすればど...

この本は、 「○○という理由で欧米人はルールを変えるのか。けしからんっ!!」 って思うための本ではありません。 ルールというのはどのように作られて、それがどんな場合に変更されて、その変更を主導するのはどのような者か、またそのようなルール変更に参画すべきか、参画するとすればどのような意識を持つべきか、というようなことについて書いてあります。 そして、具体的な事例をいくつも挙げ、そこでのルール変更は、本当にルール変更を主導した者たちに成功をもたらしたのか、成功をもたらしたのはどのようなルール変更がされたのか、成功をもたらさなかったのはどのようなルール変更だったのか、について分析されています。 具体的な事例としては、長野オリンピック後のスキージャンプのルール変更、マクラーレン・ホンダのターボエンジン禁止、国際柔道のルール変更、日米半導体協定、ハーレーダビッドソン主導による大型二輪車の輸入関税の引き上げなどです。 この本は、「ルールとどのように関わっていくか」について自分の考えを深化させてくれるでしょう。

Posted by

ルールこそ成長の糧。 ルールは上が決めるもの、自分は従うだけ、という概念で生きていてはいけない。 かといって、ルールは「悪」ではないし、一定の秩序を保つだけでなく、競争を促すすばらしい仕組みでもある。 ビジネスの世界においても、自分の周りにいろいろな「ルール」が存在する。 そのル...

ルールこそ成長の糧。 ルールは上が決めるもの、自分は従うだけ、という概念で生きていてはいけない。 かといって、ルールは「悪」ではないし、一定の秩序を保つだけでなく、競争を促すすばらしい仕組みでもある。 ビジネスの世界においても、自分の周りにいろいろな「ルール」が存在する。 そのルールをただ「決まっているから」と受け入れるのではなく、その背景や目的を把握した上でルールと向き合うことで新たな価値が創造できるのではないか。

Posted by

なんとなく「ずるい」と感じていたことを実例を示して 明快に解き明かしてくれたので、ちょっとスッキリした。

Posted by

日本人が"ルールの利用"を好まない3つの理由 1.美学の問題 技術を磨かずにルール変更して勝つ事を好まない 2.考え方の違い 欧米人が考えるルールは 利害関係者間での闘いの一部 3.ルールとプリンシプルの混同 日本人が...

日本人が"ルールの利用"を好まない3つの理由 1.美学の問題 技術を磨かずにルール変更して勝つ事を好まない 2.考え方の違い 欧米人が考えるルールは 利害関係者間での闘いの一部 3.ルールとプリンシプルの混同 日本人が美しいと判定している基準はプリンシプル 欧米人にとってルールとはあくまでも”決めごと”であり、守ることは大切であっても、それが自分に不利となれば、有利になるように変更するか、そのために利害関係者と交渉すれば良いもの。 新しいルールが作られたら、内容を精査し、 ルールメーカーの質や 目的を考えて評価しないと、対応を誤ることに 長期的にはルール変更が本当の勝ちに繋がるとは限らない 勝ち過ぎは社会を豊かにしない。逆にいうと、ルールなどの制約は人間や企業にとって成長の原因 ルールメーカーには、ルールの内容や目的を説明する責任があり、守る側はそれを要求 ルール作りには、ゲームに参加するプレイヤーが参画 自国・自社に有利なルールを作ろうとする相手は、土俵の上に引きずり出せばよい ルール作りの第一歩:財界団体や業界団体の関連委員会に参加 新ルール作成時の企業スタンス 1.新しいルールを理解し、ルールに照らして自社の活動に 問題がないかをチェックし、あれば修正 2.新しいビジネスチャンスが生まれていないか模索 3.ルールへの対応で競合他社をリードし、 ルール作りに積極的に参加

Posted by

ルールは守るものであるだけでなく、自分たちで作っていくものであると考えるのが新しい時代に処していく考え方 戦争の歴史から学んだ人類の英知 喧嘩をしすぎて全体をこわしてしまってはどうにもならない 歴史家 アーノルドトウィンビー 歴史の研究 原始社会から文明が誕生する鍵は、激しい気候...

ルールは守るものであるだけでなく、自分たちで作っていくものであると考えるのが新しい時代に処していく考え方 戦争の歴史から学んだ人類の英知 喧嘩をしすぎて全体をこわしてしまってはどうにもならない 歴史家 アーノルドトウィンビー 歴史の研究 原始社会から文明が誕生する鍵は、激しい気候風土といった挑戦的事象に対する人類の反応にかかっている。 文明の発生は、その地が豊かな場所であったからではなく、そこに住む人々が大河による洪水といった挑戦を常に受け、それが人々の団結と成長を促し、その結果として、もたらされた。

Posted by

今までのヨーロッパのわがままだと決め付けていたルール変更に関しても、視点を変えればきちんとした意味があるのだと感じた。 韓国勢が圧巻する女子ゴルフはどうなるんだろう?

Posted by

悪くはないと思ったけど、目を引く主張はそんなに多くなく。ありきたりの主張に終わりがちなのが残念。発想はいい。

Posted by

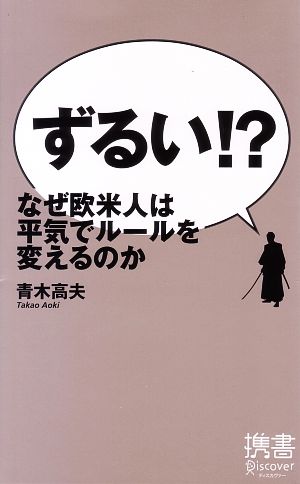

[ 内容 ] 1998年長野オリンピック、日本のスキージャンプ陣はビッグジャンプを連発し、輝かしい結果をおさめた。 その直後、欧米人が主導する国際競技委員会は新ルールを導入、日本人ジャンパー達は不振の時代を迎えた…。 「ずるい!」「またかよ!!」なぜ欧米人は平気でルールを変えるの...

[ 内容 ] 1998年長野オリンピック、日本のスキージャンプ陣はビッグジャンプを連発し、輝かしい結果をおさめた。 その直後、欧米人が主導する国際競技委員会は新ルールを導入、日本人ジャンパー達は不振の時代を迎えた…。 「ずるい!」「またかよ!!」なぜ欧米人は平気でルールを変えるのか? この苦々しい思いから脱却するにはどうすればよいのか。 [ 目次 ] はじめに 日本人はルールを守りすぎて損をしていないだろうか? 第1章 なぜ私たちはルール変更を「ずるい」と思うのか? 第2章 実際に「ずるい」を味わってみる 第3章 ルールを変えれば本当に勝てるのか? 第4章 ルールがあってこそ成長する 第5章 ルール作りのプリンシプル [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]

Posted by

とかく、欧米人はずっこい、と思いがち。 自分もそうだったけど。 でも、この本で考え方が変わったかな。 ルールって変える本当の意味をきちんと理解しているのか?ってこと。 なんか、またルールが変わって、日本に不利になったといっているマスコミにだまされていただけじゃないかと思う。 ...

とかく、欧米人はずっこい、と思いがち。 自分もそうだったけど。 でも、この本で考え方が変わったかな。 ルールって変える本当の意味をきちんと理解しているのか?ってこと。 なんか、またルールが変わって、日本に不利になったといっているマスコミにだまされていただけじゃないかと思う。 日本人って、ルールを守るのが美徳であって、なぜそのルールがあるのかってことは考えない。 ルールなんて、普通に考えれば分かる話だが、変わって当たり前。 だって、人類は日々進歩しているんだから。 ネットがここまで広まれば、当然、ルールも変わってくる。 同じようなことがスポーツでもそうだし、仕事にしてもそう。 誰でも経験があると思う。 「なぜ、その手順でやっているんですか?」 「ルールですから」 お客さんが言うことが絶対と思って、「はぁ、そうですか」と対応するんじゃなくって、そのルールが決まったときの背景、現状との比較分析を行った上で、変える必要があれば、それを提案しないといけないなと思う。 まぁ、大抵は、そのお客さんに対して、以下に提案して、その人が納得しても、変わるもんじゃないってことも多いけど、そういうのの積み重ねが、お客さんの信頼を得ていくし、自分の成長にもつながると思う。

Posted by