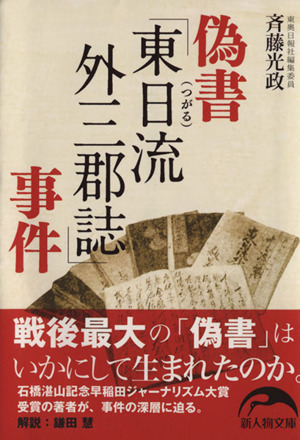

偽書「東日流外三郡誌」事件 の商品レビュー

そもそも歴史に興味がない人からすると、タイトルから読めないだろう。 「東日流」と書いて「つがる」と読ませる。 筆者は青森の地元紙の記者であり、現代人が「江戸時代の古文書だ」と偽って発表した一連の偽造文書が引き起こした騒動を取材した立場。 下手なミステリーよりも奇想天外で面白...

そもそも歴史に興味がない人からすると、タイトルから読めないだろう。 「東日流」と書いて「つがる」と読ませる。 筆者は青森の地元紙の記者であり、現代人が「江戸時代の古文書だ」と偽って発表した一連の偽造文書が引き起こした騒動を取材した立場。 下手なミステリーよりも奇想天外で面白い。

Posted by

高校生から大学にかけて、所謂オカルト現象というものは全て信じていた。もちろん愛読書はムーで、少ない小遣いの中から毎月買っていた。 古史古伝、という分野があることも承知していて、竹下文書やら九鬼文書、宮下文献とかウエツフミ、ホツマツタエなんて学校で勉強する歴史とは異なる超古代文明が...

高校生から大学にかけて、所謂オカルト現象というものは全て信じていた。もちろん愛読書はムーで、少ない小遣いの中から毎月買っていた。 古史古伝、という分野があることも承知していて、竹下文書やら九鬼文書、宮下文献とかウエツフミ、ホツマツタエなんて学校で勉強する歴史とは異なる超古代文明があって、キリストの墓が日本にある、十和田湖は日本のピラミッド、外八島と呼ぶべき世界の大陸は、内八島、日本の島々を写しているとか、信じてましたよ(笑 そうした一連の書物の一つとして、東日流外三郡誌という名前も知っていたが、まさかそれがまだ、21世紀まで脈動する詐欺事件だったとは思いもしなかった。 東北の新聞記者が、事の起こりから週末まで全てを見聞きし、記す本著。 取り巻く色んな立場の人たちの思惑もあって、面白い。 偽書に関わらずオカルトがなぜオカルトとして存立し得るのかということを考える参考にもなる。 ちなみに今では、オカルト現象はあり得るけども、その原因に超常的なものがあるとは全く信じてません。

Posted by

どっかの、パトリオティスムに溢れたをっさんが、一所懸命作った地方史といふか日本史は、一見東北を褒めるやうでゐて、実は地元を貶めるやうなアレなものであった。 それを著者が調べる。 雑穀による栽培と言ったら、佐々木高明説で、東北のどこぞで、生産力高めの雑穀の栽培がどうのといふ報告...

どっかの、パトリオティスムに溢れたをっさんが、一所懸命作った地方史といふか日本史は、一見東北を褒めるやうでゐて、実は地元を貶めるやうなアレなものであった。 それを著者が調べる。 雑穀による栽培と言ったら、佐々木高明説で、東北のどこぞで、生産力高めの雑穀の栽培がどうのといふ報告があった。

Posted by

「東日流」と書いて「つがる」と読んだ人は、この本を読んだか事件そのものに相当関心がある方々だろう。20世紀末期に古代史ファン、殊に邪馬台国論争の当事者にあらぬ方向から投げつけられたけん制球、それが青森県津軽地方にあったとされる「安東王国」とアラハバキ神のトンデモ伝説だった。 邪馬...

「東日流」と書いて「つがる」と読んだ人は、この本を読んだか事件そのものに相当関心がある方々だろう。20世紀末期に古代史ファン、殊に邪馬台国論争の当事者にあらぬ方向から投げつけられたけん制球、それが青森県津軽地方にあったとされる「安東王国」とアラハバキ神のトンデモ伝説だった。 邪馬台国との接点と訴訟事件については、本書を参照されたい。この訴訟が、東北最北端のねつ造古代史跡を一躍有名にした。 「東日流」の読み方からして、よく考えればインチキと分かる。この場合、「流」を「る」と読めるのが唯一まともで、「日」を「か(が)」と読むのは日月の呼び方(例:2日~ふつか)のみにかぎられる。「東」を「とう⇒つ」と読ませるのは最早論外である。 アラハバキにも同じことがいえる。「荒覇吐」の「吐」を「ハキ」と読むことはできない。「荒・葉・掃き」という意味なら、率直にそう書けばよかったのに、どうもひねり過ぎたようである。しかも、その「ご神体」なる代物は、超有名な遮光器土偶である。嘘八百も、ここまでくるとかえって堂に入っている。 なお、ねつ造史の「安東水軍」はまったくの虚構だが、安東氏は実在した。しかし、それをテコに部分的には正しい、という主張は成立しない。たしかに正しい部分を接ぎ合わせると、なんとなくそうかもしれない、という気になってくる。が、全体として間違っているなら、それは偽りの集大成でしかない。 安東氏。 倭の五王の倭王武は「使持節都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事 安東大将軍倭王」 と名のった。 安東氏のふかしルーツはここある。

Posted by

それは二十数年前、NHKで見た東日流外三郡誌の真偽論争。 なんか凄そうなテーマ・・・と思って観たら、本当に凄かった。 うわあ、口論ってこういうのを言うんだ~! 放映内容はほぼ忘れているけど、興味を持ったのは確か。 それから「歴史読本」で特集号を読んだのだっけ? で、最近、ふと思い...

それは二十数年前、NHKで見た東日流外三郡誌の真偽論争。 なんか凄そうなテーマ・・・と思って観たら、本当に凄かった。 うわあ、口論ってこういうのを言うんだ~! 放映内容はほぼ忘れているけど、興味を持ったのは確か。 それから「歴史読本」で特集号を読んだのだっけ? で、最近、ふと思い出して読んでみたのが、この本です。 たまたま引き継いだ訴訟を追いかけた結果、 この事件に深く関わり、当事者の一人として、真実を探っていく。 ジャーナリストだけあって、取材の徹底さ・・・執拗さはスゴイ! 偽書派・擁護派、双方からも取材し、 一応の論争決着までを綴っている。 そして、その根底に潜む・・・村興し・功名・コンプレックス・・・ 様々な要因をも探っている。なんかおかしい・・・と思いながらも、 声を上げられなかった人々についても。 そういえば、擁護派の古田氏が数年前に亡くなっていますね。 ご開帳された「寛政原本」はどうなってしまったのでしょうか?

Posted by

近々提訴される民事訴訟がある。内容は特殊で難しいが、歴史関係 が得意なのだからぜひとも追いかけて欲しい。 「東奥日報」の記者であり編集局政経部から社会部に移動となった 著者への、先輩記者からの引き継ぎだった。それがある古文書と 著者の出会いだった。 古文書は「東日流...

近々提訴される民事訴訟がある。内容は特殊で難しいが、歴史関係 が得意なのだからぜひとも追いかけて欲しい。 「東奥日報」の記者であり編集局政経部から社会部に移動となった 著者への、先輩記者からの引き継ぎだった。それがある古文書と 著者の出会いだった。 古文書は「東日流外三郡誌」。1940年代の後半の夏の夜、青森県 五所川原市の農家の天井裏から、突然に落ちて来た長持の中から 発見された。 そこには日本史を覆す津軽地方の歴史が綴られており、1970年代に は地方自治体が編纂した郷土史の資料としても使用され、折からの オカルトブームも相まって話題になった。 しかし、古文書発見の経緯、その内容を巡っては早くから真作派と偽作 派との対立が起こった。 本書は発見者である和田喜八郎が損害賠償請求で訴えられた裁判を 追うのは勿論のこと、真作派の言い分を掲載すると共に偽書派が提起 している問題点を詳細に解説している。 内容を読む前から私はこの古文書が偽作との認識を持っていた。だから 偽書派が真作派の言い分を次々と論破して行ったり、発見者である和田 喜八郎の発言や行動の矛盾を突いて行く過程は面白かった。 それにしても古代史研究家の古田武彦はなんでこのいわゆる「和田家 文書」を信じてしまったのだろうな。確かに「もうひとつの歴史」はロマン なのかもしれない。本当にそうなのだとしたらわくわくするのは分かるん だけどね。 でもね、研究者なんだよね。都合よく次々と発見される古文書、ただの 炭焼き山に神社まで作って古物までが発見さるようになった和田家文 書の「聖地」。それだけでおかしいと思わなかったのかな? 使用されている用字用語の矛盾や筆跡鑑定なんてしなくても、和田家に 一時期同居していた喜八郎のいとこである和田キヨエさんの証言だけ で十分に発見者の自作自演だった分かりそうなものなんだけどな。 発見者であり作者であると見られる和田喜八郎は真相を語ることなく この世を去っている。偽の古文書を作成した動機は金銭欲だったり、 名声欲だったりしたのかもしれない。 しかし、金儲けの為についた嘘を、いつしか自分自身で史実であると 信じてしまったのかもしれないね。 旧家の土蔵などから貴重な文書が発見さることはたまにあるけれど、 和田家は旧家でもなく、天井裏には長持を吊り下げられそうな梁も なかったそうだ。 「これが津軽地方の隠された歴史だ」なんてやらずに、創作として発表 していたら歴史研究者や一般の歴史愛好家までを巻き込む騒動には ならなかったのかもしれない。 新聞記者らしく時系列でまとめられており、文章も読みやすい。偽書と いえばもうひとつ『竹内文書』があるが、本書ではこの『竹内文書』にも 触れており全編通して興味深く読めた。 偽書と言えば「ヒトラーの日記」事件なんてのもあったな。人間は大きな 嘘になればなるほど、騙されやすいのかも。

Posted by

偽書であることを証明していく内容ではなく,事件全体の流れを俯瞰的に見通すためのルポ。偽書証明なら別の書籍を読むほうが良い。克明なものが出ているようだ。 この作品の主眼は,最初から最後まで記者としてただ一人関わった著者の,時系列に沿った各事項のルポと,なぜ東北からこのような偽書が出...

偽書であることを証明していく内容ではなく,事件全体の流れを俯瞰的に見通すためのルポ。偽書証明なら別の書籍を読むほうが良い。克明なものが出ているようだ。 この作品の主眼は,最初から最後まで記者としてただ一人関わった著者の,時系列に沿った各事項のルポと,なぜ東北からこのような偽書が出てしまったのかの考察にあると思う。 司馬遼太郎の「街道をゆく-北のまほろば」ではないが,もし,明治政府が東北経営の中心を米作ではなく畑作と酪農に据えていたら,あるいは東北は「乳と蜜の流れる土地」となり,日本の北欧となり,いまとは異なった意味での豊かな大地となっていたかもしれない。ただし,その場合には,私たちは宮沢賢治の「稲作挿話」等の作品を享受することはできなかっただろうが。 現実は,東北は厳しい環境に耐えながら営々と米作を続けて,現在に至っている。日本中に知られたブランド米も存在する。そのような現実の裏にはどれほど巨大な努力の蓄積があったか,想像するだけでも,胸苦しくなる。 おそらくだが,そのような「巨大な努力の蓄積」が偽書づくりに向いた結果が「東日流外三郡誌」ではないだろうかと言ったら,肯定的に過ぎるだろうか。ただ,本書を読みおわった後には,偽書づくりに向いたであろう暗い情熱に胸苦しさを感じたのも,事実である。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

父からのお薦め本。ものすごく面白かった!戦後最大の偽書を十年以上にわたって追い続けた新聞記者によるルポ。面白すぎる展開にぐいぐい惹きつけられました。いやほんと、笑い事じゃない事件だったけれど。 こんな騒動なんてあったっけ?というくらい記憶がないけど、おぼろげに聞いたこともあったような。旧石器の捏造問題と根本が似ていて、まがりなりにも考古学をかじった私にはものすごく興味深かった。 人間て功名心や欲が絡むとろくなことしないんだなーとか、こうやってウソの記事が堂々と作られることがあるんだなーとか、情報っていとも簡単にゆがめられていくんだなーとか、色々考えさせられます。マスコミの真摯な報道姿勢も大切だけど、情報を受け取る私たちの情報リテラシーも大切だなと痛感させられました。 身に染みて怖いなと思ったは、裁判官にしても新聞記者にしても、専門家でない人が専門的なことを裁いたり記事にしたりすることの危うさでした。新聞記事を読むときは「これを書いている人はこの内容の専門家ではないかもしれない」ということを念頭に置いて読まないと、いとも簡単に事実からミスリードされてしまう可能性があるんだな感じました。

Posted by

面白いと言えば面白い。 古田氏は、ほぼ偽書と確定した時点でどのような態度をとったのかが気になる。 まだ、認めてないのかな? そもそもは、騙された自治体も悪いが、自治体のお墨付きがあれは、信じてしまう大衆も情けない。 面白がって盛り上がってるだけなら罪はないのに。 ある意味...

面白いと言えば面白い。 古田氏は、ほぼ偽書と確定した時点でどのような態度をとったのかが気になる。 まだ、認めてないのかな? そもそもは、騙された自治体も悪いが、自治体のお墨付きがあれは、信じてしまう大衆も情けない。 面白がって盛り上がってるだけなら罪はないのに。 ある意味人間の滑稽さ悲哀も感じさせる顛末だったを

Posted by