世界の歴史(11) の商品レビュー

図書館で借りた。 中公文庫 世界の歴史シリーズ11巻目は、東西分割したローマ帝国の東側、東ローマ帝国が次第に"ギリシア人の国"になった「ビザンティオン」が前半。後半はスラヴについて。すなわち東ヨーロッパがテーマの本である。 ビザンツって、名前は知ってはいるけど...

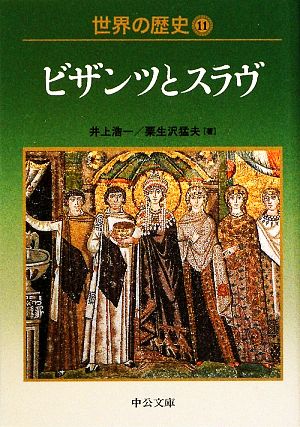

図書館で借りた。 中公文庫 世界の歴史シリーズ11巻目は、東西分割したローマ帝国の東側、東ローマ帝国が次第に"ギリシア人の国"になった「ビザンティオン」が前半。後半はスラヴについて。すなわち東ヨーロッパがテーマの本である。 ビザンツって、名前は知ってはいるけど、詳しくは知らない、そんな印象じゃないだろうか?近世にはイスラームになってしまうし、現在でもギリシャが浮いているような印象を受ける。 冒頭のお姫様が選ばれる…という情景は、興味も湧くし、理解が深まる。通して学ぶと、深いな・長いなという側面も知ることができた。 後半のスラヴの話は、幅が広い。各国史として考えても奥深いし、絡み合って複雑だ。受験問題であれば多くの受験生が苦しむ問題になりそうな。とは言え、読んでいると楽しい。

Posted by

ビザンツ帝国、東欧諸国およびロシアの歴史について知ることができる本。本書の前半では、ビザンツ帝国の変遷を取り扱う。起源は東ローマ帝国となり、ユスティニアヌス帝が歴代皇帝の中でも最も勢力のある時代であったことがわかる。最終的に、ビザンツ帝国は、周辺のオスマン帝国によってコンスタン...

ビザンツ帝国、東欧諸国およびロシアの歴史について知ることができる本。本書の前半では、ビザンツ帝国の変遷を取り扱う。起源は東ローマ帝国となり、ユスティニアヌス帝が歴代皇帝の中でも最も勢力のある時代であったことがわかる。最終的に、ビザンツ帝国は、周辺のオスマン帝国によってコンスタンティノープルが陥落し、滅亡した。だがしかし、ビザンツ帝国最後の皇帝コンスタンティノス11世の親族であるソフィアが、ロマノフ王朝イヴァン3世の妻となった。このことから、ロシアは「第3のローマ」という理念を引き継ぎ、今なお持つ。 後半では、スラブ人(当然ロシアも含む)の起源から、その後、民族大移動で誕生した国家の歴史を見ていく。この辺りの歴史は、高校世界史、資料集でも、あまり注目されない分野である。そのため、本書は東欧諸国(一部地域を除く)を万遍なく学びたい人は一読すべきである。特に、セルビア、クロアチアなど旧ユーゴスラビアの国々は、民俗の構成上複雑怪奇であるので、これらの国々が特徴をつかむのに最適であろう。 最後に、現在、国際的に問題となっているロシアの歴史をに言及しており、この章を読むと、ロシアの価値観を学ぶことができる。

Posted by

古代から中世の東欧の歴史。なかなかわかりやすく勉強になりました? 難易度 中 感動★☆☆☆☆ 涙線☆☆☆☆☆ 興奮★★☆☆☆ 感心★★★☆☆ 伏線☆☆☆☆☆

Posted by

ビザンツ(東ローマ)帝国と中世東欧の歴史についての概説書。ビザンツの箇所は終始、読み物としても面白く、非常に良質な概説的通史になっている。スラブの箇所はスラブだけでなくしっかり非スラブ系の東欧諸国も扱っている。東欧史への入口となる記述。スラブの箇所で強いて気になる点を上げれば多く...

ビザンツ(東ローマ)帝国と中世東欧の歴史についての概説書。ビザンツの箇所は終始、読み物としても面白く、非常に良質な概説的通史になっている。スラブの箇所はスラブだけでなくしっかり非スラブ系の東欧諸国も扱っている。東欧史への入口となる記述。スラブの箇所で強いて気になる点を上げれば多くの国々の歴史の記述であるため、個々の国々についての記述が簡略な点、また地図が最小限である点だろうか。

Posted by

ビザンツ帝国が千年もの歴史を中世に刻むことができたのはなぜか。東欧社会とロシアにおける、スラヴ民族の歩みと、民族紛争のもととなった複雑な地域性はいかにして形成されたものか。ビザンツとスラヴの知られざる中世史像を探る。

Posted by

歴史は現在から語られるので、例えば国家を前提にしてそれに至る過程として説明されたりする(「ロシアの歴史」等)。だが、おそらくその当時に即してみればそういった説明が我田引水だと痛感するはず。特にスラヴ人の複雑な歴史は、そういった枠組み(=前提)で理解するには複雑すぎるので、そのこと...

歴史は現在から語られるので、例えば国家を前提にしてそれに至る過程として説明されたりする(「ロシアの歴史」等)。だが、おそらくその当時に即してみればそういった説明が我田引水だと痛感するはず。特にスラヴ人の複雑な歴史は、そういった枠組み(=前提)で理解するには複雑すぎるので、そのことがよくわかる。ビザンツ帝国にしても、キエフ公国やポーランドにしても、有力者(貴族)と皇帝のせめぎあいは、決して皇帝権力が絶対的に君臨していたわけではないことを示す。だが、崩壊と再建を繰り返して権力が必然的に集中していったのは現実。 滅びるかとおもうと何度も持ち直し、ほとんど時代に取り残されながら千年続いた、まさに奇跡の帝国、ビザンツ(、東ローマ)。民族にあふれる東欧(スラヴ人)のたどった歴史とあわせて、6世紀から15世紀ぐらいまでを概観。身体が傷つくと皇位継承権がなくなるので、権力闘争に敗れると目を潰されるなどして追い出される皇帝や皇帝候補……。敵国に殺され、頭蓋骨で酒盛りをされたり(王には名誉な死に方らしい[類似の例「英雄にふさわしい死であった。」p462])、インテリは媚びなきゃ生きていけなかったし……たまに巧みな外交で漁夫の利を得たりしても、とにかく大変な印象。歴史をみるぶんには楽しいけれど、実際ビザンツ人に生まれなくてよかった。 スラヴ(人)は奴隷slaveの語源[奴隷といえば、スラヴ人だったから、「slave」[「世界の歴史10」p147参照]]。しかし、エピローグにもあるようにこの巻で取り扱われている内容ではまだ欧州の東西の差異はそれほどでもない。一読して複雑すぎるスラヴ人の歴史からは、民族対立の根を十分感じることができる。現代からみた、国家前提の見方では真に理解することはできないかもしれない。

Posted by

- 1