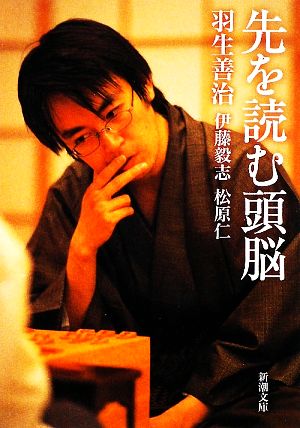

先を読む頭脳 の商品レビュー

将棋やったこともないし、ルールなんてもちろん知らないし、そもそも羽生さんの存在は知ってるけどなぜそんなに凄いと言われているのかすらよくわからない…そんな「3ない」の私でも読み通せるほどには、いろんなことを砕いて説明してあって比較的読みやすかったかなあと思います。 久しぶりに小説以...

将棋やったこともないし、ルールなんてもちろん知らないし、そもそも羽生さんの存在は知ってるけどなぜそんなに凄いと言われているのかすらよくわからない…そんな「3ない」の私でも読み通せるほどには、いろんなことを砕いて説明してあって比較的読みやすかったかなあと思います。 久しぶりに小説以外の本を読むのも、頭のいい気分転換になる。 一番興味深かったのは、羽生さんは「メタ認知」の能力に大変優れているのではないか、という考察。 自分を客観視して、何が足りないのか、それを埋めるためには何が必要か、ということを冷静に考える能力に長けていると。 これはどの職種にも関係なく、優れた人、成功する人に共通する特徴なんだろうなと思ったりした。

Posted by

将棋における「先を読む頭脳」を研究している。前半は主に「将棋脳」とでも言うべきか、将棋に長けた人達の思考方法を研究している。後半は主にコンピューター棋士の発達の仕組みの研究だ。 将棋は他の似たようなゲーム(チェスなど)に比べて「取った駒を使える」のが独特のルールで、それが指し手...

将棋における「先を読む頭脳」を研究している。前半は主に「将棋脳」とでも言うべきか、将棋に長けた人達の思考方法を研究している。後半は主にコンピューター棋士の発達の仕組みの研究だ。 将棋は他の似たようなゲーム(チェスなど)に比べて「取った駒を使える」のが独特のルールで、それが指し手の複雑さになり、チェスに比べてコンピューター棋士が強くなる速度が遅れた。その性能はソフトよりもハード、計算速度の早さで決まるものらしい。 羽生氏は「コンピューター棋士は指し手の読み込みは早いが、人間味のある指し方はできない。それができるようになれば面白い」と語っている。コンピューター棋士の研究だけに留まらず、人工知能の研究などにおいても同様だろう。どんなにコンピューターが強くなってもプロ棋士という職業は無くならないことが伺える。「揺さぶりをかける」「戦法を変える」など、相手との心理戦は、人間同士の勝負の大きな魅力だ。

Posted by

人工知能や認知科学の研究者の話と羽生さんの話と交互に入ってきて、それぞれがどう見ているのか、どこに興味を持っているのかがわかって面白い。 10年くらい前の本なのだけれど、当時と今でだいぶ状況が違うのだなあと思うと、昨今の機械学習の急激な性能向上に驚く。 もちろん将棋のトッププロで...

人工知能や認知科学の研究者の話と羽生さんの話と交互に入ってきて、それぞれがどう見ているのか、どこに興味を持っているのかがわかって面白い。 10年くらい前の本なのだけれど、当時と今でだいぶ状況が違うのだなあと思うと、昨今の機械学習の急激な性能向上に驚く。 もちろん将棋のトッププロである羽生さんが対局でどんなことを考えながら指しているか、準備しているかが詳しく書かれていてよい。 対局では、少しでも先にどんどん指すほうがよいと思っていたのだけれど、そうではないことを知って驚いた。

Posted by

とても面白く読めました。 将棋って自分ではやらないので、トッププロがどのように考えているのかなんて、まったく理解もできない世界。それが読みやすく解説されていて、興味深かったです。

Posted by

"羽生さんという将棋のプロ、名人、天才といわれている人の思考のメカニズムに迫ろうというのが本書。 羽生さんが語る言葉は、思考を言語化するお手本ともいえる。自らの思考を言葉で表すことはとても難しいこと。そして、その言語化した思考について解説もしてくれるのが本書の特徴。 で...

"羽生さんという将棋のプロ、名人、天才といわれている人の思考のメカニズムに迫ろうというのが本書。 羽生さんが語る言葉は、思考を言語化するお手本ともいえる。自らの思考を言葉で表すことはとても難しいこと。そして、その言語化した思考について解説もしてくれるのが本書の特徴。 できる人の思考回路を除き見ることで、我が身にも活用できるものなのか?思考の見える化を志した良書。"

Posted by

まだコンピュータが人間を将棋で破ることができなかった時代の話で、懐かしくもある。 羽生さんのメタ認知的な能力、言語化能力はやはり高い。また、脳科学者が羽生さんとその他のアマチュア棋士とで脳の働きを研究した結果なども出ていて面白い。棋士の記憶力が圧倒的というより、棋理に適う直観とい...

まだコンピュータが人間を将棋で破ることができなかった時代の話で、懐かしくもある。 羽生さんのメタ認知的な能力、言語化能力はやはり高い。また、脳科学者が羽生さんとその他のアマチュア棋士とで脳の働きを研究した結果なども出ていて面白い。棋士の記憶力が圧倒的というより、棋理に適う直観というものがあって、ランダムな指し手とかは覚えるのが難しいよう。

Posted by

天才であることは言うを待たずだが、言語化能力と言い、自己認識力と言い、神は幾つの才をこのお方にお与えになったのかと思わざるを得ない。 この本は最終的には脳科学へのフォーカスが目的だったのかもしれないが、結局偉人とはどういう人物を指すのか?をご本人が説明してくれたということかな。い...

天才であることは言うを待たずだが、言語化能力と言い、自己認識力と言い、神は幾つの才をこのお方にお与えになったのかと思わざるを得ない。 この本は最終的には脳科学へのフォーカスが目的だったのかもしれないが、結局偉人とはどういう人物を指すのか?をご本人が説明してくれたということかな。いやいや凄い人物と同時代を生きさせてもらえるなと改めて思った次第で。

Posted by

羽生善治の将棋的世界観を 認知科学(伊藤)と人工知能(松原)から 科学的にアプローチする。 コンピュータはニンゲンの知的行動を模倣する。 ニンゲンの臨機応変な対応。 的確な判断を直感的にくだす。 経験的な知識を用いて常識的に考える。 羽生善治の『頭脳の回転の速さ』『泰然とし...

羽生善治の将棋的世界観を 認知科学(伊藤)と人工知能(松原)から 科学的にアプローチする。 コンピュータはニンゲンの知的行動を模倣する。 ニンゲンの臨機応変な対応。 的確な判断を直感的にくだす。 経験的な知識を用いて常識的に考える。 羽生善治の『頭脳の回転の速さ』『泰然とした余裕』 的確に、わかりやすく応える。 自分の思考力を極めて客観的にとらえる能力。 →メタ認識。 それを包みかくさず理路整然と説明する能力。 →自己説明能力。 超エキスパートの形成 ステップがある。 『友達から教わる』『興味』『どんどん指す』『道場に通う』 『さらに専門書などを読んで自分で勉強する』 『自分を見つめるメタ認識』 『自分なりの学習スタイル』 『反射思考』『熟考する』 『パターンで理解する』『理解する』 『10代で将棋の骨格が決まる』 『センス』『継続力』『飽くなき情熱』 『熟達化すると言うことは、無意識で処理できる』 コンピュータには、ニンゲンの直感や常識の扱い方がわからない。 考えることは、『新しい課題をみつけつづけること』 →『問題発見能力』 『序盤戦研究』『知識の体系化』『手で覚える知識』 →絶対将棋感。 羽生善治は、どんな将棋でも指しこなす。 『将棋を理論的にとらえることを定着させたのは羽生善治』 それ以前は 対戦相手との駆け引き。 『指運』『勝負勘』 『できるだけ可能性を残す』 『この手を指すぐらいだったら、むしろ指さない方がいい』 『将棋とは 対応する手を見つけるゲーム』 『形勢判断は流れから』 『時間配分とメタ思考』 『発見と創造ーそれがモチベーション』 熟達者の思考プロセス 局面→良さそうな手→先読み→確認→一手。 コンピュータは 膨大に読む。 網羅的検索 ー 直線的検索。 静的評価関数 ー 大局観。 膨大な検査により評価値の高いものを選択 ー 経験に基づく直観 『情報の集約力』 問題局面→局面理解→候補手生成→先読み→評価→次の一手 『流れ形勢判断をする』 『棋は対話なり』 →相手によって指し手は変えない。 『棋風』 『内的な要因と外的な要因』 『負けから学ぶこと』『言語化の重要性』 トッププロの記憶力。 コンピュータの思考方法とトッププロとの思考方法が まったく違う。 思考方法が どう追いつくかになってくるのか? 思考方法が 変えないと行けないのか 確かに 羽生善治によって 将棋そのものの闘い方が 大きく変化している。 その変化に対して、一番良く見えているのが 羽生善治なのかもしれない。

Posted by

本当に頭のいい人は、難しい内容を平易な言葉で とても分かりやすく話すんだなと思った 将棋の歴史や奥深さ、また羽生さん自身の強さの秘密についてなど ページ数はそんなに多くないけれど内容の濃い1冊 将棋のルールはまったく知らないけど、かなりおもしろかった あと、数学大嫌いなド文系...

本当に頭のいい人は、難しい内容を平易な言葉で とても分かりやすく話すんだなと思った 将棋の歴史や奥深さ、また羽生さん自身の強さの秘密についてなど ページ数はそんなに多くないけれど内容の濃い1冊 将棋のルールはまったく知らないけど、かなりおもしろかった あと、数学大嫌いなド文系の私ですが、 認知科学という分野にはすごく興味がわいた!

Posted by

二人完全情報確定ゼロ和ゲーム。勝敗が明確で、情報が完全公開され、不確定要素を含まぬゲームという事だ。駒の役割が限定的である以上、どんな打ち手にも必ず勝てる道がある。しかし、その解析は天文学的数値の世界に入らざるを得ない。その世界で勝負しているのがプロの棋士たちであるが、そこにコン...

二人完全情報確定ゼロ和ゲーム。勝敗が明確で、情報が完全公開され、不確定要素を含まぬゲームという事だ。駒の役割が限定的である以上、どんな打ち手にも必ず勝てる道がある。しかし、その解析は天文学的数値の世界に入らざるを得ない。その世界で勝負しているのがプロの棋士たちであるが、そこにコンピューターが挑む。 複雑な相互作用や役割の無限性を許容するなら、人間社会も同じような解析が成り立ち得るか。いや、無限性といいつつ、個々の反応は、ある常識という想定可能な範囲に留まるのであるから、まるで社会は盤上のように。従い、このことが勝ち組を生み、出来る奴は出来るというカラクリが生まれる。この個々の反応を読む力が感受性であり、感受性と論理性を備えた人間は、多くの課題に王手をかけ、解決する力を持つ。 将棋という世界の盤上は、それより遥かに限定された中で、お互いの感性と論理を戦わせる場だ。完全論理とは、網羅するシステムだが、コンピューターが勝つためには、その完全な網羅が必要だろう。人間には不可能だ。網羅ではなく、感応力で情報の行間を理解するようにならねば。 2022年8月に再読。棋士は学校にも通常に通えず、だからと言って必ずプロとして大成するわけでは無い厳しい世界である事を再認識。しかし、どこまでいっても視聴者を必要とする娯楽に過ぎず、かつ、そのゲーム性はコンピュータに打ち破られる。ゲームにAIが参入し、いずれ人間のプレイヤーが居なくなるのだろうか。人間の不完全性を楽しむ所に娯楽性があるのではないのか。

Posted by