雪男たちの国 の商品レビュー

「雪男たちの国」と名付けられた、スコット探検隊の南極点到達に同行したという建築家の手記。だが、史実における探検隊のメンバーのなかに彼の名前はない。コラージュもまじえて書かれた極限状況への幻想旅行記。 明らかに南極版『白鯨』として書かれていてスコット隊長はエイハブなのだが、面白...

「雪男たちの国」と名付けられた、スコット探検隊の南極点到達に同行したという建築家の手記。だが、史実における探検隊のメンバーのなかに彼の名前はない。コラージュもまじえて書かれた極限状況への幻想旅行記。 明らかに南極版『白鯨』として書かれていてスコット隊長はエイハブなのだが、面白いのは隊員たちのほうがどんどん狂気と幻想に飲まれていって、スコットは科学に基づく理性的な判断を説き続けるという立場が『白鯨』と逆転しているところ。それでも極限状況ではおかしくなるほうがマジョリティなので、正気すぎるせいでスコットは孤立し隊員たちから狂人扱いを受ける。 建築家の語り手がラスキンの建築学講義を披露したあとピラネージの牢獄みたいなものしか描けなくなったり、隊員たちのあいだで降霊術が流行したりのディティールにも面白味はあるけど、設定上の作者にはこの手記を偽装するほど強いスコットに対する妄執があるはずなのに、それがあまり感じられなかった。映画『The Lighthouse』やイアン・マグワイアの『北氷洋』などの類似作に比べると、良くも悪くも軽い読後感。せっかくのコラージュもあまり機能していないと思う。

Posted by

「南極のスコット探検隊」という紹介文の一節を目にして、柴田元幸本でスコット?と興味を惹かれて読んだら、やっぱり柴田元幸だった(笑)。いつもの探検モノではないと断言できますが、極限の地にある人間の精神が常に沈着冷静なままであるわけはなく、もしかしたらこの本のような状態こそが真実なの...

「南極のスコット探検隊」という紹介文の一節を目にして、柴田元幸本でスコット?と興味を惹かれて読んだら、やっぱり柴田元幸だった(笑)。いつもの探検モノではないと断言できますが、極限の地にある人間の精神が常に沈着冷静なままであるわけはなく、もしかしたらこの本のような状態こそが真実なのかもしれず、私の好きな冒険実録ものと、これも大好きな幻想ものはつながってるんだなぁと感じた。探検ものの一ジャンルとして位置付けてもいいのかもしれない。スコットの探検に同行してないのに同行しているように書いているジョージ・ベルデンの日誌という体だが、それすらも作者ノーマン・ロックの創作のようで、そのあたり柴田さんのあとがきもボンヤリしており、メタのメタのメタという構造がもろ好み。

Posted by

史実に見せかけた幻想本か。どこまでが現実か、はたまた幻覚か妄想か…南極でのスコット探検隊の壮絶な姿が手記の形をもって幻想的に綴られる物語。「ある日目覚めたら、地獄さえも凍る地にいた」と始まるように来る日も来る日も果てしなく広がる白の世界、過酷な極寒での日々、寒気が体を心までを縮こ...

史実に見せかけた幻想本か。どこまでが現実か、はたまた幻覚か妄想か…南極でのスコット探検隊の壮絶な姿が手記の形をもって幻想的に綴られる物語。「ある日目覚めたら、地獄さえも凍る地にいた」と始まるように来る日も来る日も果てしなく広がる白の世界、過酷な極寒での日々、寒気が体を心までを縮こまらせ、やがて精神を蝕まれていく隊員たちの姿は痛々しいほど残酷。けれども彼らの光を失いつつある瞳に映す幻覚はどこまでも美しい。幻想的な牢獄の中で彼らの運命は。不思議な感覚にとらわれる大変魅了される作品でした。ものすごく好み。(2010年7月読了)

Posted by

もはや妄想とは言えない。美しくさえ思えてしまう狂気。 極限の地では、「物」は、「物」でしかないのか?そこに想像や比喩は、言葉は、いったいどういう意味を持つのだろうか。意味ということでさえも意味を持たないのかもしれないけれど・・。

Posted by

正直よくわからない。詩を読んでる感じがした。 一気に読みとおす内容の小説ではないな…少しずつ読みなおそう。

Posted by

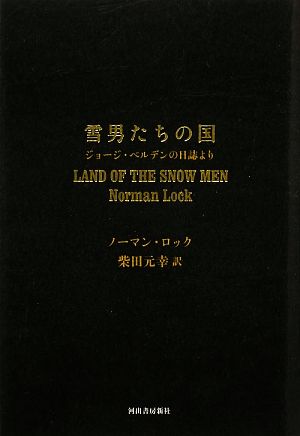

著者:ノーマン・ロック(河出書房新社・1470円) 評者:池澤夏樹 訳者:柴田元幸 毎日新聞:毎日の本棚より サブタイトル:「スコット隊の最期」の美しい幻覚 この小説。 いわば、不条理日記((C)吾妻ひでお(笑))である。 だが、小説というものが作家の産物である以上、ど...

著者:ノーマン・ロック(河出書房新社・1470円) 評者:池澤夏樹 訳者:柴田元幸 毎日新聞:毎日の本棚より サブタイトル:「スコット隊の最期」の美しい幻覚 この小説。 いわば、不条理日記((C)吾妻ひでお(笑))である。 だが、小説というものが作家の産物である以上、どのような不条理も 不合理も、すべては作家の思うがまま。 その作品世界においては、作家はまさに神なのだから…。 だが。 その不条理も。 読み手の共感を得なければ、ただの乱脈な文章の羅列にしか過ぎない。 勢い、誰にも顧みられず、忘れ去られていく存在でしかなくなる。 その一方で、どんなに不条理でも、そこに読み手の心を捉える何かが あれば、不条理故に優れた作品として、世に名を残すことにもなる。 この書評の冒頭で、評者が「ものすごく変な小説を読みたい」と 語っているのは、勿論後者である。 作者の手の中でいいように転がされまくるものの、それが不快では なく、むしろ快感に繋がるような。 そんな作品をこそ、読み手として評者は求めているのだろう。 そして、この作品「雪男たちの国 −ジョージ・ベルデンの日記より」 も、相当に不条理かつ魅力に満ちた作品のようである。 作品の舞台は、現代。 南極点到達一番乗りを目指して競い合っていたスコットとアムンゼンの 話は、あまりにも有名であり、ここで繰り返すまでもない。 そのスコット隊(一応念のために、一番乗りを逃し、かつ全滅して しまった悲劇の隊の方である)。 その悲劇を顕彰すべく記念碑を建立することとなり、その依頼を受けた 建築家ジョージ・ベルデンが、この小説の主人公である。 彼が、フィラデルフィアにある自宅で就寝した後、ふと目が覚めると そこは南極のスコット隊のテントの中。しかも自分はスコット隊の 備品係の一人として認知されている状況である。 既に事態は末期的で、隊は絶滅の寸前の状況下にある。 彼が、あくまでジョージ・ベルデンという備品係としてそこに存在 していたのか、あるいは他の人格に憑依したような形になっている のかは、この書評からは不明である。 だが、このシチュエーションだけでも相当に不条理なのに、作者は そこから更に話を迷宮へと導く。 隊員の一人が、テントの外に自分の妻を見る。それも、赤い絹の ドレスを着て、ショールを羽織り、ヒールのついた靴を履いている というその時点で、これが幻覚であることは誰の目にも明らかである。 にも拘わらず、その隊員は妻から貰ったというハンカチを持っている。 冷静に考えれば、元々持ってきたものではないか?とも思うしか無いが、 そうでないとなった瞬間、もう話はカオスに叩き込まれる…。 そのカオスをどう収集していくのかが、作家の腕の見せ所。 そして、どう気持ちよく翻弄されるのかが、読者の醍醐味というもので ある。 有り得ないカオス=不条理を具現化するために、作家は次々に糸を 繰り出す。 そして、その糸に絡め取られていくとき。 その糸の感触に恍惚となるか、不快感を覚えるかにより、読み手にとって その作家を、あるいはその作品を受け入れられるかが決まる。 そして評者は、絡め取られて快感を覚えた口だったようである。 そうした出会いこそが、読書の喜びの真髄の一つ。 そう考えたとき、この評者はとても幸せな時間を作家によりもてなされた こととなる。 この本が、僕にとって、その喜びをもたらしてくれるものとなるかどうか、 それはこれからのお楽しみである。 (付記) ネットで検索してみると、この本の作者は劇作家でもある、とのことだ。 確かにこうした不条理感は、芝居空間では結構馴染み深いもののように 思える。 (付記×2) カオスをもたらすものが、作家であるとは限らない。 作品を著わすのは確かに作家では有るが、作中人物がまるで原稿用紙の 行間からその身を起こし、語り掛けだすかのような。そんな体験をした 作家は多いと聞く。 (古くは、平井和正の自称”言霊使い”、小川洋子も同種のことを コラムで語っていた) そのことが、作家の潜在意識によるものなのか。 あるいは、作家以外に拠って来るべき何かなのか。 いずれにせよ、作品を一番最初に楽しめるのは誰かといえば、それは 作家であることは間違いが無く、そうした経験をするということは、 それはそれで途轍もなく稀有な読書という意味では、とても幸せな 読み手としての時間をその作家は過ごせた訳である。 しかも、そうして起こした作品が、更に他の読者に同種の思いを 拡大していくとなれば、活字中毒としての喜び、ここに極まれれり といったところではないだろうか。 (この稿、了)

Posted by

- 1