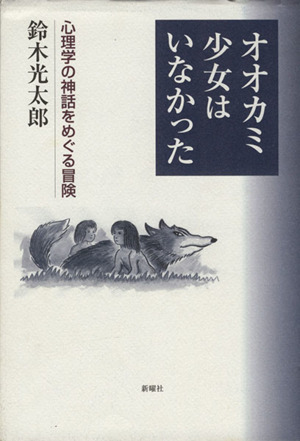

オオカミ少女はいなかった 心理学の神話をめぐる冒険 の商品レビュー

科学ですから、検証反証大いに結構ではないでしょうか。ただ、そうは言っても教わる側は教える側に反論できないし。実験心理学がご専門なら実験で、論文で、反論されたらよろしい。

Posted by

”アマラとカマラ”や一卵性双生児の奇跡など、誰でも一度は目にしたことのある有名な逸話を徹底検証し、捏造問題を明るみに出すという、一見センセーショナルな本なのだが、ただあげつらい断罪するのでなく、なぜそこに至ったのか背景を丁寧に追い、また当事者の功績にも触れた、フェアな内容である。...

”アマラとカマラ”や一卵性双生児の奇跡など、誰でも一度は目にしたことのある有名な逸話を徹底検証し、捏造問題を明るみに出すという、一見センセーショナルな本なのだが、ただあげつらい断罪するのでなく、なぜそこに至ったのか背景を丁寧に追い、また当事者の功績にも触れた、フェアな内容である。 心理学を、きちんとした学問として発展向上させたいという筆者の熱意が伝わる好著。 ただしタイトルはいただけない気がする。内容の品格に比してちょっと安っぽい。 P31 懐疑を論理的に克服すると、それは信念に変わることがあるのだ。 P46 閾には「絶対閾」と「弁別閾」がある。閾下知覚は、このうち前者の絶対閾に関係する。 P51 認知心理学でいう「意識下(閾下)」とフロイトの「無意識」には大きな違いがあるということである。この二つを混同しているために、話がわけのわからないところに行ってしまうのだ。 P109 実際には、環境なくしての遺伝はあり得ない(遺伝は環境を前提にしている)のだから、問題は両者がどのように相互作用しあうか、であるはずである。遺伝と環境という二項対立でものを考える限り、新たな学問的展開など、期待できるわけがない。 P211 そうした「心」を心理学ではどのように扱うのか。オーソドックスには、言語的反応や行動や生理的な反応を通してである。行動や反応のデータから、心の中で、脳の中で、体の中で、どんなことが起こっているかを推測する。つまり、心理学とは間接科学である。(中略)心理学が客観性を備えた自然科学のようにも見え、どこかしら胡散臭さも残しているのは、間接科学の持つ宿命に他ならない。

Posted by

テキストに載っている内容を疑うことはほとんどしない。それによって神話が広がることがある。教科書は知的経済性が高いものとして認識しているので批判が向きにくい。また,それを使う者も信じていれば神話は再生産され続ける。

Posted by

心理学の胡散臭さを解消したいと言った本だったが、実験に対するダメ出しばかりで実際はどうだったかといった点がいまいち弱い気がした。 もう少し明確にこの実験はここがダメだったので結果は、ここが間違っていると言うことを述べてもらいたかった。 やっと自分も自分に合う著者、本がわかって...

心理学の胡散臭さを解消したいと言った本だったが、実験に対するダメ出しばかりで実際はどうだったかといった点がいまいち弱い気がした。 もう少し明確にこの実験はここがダメだったので結果は、ここが間違っていると言うことを述べてもらいたかった。 やっと自分も自分に合う著者、本がわかってきた気がする。 この本の著者とはあまり相性が良くなかった。 狼少女の件は、様々な状況から考えてやはりなかったのだと思う。今回そのことがよくわかった。

Posted by

自分が学生の時に最初に手にした本の一つが「狼に育てられた子」で、発達は環境に左右されると謳ったものだった。本書ではアマラとカマラの著述他これまで教科書に紹介されもした事例を胡散臭いものとして紹介し、論理的に考える必要性を訴える。2016.1.17

Posted by

おもしろかった。この本で書いてあったように、心理学を勉強していて、誇張されたり、アレンジされてしまった「神話」のほうを最初に聞いたということが何度もあった(オオカミ少女、イヌイットの言語、赤ちゃんに対する心音の効果、ワトソンのアルバート坊や実験)。 「STAP細胞」に限らず、実験...

おもしろかった。この本で書いてあったように、心理学を勉強していて、誇張されたり、アレンジされてしまった「神話」のほうを最初に聞いたということが何度もあった(オオカミ少女、イヌイットの言語、赤ちゃんに対する心音の効果、ワトソンのアルバート坊や実験)。 「STAP細胞」に限らず、実験結果をねつ造したり、自分の「価値観」に合わせて都合良く解釈したり、拾い読みだけで引用したり…ということは、日本に限らず、欧米でも、どの学問分野でも日常茶飯事なことなのかもしれない。 前回読んだ「超常現象を本気で科学する」でも書いてあったが、科学(いや、学問全体がそうあるべきなんだと思う)は完全無欠ではなく、今ある説に疑問を感じることから始まっていくのだということを、再認識させられた。また、原典に当たることの大事さも痛感した。要約本「だけ」を読んで分かった気になるのだけではなく、その先、原典に当たって深めていくことの大切さを改めて感じた。 なお、このレビューを書こうと思って検索したら、増補文庫版がつい最近出版されてたのを今知った・・・orz。

Posted by

図書館で借りて読みました。リクエストをしてからずいぶん待たされたので、かなり人気があるのだと思う。買って読んでもいいくらいなのだけど、単行本を買う勇気がない。経済的にも、空間的にも。さて、オオカミ少女については以前にも書いているけれど、自分の中ではとっくに結論が出ている。捏造。な...

図書館で借りて読みました。リクエストをしてからずいぶん待たされたので、かなり人気があるのだと思う。買って読んでもいいくらいなのだけど、単行本を買う勇気がない。経済的にも、空間的にも。さて、オオカミ少女については以前にも書いているけれど、自分の中ではとっくに結論が出ている。捏造。なのに、なぜ未だに具体例として取り上げられるのか、そちらに興味があった。本書は、いろいろな題材を使って、全編で、このガラクタとも思える捏造事件が、神話として残されてきた理由を考えている。いわゆる学部生レベルで使う教科書にも、まだまだ残っていると言う。結局、その著者たちが元論文に当たったりせず、孫引きで他の本から引用しているからなのだろう。あるいは、こういう題材を、学生の興味が引ければと、話題づくりのために使っているのかもしれない。しかし、そんなことを続けていると、サイエンスと偽サイエンスの区別がつかなくなる。何を信用していいか分からなくなる。果ては、「あるある事件」のようなことにもなってしまう。個人的には、あんな番組はまゆにつばでもつけながら楽しんでいればいいので、それを信じて、だまされたと言っているほうがどうかと思うのだけど。

Posted by

狼少女、コーラのサブリミナル、本当のことだと思っていたことが嘘であったらしいと言うことがわかっただけでも読む価値があった。プラナリアの記憶が分裂させても共食いさせても引き継がれて行く(これは否定されているわけではないと理解してます)というのが印象的。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

オオカミ少女は実はいなかった、という話はなんとなく聞いたことがあったけど、サブリミナル効果も、双子をめぐるミステリーも、共食いしたプラナリアに記憶が移植されたというのも、みんな疑わしい話だったとは!!どれも聞いたことがあるような話だったのでビックリ。 STAP細胞騒動やマスコミのあり方や、そんな問題にも繋がる話題が多くて勉強になりました。情報を受け取る自分たちも、慎重に真偽を見極めなければならないんだなぁ。

Posted by