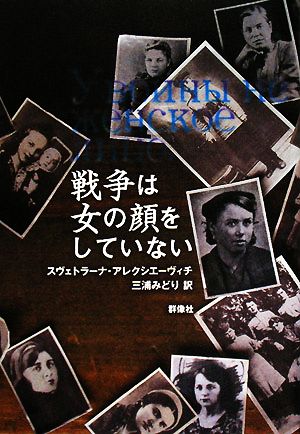

戦争は女の顔をしていない の商品レビュー

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

読むと無限に気分が沈むが、洗濯部隊の話は優しくて好き。(コミカライズで1話目になっていて嬉しい。)驚くのは、中高生あたりの少女がこんなにも多く前線を志願したのか、ということ。もちろん志願してない人はインタビュー対象じゃないので出てこないのだが、それにしても…と感じた。戦後も報われたとは言い難い人生を歩む人が多く、更に落ち込む。

Posted by

第二次世界大戦時のソ連対ドイツで戦ってきた女性達から作者が話を聞き、書籍にまとめたもの。これを読んでいて、その感情を持つ人がまだ生きていて、あるいは数世代しか経っていないのに戦争がなんでおこなわれてしまうのかと思ってしまう… 男性向けの勝ったこと戦術やそこに向かう話ではなく、それ...

第二次世界大戦時のソ連対ドイツで戦ってきた女性達から作者が話を聞き、書籍にまとめたもの。これを読んでいて、その感情を持つ人がまだ生きていて、あるいは数世代しか経っていないのに戦争がなんでおこなわれてしまうのかと思ってしまう… 男性向けの勝ったこと戦術やそこに向かう話ではなく、それぞれの女性の日常と辛さと当たり前とギャップがある。何を信じていてその先に何があると思っていたのか… 重たくて読み進めるのがつらくなるけどそれが現実だとするならば、平和な世界のありがたさをしっかり認識していたい

Posted by

「同士少女よ武器を取れ」を読んで、本書を知った。「独ソ戦」の影響からか、読書前の想像では戦争犯罪被害者の女性の物語だと思っていたが、独ソ戦に従軍した女性兵士のインタビューであった。 弓や刀での白兵戦と違い、銃や大砲などの近代兵器の時代では女性も兵士として戦えることは理解できる...

「同士少女よ武器を取れ」を読んで、本書を知った。「独ソ戦」の影響からか、読書前の想像では戦争犯罪被害者の女性の物語だと思っていたが、独ソ戦に従軍した女性兵士のインタビューであった。 弓や刀での白兵戦と違い、銃や大砲などの近代兵器の時代では女性も兵士として戦えることは理解できるが、やはり精神的には相当キツイものがある。特に子供を産み、育てる役割を与えられている女性が、人を殺したトラウマに侵されると、復員後の養育に大きな影響があるだろう。社会も安定しないだろう。 それにしても、肉親や知り合いを殺されたとはいえ、本書に登場する女性のほとんどは熱意を持って従軍を希望したことは、当時はそれを是とする風潮を感じさせる。社会の大きな流れ、洗脳の恐ろしさを感じた。 とはいえ、インタビュー記事の内容は、こんなに熱意を持って私は志願しました → 戦場でも勇敢に戦いました → しかし、戦後はトラウマになりました。というパターンが多く、読み進むうちに著者や登場人物には悪いが、飽きを感じさせた。 たぶん、嘘は言っていないとは思うが、一定のバイアスに沿って言わされている感がある。なぜ、もっと本心を言わないのか、というもどかしさが本書に対する飽きを感じさせるのだ。 悪い本ではないが、最後まで読み進もうと思わなかった。

Posted by

戦争は男達だけが戦地に行くのではなく、女も志願してる事実を、この本で知る。内容は、戦争を知るには大切で充実してはいるが、レポート的な作風が馴染めず途中で挫折

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

戦争についての本。 第2次世界大戦の時に従軍したロシアの女性たちの記録、 100分で名著で取り上げられて、でも読むのは辛くて、辛いなんてもんじゃないだろうけど、目を背けたくなるような内容。 前線に行くことを望んだり、多分平和に暮らしている私たちからは想像はできないし文章にしても違うだろうけど。 人種の違いで憎み合ったり、従軍した女が戦争から戻ると同じ女から蔑めれたり、自律神経をやられたり、赤にアレルギー反応を示したり。 だけどほんとが書いてあるんだなと思った。 読書会の課題本に取り上げられたおかげで読了できた。 幾度となく読むのをやめてた。 本文中に動物が出てくる。うまやヤギのことも。ひどい寒さや飢え。

Posted by

ロシアで戦争に行った女性を取材したものであった。すすんで戦争に行った人やパルチザンになった人の説明であった。単なる記録ではなく、その人がどのような考えで現在送っているかというところまで聞いたところがほかの歴史のインタビューと異なっている。 日本でもこうした記録を取るには遅すぎた...

ロシアで戦争に行った女性を取材したものであった。すすんで戦争に行った人やパルチザンになった人の説明であった。単なる記録ではなく、その人がどのような考えで現在送っているかというところまで聞いたところがほかの歴史のインタビューと異なっている。 日本でもこうした記録を取るには遅すぎたのであろうか。ただ、本文の文字が小さく説明があるところでは読みづらかった。 すぐ読めると思っていたが意外と時間がかかった。

Posted by

第二次大戦時、ソ連では100万を超える女性たちが従軍した。それに加えて、パルチザン部隊や非合法の抵抗運動に参加した女性もいた。看護師や医師のほかにも、戦闘員として戦ったものも少なくなかった。その多くは、戦地では男性と変わらぬ任務に就き、同じように傷を負った。それもこれも「祖国のた...

第二次大戦時、ソ連では100万を超える女性たちが従軍した。それに加えて、パルチザン部隊や非合法の抵抗運動に参加した女性もいた。看護師や医師のほかにも、戦闘員として戦ったものも少なくなかった。その多くは、戦地では男性と変わらぬ任務に就き、同じように傷を負った。それもこれも「祖国のため」「大義のため」だった。けれど、戦後は「男ばかりの戦地で何をしていたのか」と侮辱の目に晒され、あるいは結婚することを諦め、あるいは勲章をしまい込み、あるいは従軍経験をひた隠しにして生きていた。 男性が証言した戦争の記録は少なくない。しかし、女性の、しかも戦争従事者としての証言は非常に珍しいのではないか。多くの女性が従軍したというソ連の特殊な事情もあるだろうが、著者、アレクシエーヴィチの丹念で粘り強い聞き取りがなければ、こうした証言が日の目を見ることはなかっただろう。 本作を最初に構想した1978年、アレクシエーヴィチは30歳代だった。証言者らは著者の母や祖母の年代になる。彼女らは、娘に、孫に語るように、戦争のナマの姿を語る。 それは戦略や兵站の話ではない。生身の人間が戦闘に参加するとはどういうことか、肌感覚の話である。 戦争は女の顔をしていない。女もまた、戦争に行くことを想定して育てられてきてはいなかった。そのためかどうか、彼女らは、日常のふとした小さな出来事に目を留めるかのように、繊細なまなざしで、戦場の過酷な現実を記憶する。 血で固まり、手が切れるほど硬くごわついた衣服。 死にゆく前に決まって天井を見つめる重傷者。 泥だらけで死んでしまった仲間の娘たち。 殺さなければ殺される白兵戦のすさまじさ。 飢饉に見舞われ、満足に食べるものもない地でのパルチザン活動。 1つ1つ、1人1人の証言が重い。 歴史の教科書には残らないような、些細な部分。誰も聞かなかった細部。証言者が最も隠したかった、同時に最も語りたかったエピソード。 そうしたそっと触らなければ痛みを伴うところに、アレクシエーヴィチは迫っていくのだ。 それは人間の「人間らしさ」を形作る部分なのかもしれない。 ある女性は、ある村で、無残にいたぶられた多くのパルチザンの遺体を目撃する。死体が転がる傍らで、馬が草を喰む。 「生き物の見ている前で何という恐ろしいことをしたんだろう」 平時ならばありえない風景は怖ろしいまでの絶望を誘う。それはまさに地獄なのだ。 戦闘員は完全な被害者とは言えない。だが同時に、彼らは完全な加害者とも言えなかったのではないか。 戦争は終わった。スターリンの時代も過去だ。 もう何を語ってもよいはずだ。 けれど、恐怖は残る。彼女たちは沈黙し、あるいは名字を伏せるように請う。自分のためというよりも、子どもたちに害が及ばぬように。 おそらくはもう、これらの証言者たちの多くはこの世にはいない。 けれど、著者がすくい上げたこれらの証言は残る。 彼女たちが、娘のために、孫のために、いや、もしかしたら、戦争に出かける前の自分自身に伝えたかったであろう、切実な慟哭がずしりと残る。

Posted by

読んでいる途中で何度も本を閉じる。怖くて。怖さって色々な種類があるって思った。涙も同じ。悲しみだけじゃない涙もあるってこと。この本はもうすぐ岩波現代文庫になる。みんなが読まないといけない本だと思う。綺麗な小説ばかり読んでいたら駄目だ。世界は涙や死者や血の上に出来ている。

Posted by

途中で読むのをやめてしまった。 ノーベル文学賞受賞後に近くの図書館に配架されていたので借りた。「戦場にいた時はまだ若かった。背が伸びたくらい。」など印象的な言い回しはあるものの、基本的には従軍兵士の証言集なので、あまり起伏がない。そういうものであるということでしかないんだが、自分...

途中で読むのをやめてしまった。 ノーベル文学賞受賞後に近くの図書館に配架されていたので借りた。「戦場にいた時はまだ若かった。背が伸びたくらい。」など印象的な言い回しはあるものの、基本的には従軍兵士の証言集なので、あまり起伏がない。そういうものであるということでしかないんだが、自分には合わなかった。

Posted by

第二次世界大戦 ソ連では、たくさんの女性(10代~)が戦場に出ていた事を知りました。 自ら進んで、親の反対を押し切ってまで。 戦勝は、その人たちにとってよかった事もあれば、悪いこともあった。 独軍に捕虜にされたり、西側を見た人たちは、ソ連の強制収容所にいったり、裏切り者扱いされた...

第二次世界大戦 ソ連では、たくさんの女性(10代~)が戦場に出ていた事を知りました。 自ら進んで、親の反対を押し切ってまで。 戦勝は、その人たちにとってよかった事もあれば、悪いこともあった。 独軍に捕虜にされたり、西側を見た人たちは、ソ連の強制収容所にいったり、裏切り者扱いされたりする。 以前は、この本も許されなかったのに、ここまでまとめた作者はすごい。

Posted by

- 1

- 2