東海道四谷怪談 の商品レビュー

私は月岡芳年が好きだ。浮世絵やその背景に詳しいわけでもなんでもないが、彼の色使いや雅な筆致、繊細ながら迫力のある構図が好きだ。別に詳しくなくたって構わないだろう?ただ見るだけなんだから。そういうわけで、本屋や図書館で作品集を見かけたら、とりあえず手に取り何も考えずぼうっとその絵を...

私は月岡芳年が好きだ。浮世絵やその背景に詳しいわけでもなんでもないが、彼の色使いや雅な筆致、繊細ながら迫力のある構図が好きだ。別に詳しくなくたって構わないだろう?ただ見るだけなんだから。そういうわけで、本屋や図書館で作品集を見かけたら、とりあえず手に取り何も考えずぼうっとその絵を眺めることにしている。時を忘れて絵の中の世界に浸る。そうして美しい色使いにうっとりと見惚れている、と束の間、人の生皮を剥ぐような残虐性の高い浮世絵が目に飛び込んできてハッとさせられる。そう、月岡芳年は「血みどろ絵」でも有名なのだ。 芳年に限らず、浮世絵にはかなりグロテスクな絵が多い。「怖い浮世絵」なんて企画展を大田記念美術館で一時期やっていたが、企画を組めるほどには大量にあったのだ。そういった絵が多量に作られるからには、一定の需要があったのだろうが、なぜなのかは皆目検討もつかなかった。 恥ずかしながら近世文学に関しては無知も同然だったため、『東海道四谷怪談』に関してはほとんど予備知識を持ち合わせていなかった。京極夏彦『嗤う伊右衛門』を読んだことはあったので、あれの元になった話であればこういう話なんだろうなぁと勝手に頭の中で想像を膨らませて先入観を組み上げ、さあそれならば程よくホラー要素を持った程よくいい話なんだろうなとたかをくくって、現代語に近いながらも読みづらい本文に目を通していった。 いやいやいや、まったく違うではないか。 歌舞伎の脚本ならではのテンポの良さで繰り広げられる喜劇のような展開、調子の良い町人達の下世話な会話の応酬、二人の男に対して、一人の老婆が顔を半分づつ別の女性の化粧にして相手をするというふざけた女郎部屋、こういった話の展開にハハハと笑っていられるのも最初だけ、気づけば辺りは醜悪な人間の本性と、血に塗れた凄惨な光景に彩られてしまっている。 浪人民谷伊右衛門、『水滸伝』の西門慶ですら及ばないであろう薄汚い人間がこの話の鍵を握っている。お岩の父親を斬り殺し、その死体を彼女に見られ咄嗟に「殺した男を見つけて、私が仇を取ってやる」と嘘をつく伊右衛門、仕官のためにと妻であるお岩毒殺計画に加担する伊右衛門、毒を盛られて死にかけているお岩に対して「お前の仇を討つつもりはない」「お前との子供は邪魔になるから連れてどこかへ行け」「お前が死んだらすぐに新しい妻を娶るつもりだ」と吐き捨てる伊右衛門、お岩が凄惨な自殺を遂げた後には、自らの家に奉公していた男を斬り殺して罪をなすり付ける伊右衛門、お岩と斬り殺した男を戸板の表と裏にくくりつけて川に流す伊右衛門...。挙げ連ねればキリがない。毛程の人間性すら持ち合わせていない男、それでいながら剣の腕は達者で、大詰では大立ち回りを演じて向かってきた侍を斬り殺している。 本作は演出も強烈だ。くしを突き立てて思い切り自らの頭皮を掻き切るお岩、その髪の間から流れ出る血の描写は恐ろしさから身が震える程である。一人残された子供と、それを運んでいこうとする大量の鼠、この構図も見逃せない。この鼠は死が訪れる場所に必ず大挙して押し寄せ、悍ましい場面を演出してみせる。ごろんと転がった血みどろの首を運んでいく鼠達の描写は圧巻で、ここにおいて狂気を誘う演出は極点に達している。ただし、本作は上述したような描写のみで恐怖を演出しているのではない。これらのおどろおどろしい怪奇現象と同じくらいに、作中に登場する悪役達の性根は恐ろしい。生きている人間が一番怖いとはよく言ったものだ、死者達にこれほどまでの恨みを持たせる人々にこそ恐怖すべきである。 どうしてこれほどまでに過激なストーリーと演出が生まれたのか。そこは当時の社会背景に関する知識もないため断定することはできない。ただ、作中人物達の生々しい会話や警察機構の発達していない当時の状況を鑑みるに、同じとまではいかないまでも近しい状況の事件はそれなりにあったのではないだろうか。そうでなければこのような話は現実味を欠くものとして受け入れられなかったであろう。もう少し知識を付けてから読むべきだったと反省している。 恐怖小説は今も数あれど、この話に比肩するような作品はそうそう見受けられないであろう。昔の話だからつまらないなどと決めつけず、実際に目で見て判断しなければいけないなと改めて思った。

Posted by

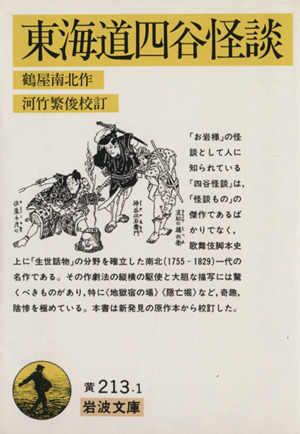

7月26日 幽霊の日 にちなんで選書 1825年(文政8年)7月26日、江戸の中村座で四代目・鶴屋南北作『東海道四谷怪談』が初演された。 『東海道四谷怪談』(通称『四谷怪談』)は、四谷左門の娘・お岩が、夫・民谷伊右衛門に毒殺され、幽霊となって復讐を果たすという話で、江戸の町に...

7月26日 幽霊の日 にちなんで選書 1825年(文政8年)7月26日、江戸の中村座で四代目・鶴屋南北作『東海道四谷怪談』が初演された。 『東海道四谷怪談』(通称『四谷怪談』)は、四谷左門の娘・お岩が、夫・民谷伊右衛門に毒殺され、幽霊となって復讐を果たすという話で、江戸の町に実際に起こった事件をモデルにしている。怪談の定番とされ、鶴屋南北の歌舞伎や三遊亭圓朝の落語が有名であり、また映画化もされていて、様々なバージョンが存在する。

Posted by

誰しもが知っているお岩さんの原作。鶴屋南北の代表作である歌舞伎狂言。メインは確かにお岩さんだが、その周辺で繰り広げられるお袖(お岩の妹)・直助・与茂七の話、小仏小平の話もあったことは読むまで知らなかった。作中で幽霊になってしまう小平はお岩さんの対になる役として作られたが、お岩さん...

誰しもが知っているお岩さんの原作。鶴屋南北の代表作である歌舞伎狂言。メインは確かにお岩さんだが、その周辺で繰り広げられるお袖(お岩の妹)・直助・与茂七の話、小仏小平の話もあったことは読むまで知らなかった。作中で幽霊になってしまう小平はお岩さんの対になる役として作られたが、お岩さんほどの人気が出なかったとかであまり知られていないらしい。そして四谷怪談の土台になっているのが忠臣蔵、という構造が大変興味深かった。時折登場する由良之介(=大石内蔵助)という名前や、討ち入りの計画を練っている与茂七など、随所に忠臣蔵を彷彿とさせる言葉が散りばめられていて面白い。

Posted by

東海道四谷怪談。 あらすじは岩波新書・四谷怪談でおおかたわかったが、前掲書は四谷怪談に関して考察した本であるため、かいつまんでいたり、前後が入れ替わったりしていて、全体像としてはいまひとつぼやけている。予備知識を仕入れたので原作を読んでみる。 大きくいえば、お岩と伊右衛門夫婦の...

東海道四谷怪談。 あらすじは岩波新書・四谷怪談でおおかたわかったが、前掲書は四谷怪談に関して考察した本であるため、かいつまんでいたり、前後が入れ替わったりしていて、全体像としてはいまひとつぼやけている。予備知識を仕入れたので原作を読んでみる。 大きくいえば、お岩と伊右衛門夫婦の話と、お岩の義妹・お袖と許嫁の與茂七の話に、主人思いの小平の話が絡む。 お岩と伊右衛門は、薄情な夫に捨てられ死霊と化す女の話であり、これがメイン・ストーリーとなる。お袖と與茂七の話はいささか複雑で、與茂七が殺されたと思ったお袖が、自分に岡惚れしている別の男に仇討ちを頼むが、悲劇的な結果に終わる。小平は主人の病を治そうと伊右衛門秘蔵の薬を盗むが、露見してお岩殺しの罪を着せられ、これもまた死霊と化す。 巻末の解説によれば、 ・元禄以来の「お岩伝説」 ・木幡小平次という幽霊役で当たりを取った役者の伝説 ・主殺しの咎で同日に処刑された直助・権兵衛の事件 ・旗本の妾が不義事件を起こし、戸板に打ちつけられた事件 ・堀に心中者の遺骸が流れ着き、鰻取りが見つけて騒ぎになった事件 あたりが、元となっている。 そこに忠臣蔵も加わって、かなり複雑な筋立てだが、うまく編み込み、練り上げられたストーリーになっているように思う。 考えようによっては反社会的にも思える話である。清く・正しく・美しく、はまったくないのである。汚辱と不正と不運。悪と醜。打算に私欲。それをグロテスクなまでに見せつけられることに、快感すら覚えるのはなぜなのか。 おおかたの庶民は、忠臣蔵の義士に喝采しつつも義士のようには生きられない。「大義」の元に生きるのが理想であっても、その理想を生ききることが出来るのは、本人の資質や生まれ落ちた境遇など、さまざまな条件が整った場合だけだろう。 かといって「悪」を生き抜くことが出来るかといえば、そうでもない。心に黒いものが渦巻いていたとしても、実際にそうおいそれと大悪人になることはできない。 多くの場合、どちらへの共感もありつつも、どちらにもなりきれない、中途半端で妥協した生を送る。 だからこそ、善も悪も、極端な形の「様式美」で示されることで、同調し、昇華することが出来るのだろう。 ・・・いや、小難しいことを言っていないで、お芝居は多分、見るのが一番なのだろうが。縁があればいずれ本物を見ることもあるだろう。いつか来るかどうかはわからないその日を楽しみにしておこう。 *江戸から明治にかけての落語家・三遊亭圓朝(1839-1900)の作に、真景累ヶ淵(1859)という、一大因縁話がある。 容貌の崩れた妻、泣き叫ぶ赤子、蚊帳をむしり取って金に換えようとする酷薄な夫の凄惨な場面は、四谷怪談と累ヶ淵で非常によく似ている。 江戸・明治期の人々は、こうした演目を鑑賞する際、自ら聞き知ったさまざまな怪談を合わせて思い出しては、二重三重に恐怖を味わって(あるいは楽しんで)いたのかもしれない。 怪奇と現実がおそらくは今よりは近しく感じられたその時代にちょっと思いを致してみる。

Posted by

Posted by

- 1