アクロイド殺害事件 の商品レビュー

願わくばミステリーを読み慣れた人に読んで欲しい。万が一、ミステリーを読み慣れていなかったり、クリスティの最初がこの作品であったならば、この作品にて彼女がいかにミステリーの常識をぶち壊し、ミステリージャンルの幅を広げた偽装を、衝撃を感じる事ができない、もしくはインパクトが小さくな...

願わくばミステリーを読み慣れた人に読んで欲しい。万が一、ミステリーを読み慣れていなかったり、クリスティの最初がこの作品であったならば、この作品にて彼女がいかにミステリーの常識をぶち壊し、ミステリージャンルの幅を広げた偽装を、衝撃を感じる事ができない、もしくはインパクトが小さくなってしまうからだ。 僕はいくつかミステリーの素養があった状態でクリスティに出会い、数作品読んだのち「アクロイド殺人事件」を手に取り、文字通り雷に打たれたような衝撃で、ミステリーとは如何に知的で素晴らしいものか。と思い知った。そもそも僕は犯人当ての為、登場人物を軒並み疑ってかかる癖があるのだが、クリスティ作品の中には沢山、裏をかかれる物語が存在する。その中でもダントツで上位になる作品だ。事前準備(ミステリーを読んだ数)は当然必要だ。 彼女以前にこの作風があったのかはわからないし、この作品以降、同じようなプロットを用いた作品があるかもしれないが(終わりなき夜に生まれつくも最高だが)全てのアイディアはクリスティに管理され、牛耳られてしまった印象がある。 当然、設定も面白い。ポアロは引退してかぼちゃを作っているようだが全く似合っていない(笑)登場人物アクロイドは世界で一番有名な被害者と言われている。 作品を通して見事な完成度だが、とある女性について、悲しむ姿が浮かぶようでいたたまれない。ハッピーエンドに無理やりしなくて良かった作品だ。

Posted by

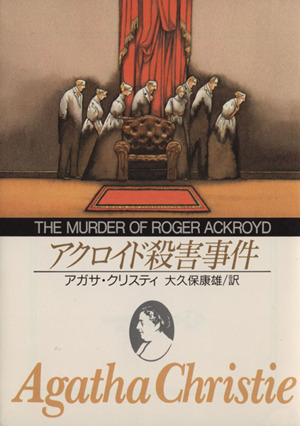

原書名:The murder of Roger Ackroyd 著者:アガサ・クリスティ(Christie, Agatha, 1890-1976、イングランド、小説家) 訳者:大久保康雄(1905-1987、茨城県、翻訳家) 解説:中島河太郎(1917-1999、鹿児島市、文芸...

原書名:The murder of Roger Ackroyd 著者:アガサ・クリスティ(Christie, Agatha, 1890-1976、イングランド、小説家) 訳者:大久保康雄(1905-1987、茨城県、翻訳家) 解説:中島河太郎(1917-1999、鹿児島市、文芸評論家)

Posted by

ドラマ黒井戸殺し を観る前にと図書館で借りた文庫本。 紙は茶色く変色し、文字は極小! ふと見たら、初版1959年、借りた本は1971年の25版でした。 恥ずかしながら、このお話全く知らず、もちろん犯人も知らないまま読んだので、最後まで愉しめました。 日本語訳の作品は苦手意識があっ...

ドラマ黒井戸殺し を観る前にと図書館で借りた文庫本。 紙は茶色く変色し、文字は極小! ふと見たら、初版1959年、借りた本は1971年の25版でした。 恥ずかしながら、このお話全く知らず、もちろん犯人も知らないまま読んだので、最後まで愉しめました。 日本語訳の作品は苦手意識があったけど、さすがのアガサクリスティー(読んだ本にはアガサクリスチィと記述!)。他のも読んでみようかな…

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

"The Murder of Roger Ackroyd" 創元推理文庫 / 大久保 康雄 古典ミステリ中「意外な犯人」で名を馳せた作品。 金持ちのロジャー・アクロイドが刺殺された。 ロジャーを取り巻く人間関係と、数々の謎。 ちょうどこの村に引っ越してきたエルキュール・ポワロは、依頼され解明に乗り出す。 犯人を知らないうちに早く読んでしまおうと思ったのだけど、正解だった。 事前に知ってたら全く面白くなくなる類の物語だと思う。 気になったのは、アリバイが分刻みで設定されているところ。 そんなに頻繁に時計見ないし、あれが日常の普通の動作なら、みんな時間を気にしすぎだ。 ちょっとしたことなんだけど、そのへんが私には不自然に思える。 あと、その緻密なアリバイのこともあってか、何時「何分前」にどうの……という回りくどい記述が多かった。メモを促しているのだろうか? この手の作品にはアフリカやらインドやら、ヨーロッパから見た異国情緒を取り入れることが多い。 今回はチュニジアの短剣が出てきたし、他の作品でもインドの奇術に使う箱(『クィン氏の事件簿』)、バグダッドの大櫃(『マン島の黄金』)など、重要なトリックそのものだったりする。 そういえば『泥棒は図書室で推理する』では、アマゾンかどこかのソードフィッシュが凶器として使われた作品もある、と言っていた。 異国の文化というのは、どこかミステリアスで、しかも読者からは思いがけないトリックや仕掛けが使えるため、都合がいいのだろう。 歯のことは歯医者に、家のことは執事に、体のことは医者に、つまり質問するならその物事の専門家に聞け、とポワロは言っている(P108)。 こういうのをことわざで何て言うんだっけ?もちは餅屋に? P152の後ろから2行目に「前夜と同じように」とあるが、前夜のことをシェパードは知っていたんだろうか。 きちんと検証してないけれど、あの一文はおかしい気がする。 ポワロはフランス人なので、たまに英語のスペルを間違えるらしく、日本語訳ではわざと漢字を間違えて書いた単語がいくつかあった。 最終章のシェパードの独白は渋くて好きだ。

Posted by

まず始めに、作者の言葉という項があります。アガサ・クリスティ女史がこの作品について語った言葉です。私は悲しいことに、この有名な作品を全く知りませんでした。だから、賛否両論の犯人についても全く知らなかったのです。しかし、この項を読んだことで、本編の半分を読まないうちになんとなく想像...

まず始めに、作者の言葉という項があります。アガサ・クリスティ女史がこの作品について語った言葉です。私は悲しいことに、この有名な作品を全く知りませんでした。だから、賛否両論の犯人についても全く知らなかったのです。しかし、この項を読んだことで、本編の半分を読まないうちになんとなく想像がついてしまいました。多くの場合、途中で犯人がわかってしまうのはつまらないことですが、この作品の場合、次から次へと明かされる不可思議な事実のせいで、楽しく混乱できます。流石、アガサ・クリスティって感じですね。

Posted by

犯人についてはあまりにも有名でご多分に漏れず俺も読む前から知ってた。なので「あ、この辺の記述が鍵だ」っていうのは何となくわかっちゃうんだよね。でもそういう認識をも揺るがしてくるような現場の状況、ストーリーが進むにつれて次第に複雑になる事件、どれも犯人を知ってから読んでも充分楽しめ...

犯人についてはあまりにも有名でご多分に漏れず俺も読む前から知ってた。なので「あ、この辺の記述が鍵だ」っていうのは何となくわかっちゃうんだよね。でもそういう認識をも揺るがしてくるような現場の状況、ストーリーが進むにつれて次第に複雑になる事件、どれも犯人を知ってから読んでも充分楽しめる内容だった。

Posted by

クリスティのミステリの女王の名を不動にした作品。発表当時、フェアかアンフェアか話題騒然となり「誰がロジャー・アクロイドを殺そうが関係ない」ということわざ(?)まで生まれたとか。「叙述トリック」という言葉は、この作品のためにあると言っても過言ではないかも。

Posted by

- 1