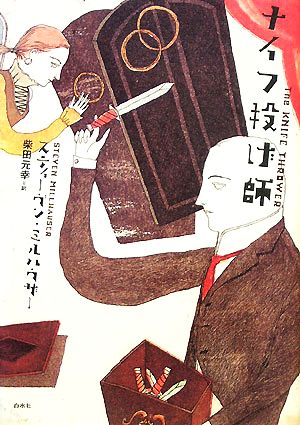

ナイフ投げ師 の商品レビュー

アメリカ人作家スティーヴン・ミルハウザーの第三短編集。 とある遊園地の栄枯盛衰や、デパートの改装後の様子、謎の街の生態とか、人間メインではなく架空の歴史事象をつぶさに綴っていく不思議な物語の数々。 読むとだんだんクセになってくる。他の作品も読んでみよう。

Posted by

いつ読んだか忘れた。面白かった記憶はある。 「マーティン・ドレスラーの夢」がすごかったので、それとは別の夢がいっぱい見れたような感じ。 米沢穂信「栞と噓の季節」に本作の1編が出てきたからビックリした。再読予定。 (2022年12月記)

Posted by

「ナイフ投げ師」「ある訪問」「空飛ぶ絨毯」「パラダイスパーク」が印象に残った。「協会の夢」の執拗なぐらいの描写すごい。VR文学と言われる意味がわかった。

Posted by

奇想と史実が入り混じる12の幻想短編を収録した本です。奇術、自動人形、百貨店、地下、秘密結社など特殊な世界が細部まで語られており、現実との継ぎ目が分からなくなってきます。ミルハウザーの単行本を何冊か読みましたがこの本が1番気に入りました。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

柴田元幸さんの訳書を読んでみようと思い立ち、たまたま近くの図書館にあったこちらを手に取った。 リアルを緻密に描いているかのようで、非現実にいつのまにか繋がっていく。 色々な作品があったが、共通したテーマのように思ったのは、人は少しずつ今までよりもスリルを求めていって、気付かないうちに、もしくは気付こうとしないことによって、ある一線を超えてしまうということ。そして、そこまで到達すると破壊に行き着いてしまう。 ちょっと違う形でおもしろかったのは、『出口』という作品。 主人公の男は、自分を見つめることができない。常に思考があちらこちらへと飛んでいき、自分の欲望には忠実だが、自分の内面に対する理解が無さそう。そんなこんなで、物語も彼の頭の中のぐるぐるした思考を追っていくうちに終わってしまう。 なかなか不思議な読書体験だった。 ミルハウザーという作家について何の前知識もなく読んでみたが、別の本も読んでみたいなと思った。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

想像力で生まれたものを、哲学してふくらませているように見えてきます。そういう作風だな、と僕は感じました。さらに、描写が緻密だし、「そこまで奥深く見ていて、かつ、それを言葉にしたか!」とちょっと舌を巻いてしまうくらい(というか、呆れるにも近いのだけれど)、作家は静かに見通したり感じたりしている。つまりは、たぶんかなり多くの時間をかけて、自らの言語能力と言語未満での感性を磨き、育んできたのだと思う。その結果、生まれ出たのがこの短篇集の作品たちだ。でも、いや、まてよ、と思う。文章を読んだ感覚では、想像してから哲学してインフレーションを生じさせて豊かな物語世界を作り上げたように思えたものが、もしかすると、哲学してから想像力で膨らませたのかもしれない、とも思えてくる。執筆を「物語を設計する」としたときには、この後者の順序の方がしっくりくるような気がします。でも、本当のところはわからない。作品によっては、自身の執筆についてだとか、小説家としての自分自身について、物語の形を借りて自己言及しているのが、彼のそれらの作品の核心部分なのではないかと思えるところもあります。今作品に登場する、自動人形作家しかり、遊園地の支配人しかりです。そうであれば、登場人物たちのような、ある意味での袋小路に彼もはまりかねないし、自らの物語で語ったことが今後の彼の作風まで照らしてしまい、さらに目新しさや驚愕をもはぎとってしまい、新たな作品を書いたとしても、それまで彼を追ってきた読者は、残念ながら再読するような気持ちで初見の作品を読む、みたいな気分にさせられるかもしれない。しかし、どうなのだろう、彼ら登場人物たちの「果てまで追求したワザと思考」には、究極とともに、奥深い闇をたたえた陥穽が横たわっていることを、ミルハウザーは物語を作るために深く考えたことで心得ているから、その究極の淵の部分を慎重に歩くように執筆しているのではないだろうか、とも思えてくる。だから、物語の登場人物のように、究極に飛び込むことはしていないし、これからもしないのではないか。まあ、わからないですが。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

奇妙にねじくれた12の物語が詰まった短篇集です。こんなのを次々と書き続けることができるスティーヴン・ミルハウザーという作家の精神は、とてもまともだとは思えません。しかし文章は理知的で美しいです。あまりに純度が高いので、散文でありながら詩のように感じてしまうほどです。 加えて柴田元幸の翻訳が素晴らしい。柴田氏はこのミルハウザーやポール・オースター、そしてその他数多くの米国人作家の作品を物凄い勢いで翻訳し続けていて、しかもそのすべてがみごとなできばえです。翻訳ものにつきものの不自然さ(日本語の中にもとの外国語がとけ残っているような違和感)が全く感じられません。 柴田氏の文体は、ミルハウザーの作風にぴったりだと思います。選び抜いた言葉で書かれた原文に寸分たがわない日本語を当てはめていくという翻訳作業は、きっと翻訳者自身にとっても恍惚感を伴うものでしょう。それはまるで、ナイフ投げ師が舞台の上で、研ぎ澄まされたナイフを、ねらい通りに的に投げつけていく姿そのものです。訳者あとがきの中で柴田氏は「登場人物の個性と、作家の個性が、スティーヴン・ミルハウザーほどしばしばぴったり重なって見える書き手も珍しいのではないだろうか」と書いておられますが、私は、加えて訳者の個性も登場人物や作者の個性と重なっているのではないかと感じずにはおれません。 以下の作品が面白かった。 * * * 空飛ぶ絨毯 ★5 冒頭の9行に書かれた、だれにでもある「子供のころの夏の記憶」の描写がものすごく効いていると思う。そこから、魔法の絨毯の話にすとんと入っていく辺りが上手い。 ありえないことが実体験のように描かれ、とてもまともとはいえない話が、ごくごく自然に感じられてしまう。風景のひとつひとつが、実際に見たもののようだ。 ある日見つけた、地下室に打ち捨てられた絨毯。夏が終わり僕は確かにひとつ成長したのだけれど、それは何かを失うことでもある。 新自動人形劇場 ★5 実物そっくりの人形を作るのが名匠なのかと思ったら…… ちょっと中島敦の「名人伝」を連想させる結末だけれど、もしかしたらここで述べられているのはとても深い芸術論なのかもしれない。 人形そのものを体現するというグラウムの新自動人形のイメージが、非現実をリアルかつ精密に描写するというミルハウザーの奇妙な作品群のイメージと重なって見えてくる。 ある訪問 ★5 この場合、友人の奥さんがたまたま本物の蛙だったというだけのことであって、このような話は結構どこにでもあるのではないか、などとつい思ってしまうほどに、物語の運び方が自然です。 月の光 ★5 月光は人を狂わせるというけれど、ミルハウザーの綴る言葉も月の光と同じです。心にしんしんと降り続け、読者は本の中で夜の街にさまよい出て、いつのまにか自分の体が夜の空の高みにまで連れて行かれていることに気付きます。 ナイフ投げ師 ★4 やっちゃったね……。こうなるんじゃないかなと思っていたけど、やっぱりこうなったか。 気球飛行、1870年 ★4 気球に乗ってパリを発ち、プロイセン軍の包囲網を飛び越えるという冒険。移ろいゆく気球からの眺めと私の心象風景がドラマチックに重なって新鮮! 私たちの町の地下室の下 ★4 “私たちが通路を信じる限りにおいてのみ私たちの通路は存在するのだという説もある。階段も、影も、折れ曲がった通路も、すべて私たちの内にあるというのである” ── なるほど、そういう仕掛けか。奇妙で特殊な物語を書き続ける作家やその物語に惹かれる読者は、しばしば日常世界を離れ地下空間に降りていこうとするこの町の人たちと、実は同類なのかもしれない。 夜の姉妹団 ★4 年頃の女の子というのは大人にとって得体の知れない生き物で、そんな女の子が娘としていっしょに暮らしている家庭の親御さんは、きっとこんな気持ちで日々過ごしているに違いないと思いました。 出口 ★4 事件のきっかけから結末までを一方の当事者の目だけで眺めている。確かにハーターは都合のいい出口を探していた。が、とんでもない場所に出てしまったね、自業自得!

Posted by

12編の短編を収録。 (1)ナイフ投げ師 ナイフ投げ師ヘンシュの妙技を紹介。短く簡潔な文章がきりきりとゼンマイを巻き上げるように緊張を高めてゆく。 (8)協会の夢 終わらない夢のように広がり変わり続ける百貨店の話。物を購入し所有するということの中毒性を描く。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

「ナイフ投げ師」 神業的な技術を持つナイフ投げ師が、ステージの最期に見せたこと。道を突き詰めた者だけが辿り着く孤独と恍惚。いきなりミルハウザー的なテーマ全開の前奏曲。 「ある訪問」 風変わりであるが故に、自身の青春とは切り離せない大学時代の親友から数年ぶりに届いた手紙。結婚したから遊びに来い。向かったその先にあるものは、、、 2度と戻れない過去と、奇妙な目の前の現実とに板挟みになる「私」。 「夜の姉妹団」 10代の女の子たちが秘密結社めいた会合を繰り返すが、その理由や実態は不明のまま、謎だけが残り続けていた。しかし、「私」は明白であるが故にベールに包まれていた真相に行き着く。これは傑作。 「出口」 不倫現場に踏み込まれた男が巻き込まれるカフカ的悪夢。しかし、罪状が明確なだけに判決も迅速に下される。アメリカ的な、あまりにアメリカ的な。 「空飛ぶ絨毯」 破滅へと至る暗い欲望。それを抱くのは決して大人だけではない。空飛ぶ絨毯で空の果てまで上昇することの結末は。精緻な描写が、絵空事を異様なリアリティを持って描き出す。苦い終わり方が泣ける。 「新自動人形劇場」 架空の自動人形とその作成を担う1人の天才の物語。これも自家薬籠中でもある精緻な描写と求道者の孤独というテーマでグイグイ引っ張って行く。インザペニーアーケードのバリエーションなのだが、分かっていてもやめられないものが、この世には確かにある。 「月の光」 月の光に満たされた青い夜、眠れない中学生である「ぼく」は家を抜け出して、不思議な体験をする。人生にはたまに訪れる、幸せな印象だけが残り、だけど、どうしても思い出せない夢。それに形を与えれば、この小説になるのかも。現代アメリカ的なKの昇天の変奏。 「気球飛行、一八七〇年」 この短編集は地上ならざるものが通奏低音として流れているが、それがテーマとして顕在化した掌編。 包囲されたパリを離れ、気球で偵察する使命を帯びた語り手は、平穏が支配するフライトに永遠を見る。 しかし、もちろん永遠なんてこの世にはないことが鮮明になるラスト。人間はいつだって重力に縛られて、山を飛び越えられるのはバケツの騎士だけだ。 「パラダイスパーク」 人々の欲望と経営者の狂気を飲み込みながら拡大と進化を続ける一大遊園地。それはほとんど世界の全てを模倣し、全ての欲望を満たすかに見えたその瞬間、自身の重みに耐えられずに自壊する。 残るのは過去の栄光と現在ここにある空虚。 「カスパー・ハウザーは語る」 無から生まれた孤独は、文化的なものを知れば知るほどその影の濃さを増すことになる。 願うは全てを再び無に帰すこと。 自身をこの世から消してしまうこと。 「私たちの町の地下室の下」 ここではないどこか。全ての浪漫主義者が夢見る場所をミルハウザーは何度も描こうとする。 ここではないどこか。それはこの短編集自体の通奏低音であるが、最後の短編では地下道という具体的な形を成す。 ここではないどこか。いくつものバリエーションを経ながら、実は我々が行き着く先は結局1つなのではないか、と神学的な不安に陥る。 ここではないどこか。それでもまた陽は昇る。 ここではないどこかに憧れながら、ここ以外に世界はない。

Posted by

白水Uブックスで既に持っていたのだが、古本屋でハード・カヴァーを発見。 好きな作家だったので、思わず購入してしまった。 以下の感想は白水Uブックス読後に書いたもの。 短編集。 人間の心の奥底に潜んでいる闇の部分を引っ剥がされたり(「ナイフ投げ師」「カスパー・ハ...

白水Uブックスで既に持っていたのだが、古本屋でハード・カヴァーを発見。 好きな作家だったので、思わず購入してしまった。 以下の感想は白水Uブックス読後に書いたもの。 短編集。 人間の心の奥底に潜んでいる闇の部分を引っ剥がされたり(「ナイフ投げ師」「カスパー・ハウザーは語る」等)、人間の際限の無い欲望、そして限界を超えた欲望の果てに待っているものを描いたり(「協会の夢」「パラダイス・パーク」等)、幼い日々にのみ感じることのできた何ともいえない高揚感を描いたり(「空飛ぶ絨毯」「月の光」等)、どれもこれも真珠の短編といっていいと思う。 個人的には、自己中心的な人間の心理の変化(いかに自分を楽観的に納得させるか、とか、いかに他人の愚かさを馬鹿にできるか、とか)を絶妙なタッチで描いてみせた(そして、そのみじめななれの果てを描いて見せた)「出口」が出色の作品だった。

Posted by