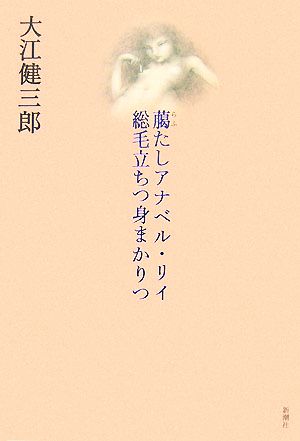

臈たしアナベル・リイ 総毛立ちつ身まかりつ の商品レビュー

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

あまりに仰々しいタイトルに、別の詩があるのかと思いました。日夏耿之介訳だそうで。 原文は; My beautiful Annabel Lee, Chilling and killing my Annabel Lee. ほらーこんなにシンプルじゃん! 私が読んだのは新潮文庫・・・ググッたら阿部保訳でした。 「ロリータ」とか絡んできて、え?アナベル・リーって・・・んな幼女寄りの少女って設定だったの?とびっくり。 ハイティーンくらいに思っていたので。うーん。おぢさんたち、深読みし過ぎじゃないのかなあ。 ポーの詩は島田雅彦の「ユラリウム」が好きだったなあ。

Posted by

http://blog.goo.ne.jp/abcde1944/e/cef4bb59a240bbd7dec2103fcca76f5b

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

大江の所謂「後期の仕事(レイター・ワーク)」につながる作品であるとともに、『さようなら、私の本よ!』でも言及されているナボコフの代表作『ロリータ』にインスパイアされた作品でもある。二十世紀で最も小説家らしい小説家として、ナボコフの名を挙げる大江は、ナボコフがらみの物語を作る試みについて前作だけでは物足りなかったらしい。 『ロリータ』の主人公ハンバート・ハンバートがニンフェットに惹かれるようになった原因はE・A・ポオの詩「アナベル・リイ」を思わせる少女に寄せる愛がもとであった。エリオットをはじめ、詩の引用の多い大江だから、ポオの詩から始まる作品があっても不思議ではない。しかし、今回の作品は少し毛色が変わっている。限りなく作家自身に近い小説家が語り手であるのはいつものこととしても、呼称としてKenzaburoという作家自身の名前がそのまま出てくる。そればかりではない。小説中に新潮文庫版『ロリータ』の解説が引用され、その内容が作品の中に登場するヒロインにつながっていく。つまり、創作と事実の垣根がこれまで以上に低く設定されているのだ。 「私は十七歳の時、創元選書『ポオ詩集』でこの詩を発見し(実在する、私にとってはまさにそのような少女に会うことがなかったとはいわない)、占領軍のアメリカ文化センターの図書室で原詩を写した。」と、日夏の訳詩を紹介した後で、大江は女性記者に「あなたはロマンチック・ラブの小説を一冊も書いていません」と言われたことについて触れ、「確かに「ロマンチックな小説」こそ書かなかったけれど、私が十七歳の時に出会った幻想のアナベル・リー、そして現実のアナベル・リーは自分から一瞬も去ったことがない」と、解説の末尾に記す。自作の小説ではない。他の作家の、しかも文庫本に附された解説の文章中に挿入された個人的な逸話のようなものを伏線として一篇の小説を書き上げるなど、ナボコフを向こうに回して、大江もなかなかやるわい、と思わせる。 私は散歩中、駒場時代の旧友木守に声をかけられる。木守と私は三十年前共に映画を作っていたが、事情があって挫折していた。突然の来訪はその再開を促すものであった。映画はクライスト作『ミヒャエル・コールハースの運命』を下敷きに、作家の郷里に伝わる一揆を描いたもので、サクラという国際的女優が主演する予定であった。サクラには少女時代に撮影された「アナベル・リー」をモチーフにした映画があり、私は松山の占領軍のアメリカ文化センターでその映画と、同じ少女を撮った裸の写真を見ている。その少女こそ後に映画スターとなったサクラその人であり、私の「幻想のアナベル・リー」であった。映画は、スキャンダルが原因で頓挫するのだが、サクラは断念できない。木守は真相を明らかにするが、その衝撃でサクラは病気がぶり返し入院生活を送ることになる。木守が現れたのは、彼女の恢復を示すものであった。 東京大空襲で孤児となったサクラは預けられていた屋敷で進駐軍の将校の保護を受ける身となる。ロシア系の言語学者でもあるデイヴィッドはナボコフを思わせる。しかも、彼には少女の猥褻写真を集める趣味があり、サクラと彼の関係はロリータとハンバートのそれに擬されている。クライストの『ミヒャエル・コールハースの運命』を、自身の『M/Tと森のフシギの物語』に出てくる「メイスケさん」の逸話とを関連づけ、大江ワールドの中に引き込んでしまう力業は、文学から文学を作るブッキッシュな作家大江健三郎、自家薬籠中のものである。 トラブルに巻き込まれた作家の悪戦苦闘ぶりを一種悲哀に満ちた眼差しで自虐的に見つめ、自身を滑稽視してみせることが多い大江の作品は、決して後味のいいものではない。しかし、いつもは肉体的にも脆弱で無様な姿ばかりをさらす「私」がリーチの差のある木守を殴るというマッチョな姿さえ描かれたりしているのは、レイター・ワークの所為でもあろうか。作品の色調も、妹アサと村の女性たちとの共同作業が傷ついたサクラさんの「恢復」をもたらすという終わり方で、終章を彩る森の紅葉とともに、明るいのが印象的である。

Posted by

装丁が古風で何年か前に買って積読だった一冊。 どこまでがフィクションか、 どからがノンフィクションなのか 久しぶりに読んだ著者の本に そうそう、こんな感じと。

Posted by

ノーベル文学賞を受賞して、まだ存命にも関わらず、おそらく近年の大江健三郎の作品は国内で売れてる、読まれているとは言えないだろう。 作家は名声を得て歳を取ると、自らの政治的発言に心酔したり、過去の人間関係に依存したりする。 今でもなお「個人的な体験」を書き続け、それを作品という形に...

ノーベル文学賞を受賞して、まだ存命にも関わらず、おそらく近年の大江健三郎の作品は国内で売れてる、読まれているとは言えないだろう。 作家は名声を得て歳を取ると、自らの政治的発言に心酔したり、過去の人間関係に依存したりする。 今でもなお「個人的な体験」を書き続け、それを作品という形に仕立て上げ、出版が許されるのは誰も何も言えないから、か? 晩年の作品はもはや本人とその周辺、身近な人々だけがニヤリとするようなエピソードで構成されており、読者に疎外感を与えることによって、もはや批評することさえ許されない。 きっと、後世に残るのは初期の作品だけだ。

Posted by

美しい文章だった。 どちらかというと『水死』の方が好きだったけれど、それは深さ、ひいては長さの問題ではないかと思う。あるいは、この小説の方がよりストーリーらしきものがある、ということだと思う。より言葉そのものを味わうための、ストーリー性の排除ということを考えた。もちろん、小説であ...

美しい文章だった。 どちらかというと『水死』の方が好きだったけれど、それは深さ、ひいては長さの問題ではないかと思う。あるいは、この小説の方がよりストーリーらしきものがある、ということだと思う。より言葉そのものを味わうための、ストーリー性の排除ということを考えた。もちろん、小説である限り、ストーリーはあるのだけれど。 大江の他の作品ももっと読んでみたい。

Posted by

書棚にあった本。実に面白かった。大江健三郎にどう取りついたものかしばらく悩んでいたのだが、この本は時間を言ったり来たりしながらの美しいフィクションになっている。個人的には著者や「障害を持った息子」があまり登場しないから息が詰まる感じがしなくてよかったのかもしれない。主人公は「アナ...

書棚にあった本。実に面白かった。大江健三郎にどう取りついたものかしばらく悩んでいたのだが、この本は時間を言ったり来たりしながらの美しいフィクションになっている。個人的には著者や「障害を持った息子」があまり登場しないから息が詰まる感じがしなくてよかったのかもしれない。主人公は「アナベル・リー」なのだ。同時に「自身を語る」を読んで、深く大江健三郎に共感したのだった。本当に真摯に生きている人だなあ。 ささいなことだけど、本文と帯にあるit's only movies, but movies it is、、って文法的にはこれでいいんでしょうか。

Posted by

タイトル買い。プロローグ、エピローグを除いた本質的な部分が水っぽくて、何も記憶に引っかからなかった。 もっと極端なエロかグロかに転んでも良かったような気はするけど、そもそもこの人の本を読んだのは初めてなのでなんとも言いがたい。これがこの人の作風なのかな?

Posted by

大人の青春小説は、どうやら甘くはないようだ。 アナベル・リイとはエドガー・アラン・ポーの詩にうたわれる少女の名であり、夭折したポーの妻のことを示しているとも言われる。 アナベル・リイ以外の詩にも見られるポーの一種偏執狂的な「若く美しい、死せる少女」への愛は大江にとっても感じるとこ...

大人の青春小説は、どうやら甘くはないようだ。 アナベル・リイとはエドガー・アラン・ポーの詩にうたわれる少女の名であり、夭折したポーの妻のことを示しているとも言われる。 アナベル・リイ以外の詩にも見られるポーの一種偏執狂的な「若く美しい、死せる少女」への愛は大江にとっても感じるところがあったのだろう。 ナボコフ「ロリータ」に登場するロリータの友人にしてニンフェットたるアナベルとも絡めてストーリーは展開される。 途中大江作品の原風景とも呼べる四国の逸話を織り交ぜながら、大江本人である作家、映画プロデューサーの木守、女優のサクラさんの三人が一つの映画を作るために奮闘する様は、彼ら登場人物が四十代の中年として描かれているにもかかわらず、一種青春小説のような爽やかさをも呈している。 一枚の写真(正確には映画のフィルム)からアナベル・リイの幻影が立ち現れるまでは。 だが「﨟たしアナベル・リイ 総毛立ちつ身まかりつ」というポーからそのまま取ったタイトルは、この本においては決して悲観的なものではない。 初期作品(それこそ、芽むしり仔撃ちのような)にある瑞々しく鋭角的な線は薄れ、「芸術家としての作家」から「文化人としての作家」へと姿を変えてはいるものの、展開の緻密さや救済に至る描き方などはその力をいや増し、小説に確かな手ごたえを与えている。 ただ、「芽むしり仔撃ち」「万延元年のフットボール」「ロリータ」など、頻繁に大した説明もなく書籍名や作家名が登場するため、楽しく読むためには多少の予備知識があると良いと思われる。 また「アナベル・リイ」についても、作中で引用されている日夏訳は一見ではなかなか難解な部分があるため、平易な英語である原文か阿部保訳をあらかじめ参照しておくと良いのではないだろうか。

Posted by

「水死」とは兄弟のような作品。切っても切れないような。大江健三郎作品はある程度の長さから立ち上がってくるものがあると感じるせいか、まだこの程度の長さ、中篇的な長さでは消化不良な部分もあって。しかし、最後にかけてたたみかけてくる感じは圧巻で、何故、そんな方向に行ってしまうのか、と。...

「水死」とは兄弟のような作品。切っても切れないような。大江健三郎作品はある程度の長さから立ち上がってくるものがあると感じるせいか、まだこの程度の長さ、中篇的な長さでは消化不良な部分もあって。しかし、最後にかけてたたみかけてくる感じは圧巻で、何故、そんな方向に行ってしまうのか、と。「光」の存在が唯一の光だったか。(10/5/5)

Posted by

- 1

- 2