愉悦の蒐集 の商品レビュー

それはヨーロッパで16~18世紀に作られた博物陳列室。 貴重、珍品、奇妙、膨大な、蒐集された品々を歴史と共に紹介。 プロローグ 第1章 遊べ!ヴンダーカンマー 第2章 宇宙の調和を求めて 第3章 術のある部屋 第4章 ヴンダーカンマー縦横無尽 第5章 バロックの部屋にて 第6章...

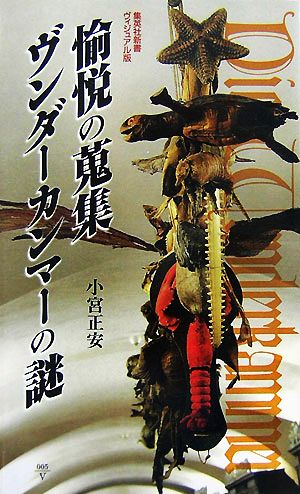

それはヨーロッパで16~18世紀に作られた博物陳列室。 貴重、珍品、奇妙、膨大な、蒐集された品々を歴史と共に紹介。 プロローグ 第1章 遊べ!ヴンダーカンマー 第2章 宇宙の調和を求めて 第3章 術のある部屋 第4章 ヴンダーカンマー縦横無尽 第5章 バロックの部屋にて 第6章 ヴンダーカンマーの黄昏 エピローグ カラー画像多数。参考文献有り。 現存する主なヴンダーカンマー関連施設の所在地。 15世紀イタリアに始まり、16~18世紀のヨーロッパで盛んに 造られた、ヴンダーカンマーは、博物館の元祖とも言われる。 今も残る場所、記録、蒐集品から、その姿を探る。 場所は城、宮殿。秘密扉や、秘密基地みたいな部屋も。 蒐集者は、王侯貴族の当時の覇者たち・・・世界の調和を夢想。 バロック期は強国の威信誇示のために。 後世は、世界初期の公共博物館のキルヒャー博物館の登場。 更に、学者や庶民にも蒐集者が登場し、蒐集室を満たしていく。 教会だって、カトリックもプロテスタントも蒐集する。 だが、混沌は整理整頓へ。そして前近代の遺物となる。 そして時は20世紀、シュルレアリストの再評価で、復権。 蒐集品は、混沌・・・奇妙な珍品、胡散臭い自然物や紛い物。 他民族、怪物、自動機械、自然と人工の融合、キメラ。 宇宙、世界、錬金術、魔術、数、音、四元素等の具現化。 人間盆栽は科学か?知か?悪趣味か? なんか凄いモノを見ちゃった感で、蒐集の奥深さというよりも 凄まじさと物欲がバリバリと迫ってくるような、部屋と蒐集品の 存在の強さ。集めることの情熱が過渡になって極めると、 かくも混沌に・・・でも、考えれば多様性の一面なのかも。 思えば、熱海の「まぼろし博覧会」は日本版ヴンダーカンマー なのかもしれない、と。

Posted by

寝られないので読んでいたら、朝になっていた。 珍品の部屋、ヴンダーカンマー。 そうか、もしかして、自分の目指しているのはこれなのかもしれないなと思った。

Posted by

新聞でヴンダーカンマーの記事を見てから ずっと読みたかった一冊。 一見すると気味が悪いコレクションなのだけど 権力の象徴であることが興味深かった。 ヴンダーカンマーを知ることで 西洋史が分かるのも面白い。 祖父母の家には規模こそ小さいけれど 同じように蒐集品だらけの部屋があった。...

新聞でヴンダーカンマーの記事を見てから ずっと読みたかった一冊。 一見すると気味が悪いコレクションなのだけど 権力の象徴であることが興味深かった。 ヴンダーカンマーを知ることで 西洋史が分かるのも面白い。 祖父母の家には規模こそ小さいけれど 同じように蒐集品だらけの部屋があった。 どこか懐かしさを感じたのかもしれない。 個人的には整理整頓させたくなってしまうのだが このように雑多に配置するのも面白いかもしれない。

Posted by

借りたもの。 博物館の前身であるヴンダーカンマー(驚異の部屋)のヨーロッパ史。 (最初は体系的ではないものの)秩序ある混沌とした世界は、世界――宇宙観――を具現化したものだ。 蒐集の情熱――珍しいものを自分のものにしたいという独占欲、他の人に見せて驚かせたい真理、そして知的好奇心...

借りたもの。 博物館の前身であるヴンダーカンマー(驚異の部屋)のヨーロッパ史。 (最初は体系的ではないものの)秩序ある混沌とした世界は、世界――宇宙観――を具現化したものだ。 蒐集の情熱――珍しいものを自分のものにしたいという独占欲、他の人に見せて驚かせたい真理、そして知的好奇心――は、ヨーロッパ王侯貴族の一種の自己表現だったようだ。 文庫本のためどれも小さいけれども、当時の雰囲気を伝える図版とコレクションの一部の写真、著者の踊るような文体から、その愉悦に酔う雰囲気が伝わってくる。 プロテスタントの台頭になると、ヴンダーカンマーのあの闇鍋じみた雰囲気が無くなり、収集物も少なくあっさりしてくる…… キャビネットに入れられるようになり、いよいよ博物館的、学術的にに分類されてゆく。 箱に3~4個ほどの物体が無造作に置かれるだけになってくると、まるでシュルレアリスムのオブジェのようだった。

Posted by

ヴンダーカンマーからみるヨーロッパ史、というところは面白いが、紹介される物品にあまり興味を持てなかった。写真のあるものより、文でだけ紹介されているものの方が面白そうで、やきもき。

Posted by

古本で購入。 15世紀のルネサンス期イタリアに生まれ、16世紀後半にドイツ語圏へと広がった王侯貴族のコレクションルーム、ヴンダーカンマー(不思議の部屋)。 本書ではその誕生と発展拡大、そして衰退と消滅に至る歴史をたどるとともに、その特徴や蒐集品の数々を紹介していく。 古代の彫...

古本で購入。 15世紀のルネサンス期イタリアに生まれ、16世紀後半にドイツ語圏へと広がった王侯貴族のコレクションルーム、ヴンダーカンマー(不思議の部屋)。 本書ではその誕生と発展拡大、そして衰退と消滅に至る歴史をたどるとともに、その特徴や蒐集品の数々を紹介していく。 古代の彫刻から遠い異国の文物、動物の剥製に精巧極まる機械、でっちあげの怪物ミイラや冗談グッズ… ヴンダーカンマーは一切知の空間にして宇宙の秩序の可視化を目論むものだ。 そこはまさに何でもあり、「集める」ことへの情熱と喜びに溢れた世界なのである。 自分の気に入ったモノやおもしろいと思ったモノをとにかく蒐集したい、人に見せて驚かせたいというのは、古今東西変わらないのだろう。 男は割と共感できるところかもしれない。 挿絵が豊富で見ているだけで楽しいのだが、中でもありし日のヴンダーカンマーの様子を描いた絵画がおもしろい。「変古珍」の蒐集物に満ちたその部屋の、いっそ心地いいまでの混沌による支配。 その印象は、わけのわからないモノが所狭しと置かれた古道具屋やあらゆるジャンルの本が積まれた古本屋で味わう、あのワクワク感に似ている。「古」の付くそうした店には、そこに置くものについての「何でもあり」や蒐集者(店主)による世界構築が許されているからだろうか。 前近代の遺物として破壊され忘却されてきたヴンダーカンマーは今、再評価の対象となっているという。修復・再現され公開されたり、本が出版されたり、展覧会が開催されたりしているとか。 日本でもヴンダーカンマーのコレクションを見る機会をつくってほしい。そのときはぜひ、架空生物ジェニー・ハニヴァーのミイラを持ってきてほしいものだ。

Posted by

権力と財力があると非日常に走って面白いもの探し出すんだなぁって思った。同時に、現代でもお金かけてはこものじゃなくもっと変なものつくったら面白いのにとも。

Posted by

16~18世紀のヨーロッパにおける 珍奇な蒐集品を集めた不思議な部屋ウンダーカンマーの 数々を紹介している。カラー。

Posted by

愉悦の蒐集、の一言がやはり最も似合う 世界、宇宙を一つの部屋に造り上げようとする人々の情熱が垣間見れる。何て悪趣味で崇高な好奇心だろう! 実際に迷宮からヴンダーカンマーを探し出したくなる一冊

Posted by

(推薦者コメント) ヴンダーカンマーは、日本語では「驚異の部屋」と呼ばれ、博物館の原型のような存在である。様々なものを蒐集するその部屋は、しばしば悪趣味であるが、欧州文化の一部分として確実に存在していた。楽しい部屋の世界への案内書。

Posted by

- 1

- 2