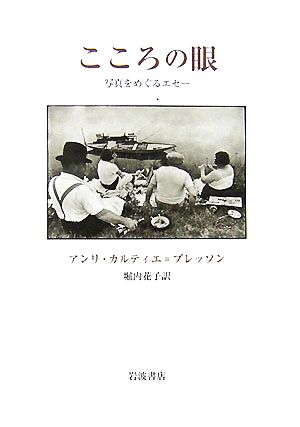

こころの眼 の商品レビュー

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

写真集ではなくエッセイでした。1時間もあれば読み終えるもその内容は濃い。特に写真については読みこなすのが難しい。水溜りをピョーンっと飛んだサン・ラザール駅裏の写真はどこからやってきたのか? その秘密の一端は……。 ①『スケッチブックとしてのカメラ』②『時と場所』③『写真家、そして友人』の3章からなるこの本。3章のジャン・ルノワールについて書かれたページが熱かった! もともとは映画監督志望だったというアンリ・カルティエ=ブレッソン、ジャン・ルノアール監督の映画『ピクニック』の第二助監督をやったとか。第一助監督はジャック・ベッケル、研修助監督はルキノ・ヴィスコンティ! 贅沢が過ぎる。 って写真について素通りするわけにはいかない。が、本格的なお話でほんとに難しい! 主題、被写体、構図、色、技術、決定的瞬間……。3度読み返してふと気づいた。これは般若心経だ! ただ読み返せばいいのだ! 《これまで一度として「写真そのもの」に情熱を傾けたことはない。私が愛するのは、自らをも忘れる一瞬のうちに、被写体がもたらす感動と形状の美しさを記録する写真の可能性だ。そこに現れたものが呼びおこす幾何学だ》

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

写真家の「こころの眼」とは、を知りたくて 手にとった。 写真を撮るということについて、きらめく言葉に あふれていた。 「写真を撮るとは、過ぎ去ろうとする現実を目の前に、持ち得る能力のすべてを結集し息を殺すこと。そのときこそ、イメージをとらえることが肉体と知性の大きな喜びとなる。」 という想いのもとに、つづられる 「情熱」について。 「構図」について。 根拠のない構図はなく、 「フォルム上の構図を厳格に築けなければ、被写体のアイデンティティのすべてを見ることはできない。」 ということ。 写真そのものに情熱を注ぐことはなくとも 「被写体がもたらす感動と形状の美しさを記録する写真の可能性だ。」ということ。 これらの言葉を背景に、アンリ・カルティエの作品を 見ると、またその一瞬の奇跡に心動かされる。 「私はそこにいた。これはそのとき私が、眼にしたままの命の営みだ」 その言葉が、静かに響くように、大きく包み込むように、作品をみるときの時間が豊かに、美しく、その世界を見せてくれる。

Posted by

仏教は宗教でも哲学でもない。自らの精神を抑制し調和に向かわせる。そして爛漫の心で他者にもそれを分け与える。 写真を撮るとは、頭と眼とこころが一本の同じ照準線上で狙いをつけることだ。

Posted by

瞬間の空間を切り取る魔術師のこころの眼を映し出す本書は、ものの見方を考えるヒントをふんだんに与えてくれる。もっと、そのこころの中身を見てみたくなるそんな内容の本。生きるうえでいろいろと参考になります。

Posted by

アンリ・カルティエ・ブレッソンは、ロバートキャパも所属した、フォトジャーナリスト集団であるマグナムフォトを結成した写真家。彼の写真に対する考え方を記したエッセイ。4年前に東京の国立近代美術館に、写真展観にいったなぁ。写真は詳しくないけど、絵画のようだと思った。目の前にある世界をど...

アンリ・カルティエ・ブレッソンは、ロバートキャパも所属した、フォトジャーナリスト集団であるマグナムフォトを結成した写真家。彼の写真に対する考え方を記したエッセイ。4年前に東京の国立近代美術館に、写真展観にいったなぁ。写真は詳しくないけど、絵画のようだと思った。目の前にある世界をどのように切り取るか、なんでもない日常の中にある、瞬間を絵画にして一瞬にして収める。その考え方に共鳴。エッセイを読んでいたら、写真も撮るけど絵も描く人であったことがわかり、絵画性も感じるのかと納得。エッセイであるため、少し予備知識があると読みやすいかも。 「世界は私たちを形成するが、私たちも世界に働きかけることができる。内と外、その二つの世界の間には均衡がなければならない。絶えず会話を重ねることでふたつはひとつの世界になる。そして、その一つになった世界こそが私たちが伝えるべきものなのだ。」 「写真とは私にとって、永続的な視覚の刺激の中に、ごく自然発生的に生じる瞬間と瞬間の永続性を捉える衝動だ。いっぽう絵は、私たちの意識がある瞬間にとらえたものを描くという過程で丹念に練り上げるように作品化する。写真は即時の動作だが、画は思索なのだ」

Posted by

『命あるからこそ、私たちは自身の内面を発見すると同時に、私たちをとりまく外の世界を見いだす。世界は私たちを形成するが、私たちも世界に働きかけることができる。内と外、そのふたつの世界の間には均衡がなければならない』-『決定的瞬間』 『カメラはものごとの「なぜ」に答えるのに適した道...

『命あるからこそ、私たちは自身の内面を発見すると同時に、私たちをとりまく外の世界を見いだす。世界は私たちを形成するが、私たちも世界に働きかけることができる。内と外、そのふたつの世界の間には均衡がなければならない』-『決定的瞬間』 『カメラはものごとの「なぜ」に答えるのに適した道具ではない。むしろその問いかけを喚起させるものだ』-『モスクワ』 その写真に出会った時に感じたものは衝撃だった。何かが頭の中を駆け抜けていった、というような衝撃。 しかも、その写真「サン・ラザール駅裏」が、偶然に撮られた写真ではなく、偶然を撮った写真であることを知った時、写真家に対する猛烈な嫉妬とその才能に対して見上げるような感覚を伴う畏怖を覚えた。この写真家に関しては、写真は写すものではなく圧倒的に撮るものであることを、その時知った。 一方で、カメラを道具と割り切り、ポートレートを中心に写真を撮り続けたこの写真家は、写真を撮るという行為に対してずっと引っ掛かっていた喉の小骨のようなものを取り除いてもくれたような気がした。写真を撮るという行為には、行為に対する敷居を上げるその技術的な部分が持つ要素に加えて、特にフィルム写真で撮る際に大きくなる祈りのような気持ち、最後の最後に委ねる心、というような部分があり、それが何となく割り切れないような思いに繋がっていたのだ。 解り易い部分でいえば、ピントや光はもちろんだけれど、両眼で見て捉えた世界はそのまま平面に投影される訳ではない。シャッターを切る前に単眼でフレームを覗いてはいるけれど、写真を撮りたいと思ったものは想像し切れない形で単眼の平面の中へ変換される。しかしアンリ・カルティエ=ブレッソンの写真を観ていたら、それらを全て計算し尽くさなくとも、委ねてしまってよいのだという思いが湧いてきたのだ。 委ねる、という言葉で自分が言いたいことの中には、目では捉えきれていないけれども何故か自分がそこへレンズを向けたいと思ったものが映っていて欲しいという願いもある。写真家の言葉を辿っていたら、そこに似たような心持ちがやはりあるように思った。そんなことを言うのは我田引水が過ぎるかも知れない。しかし、作為的な写真を撮らないアンリ・カルティエ=ブレッソンは、一方で瞬間にこだわり、必然的に全てをコントロールすることを明け渡す。 この写真家の持つ世界観もまた、自分には受け入れ易い。例えば、この人が写真を撮ることによって外の世界に働きかけると言っても、何かを意図的に変えてしまうことを許容する訳ではないだろうとも思う。水たまりの上を誰かに跳んでもらうのではなく、其処で何かが起こるのを待つ。そんな風な感受性の開き方に世界が応える。例えばそれは柴崎智香が文章で成すことにも似ているように思う。何気ない情景描写が心情を写し取り、描写されている筈の風景がこちら側に語りかけてくるような感覚が生まれる。それは内と外の均衡とも言えるけれど、別な感覚では物や人が持つ輪郭がぼやけるというような感覚を伴う世界観でもある。 アンリ・カルティエ=ブレッソンの写真には、その輪郭の滲んだような趣きが確かにあるように思う。その輪郭を不確定にした絵は開かれたテキストと同じような機能を持つだろう。写真が「何故」をに答えるものではないという言葉には、写真を観る時にも、そんな内と外の遣り取りが、そして均衡が必要だという意味も含まれるだろう。そこに何を見いだすか、つまり入力値として投げ込むかは、観る者次第なのだ。 偶然を呼び込む為に、世界が自分に何かを語ってくれるのを聞くために、外に向かって内面を開いておきたい、そういう気持ちにさせてくれる一冊。ああ、シャッターを押したい。

Posted by

美しく優れた小品に対する形容として使われる「珠玉の」という喩えは、現代においては、甚だ旗色の悪い言葉だ。「癒しのクラシック」だとか「アダージョ・ベスト20」だとか、そういう凡俗のプチブル向け商品にぴったりの用語に落ちぶれてしまっている。 だが、言葉の最も適切な意味において「...

美しく優れた小品に対する形容として使われる「珠玉の」という喩えは、現代においては、甚だ旗色の悪い言葉だ。「癒しのクラシック」だとか「アダージョ・ベスト20」だとか、そういう凡俗のプチブル向け商品にぴったりの用語に落ちぶれてしまっている。 だが、言葉の最も適切な意味において「珠玉の」という形容を冠したくなる一冊の本が、このたび翻訳刊行された。アンリ・カルティエ=ブレッソンの『こころの眼 写真をめぐるエセー』(岩波書店)は、もうすでに僕の手元から離れて久しい2冊の優れた書物、『明るい部屋』と『シネマトグラフ覚書』の中間地帯に立てかけておきたくなる本である。 カルティエ=ブレッソンが写真家としてだけでなく、著述家としても卓抜した存在であり続けたことは、断片的なテクストの集まりでしかない本書によってもじゅうぶん明らかなのだが、殊に本書の中に収められた、ジャン・ルノワールについての思い出を綴ったあまりにも素晴らしい文章(カルティエ=ブレッソンは、『人生はわれらのもの』『ピクニック』の2本で助監督についた)によって明らかとなるのは、僕が思うに、カルティエ=ブレッソン(1908年生まれ)が、トリュフォー、リヴェットらにとって、「偉大な父」ルノワール(1894年生まれ)と自分たちヌーヴェルヴァーグの間隙を埋めてくれる「偉大な叔父」の範疇に属する人々、つまり、ジャン・ヴィゴ(1905)、ジャック・ベッケル(1906)、ジョルジュ・フランジュ(1912)らと同列に位置づけることが、その年齢においても、その業績においても、またもちろんその精神においても、可能だという点なのである。

Posted by

マグナム・フォト創設者のひとり、世界的に有名な写真家、アンリ・カルティエ=ブレッソンのエッセイです。写真のこと、旅先のこと、友人に向けられた言葉などが綴られています。 彼の写真に対する姿勢、一瞬を愛する情熱は文章にも滲み、簡潔に心を打ちます。大切な友人に向けた詩篇にも思える一節...

マグナム・フォト創設者のひとり、世界的に有名な写真家、アンリ・カルティエ=ブレッソンのエッセイです。写真のこと、旅先のこと、友人に向けられた言葉などが綴られています。 彼の写真に対する姿勢、一瞬を愛する情熱は文章にも滲み、簡潔に心を打ちます。大切な友人に向けた詩篇にも思える一節一節に、人間に対する深い敬愛の念を感じる事ができます。彼が如何に誠実に人と、事象と、真実と向き合ったのか。彼のこころの眼は、カメラが印画紙に焼き付けたそれ以上に、真摯に曇りなく人々の一片の真実・決定的瞬間を刻んでいるのでしょう。 写真とはまた別の角度から、アンリ・カルティエ=ブレッソンという生き方にふれる事のできる一冊です。 ↑っていう軽い書評めいたのを昔の職場で書きました。 一生懸命書いたから転載。 それにしたって必死で背伸びしてる感ただよう。青いです(笑)がんばってたんだよう。 そんな事情抜きに、この本は素晴らしいです。 また読み返そうかな。

Posted by

アンリ・カルティエ=ブレッソンの写真精神に憧れる。 スケッチブックというカメラで私もシャッターを押してみたい。

Posted by

意外とあっさり ブレッソンが自身の写真に対する姿勢、その哲学を書いた前半と、 撮影場所や友人たちについて書いた後半。 どちらにも共通して、ブレッソンのシンプルだがするどい考察が印象的。 誰だったか何だったか忘れたけど、 ブレッソンの写真を言葉で描写できたらたいしたもんだ、 み...

意外とあっさり ブレッソンが自身の写真に対する姿勢、その哲学を書いた前半と、 撮影場所や友人たちについて書いた後半。 どちらにも共通して、ブレッソンのシンプルだがするどい考察が印象的。 誰だったか何だったか忘れたけど、 ブレッソンの写真を言葉で描写できたらたいしたもんだ、 みたいな話を読んだことがある。 当たり前かもしれんけど、当人の語り口が一番納得がいくね。 構図についての項目が面白かった。 決定的瞬間が如何に訪れるか。如何にそれを逃さないか。 そして彼の撮る写真とは一体なにか。 あるところでは大道もこれに通じるところがあると思う。 以下、抜粋。 「私たちは絶えず構図を頭に描いている必要がある。 けれどシャッターを切るときの構図は直感だ。 なぜなら私たちの相手は、関係性を絶えず揺り動かし、消滅する瞬間なのだから。 黄金分割を探り当てる唯一のコンパスは写真家の眼だ。 当然のことながら写真は、現像しプリントしなければ分析も図解もできない。 写真はあくまでも考察の手だてでしかないのだ。」

Posted by

- 1

- 2