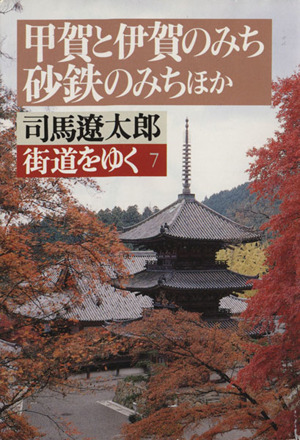

街道をゆく(7) の商品レビュー

地域の成り立ちを農業や漁業、製鉄などの産業と絡めて紐解く視点により、ブラタモリに通じる楽しみ方ができました。

Posted by

★3.5。 いやいや、鉄を材料にした特に古代の妄想が凄い。これが才人の発想なんですなぁ。そして古代の世界の狭さに改めて驚き。寧ろ今の方が心理的に距離がある気さえします。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

1979年刊(週刊朝日初出1973~74年)。 週刊誌連載の紀行文・歴史エッセイの第7巻。 ①伊賀・甲賀、②飛鳥、③淡路島、④中国山地を叙述する その中でも、製鉄関連の④が断然面白い。勿論、現在では古い議論の可能性はあるが、半島に比し、列島は温暖湿潤な気候に由来する森林資源の富裕さのため、それが枯渇せず、たたら製鉄を長期にわたり維持し得た。 これが列島全体の鉄器の広範な普及を進め、これに由来する農業生産力向上が商品経済のレベルを上げた。 この違いが顕著に表れたのが中世~近世(ひいては近代)である、というのが印象に残る。そういう意味で、鉄の列島史、鉄の半島史、鉄の大陸史に注意喚起してくれた一書だ。

Posted by

島根に旅行に行くのに「砂鉄のみち」の部分を途中まで読んだ。弥生時代に入る頃、島根(安来)は鉄の製造が可能な地域として、豪族が力を持っていたであろうと推測される場所。豊富な森林を持つ日本で、鉄の製造が日本で貧富の差を生み出したという説明は腹落ちした。司馬史観、ちょっとずつ吸収してい...

島根に旅行に行くのに「砂鉄のみち」の部分を途中まで読んだ。弥生時代に入る頃、島根(安来)は鉄の製造が可能な地域として、豪族が力を持っていたであろうと推測される場所。豊富な森林を持つ日本で、鉄の製造が日本で貧富の差を生み出したという説明は腹落ちした。司馬史観、ちょっとずつ吸収していこう。

Posted by

国家とは宗教団体と同じ神秘性と呪術性をもっている。宗教団体は近代、それらを薄味にしているが国家は逆に濃くしている(参照P100~) また、国家の成立ちに稲作は欠くことはできないし、更に農耕を効率よくするための鉄器伝来は重要な意味をもつ。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

明石は漁師の街であることをあらためて知った。瀬戸内の良い漁場を持ち、一匹狼の漁師達。今でもその面影はあるのだろうか。 魚の棚は、そこそこ賑わっているから、多少は残っているのかもしれない。

Posted by

出雲の砂鉄文化と神話に絡みに興味があったので 読んだけど、淡路の話の方がおもろかった。。 漁師の話とか明石のたこの話とか。

Posted by

一番興味深く読めたのは、「明石海峡と淡路みち」。昔よく淡路にフェリーで渡った明石海峡の、私が行ったより昔の風景だ。明石海峡大橋ができた今とは風景はまったく変わったが、この漁師さんたちの生活はどんな感じなんだろう。 「砂鉄のみち」は、中国山地を転々と移動している。私は以前出雲大社ま...

一番興味深く読めたのは、「明石海峡と淡路みち」。昔よく淡路にフェリーで渡った明石海峡の、私が行ったより昔の風景だ。明石海峡大橋ができた今とは風景はまったく変わったが、この漁師さんたちの生活はどんな感じなんだろう。 「砂鉄のみち」は、中国山地を転々と移動している。私は以前出雲大社まで車で出かけたことがあるが、目的地以外は通過地点としかとらえてなかった。この本を読んでからなら、また違ったように見えたんだろうなと反省。

Posted by

- 1