表徴の帝国 の商品レビュー

友人に勧められて。 エッセイテイストでまとめられており、バルトらしからぬ読み易さ。象徴、メタファーというものから言語を解放していく試み。

Posted by

読了 ちょっと僕には難しかったかな それでも、 「土俵のうえの立ち会いは、電光の一瞬で終わる。危機も、ドラマも、疲労困憊も、ない。ひと言でいうと、スポーツがない」 「物質の一切の入魂の背後に隠れている概念、つまるところは魂という概念を、文楽が追放する」 「文楽にあっては、糸がな...

読了 ちょっと僕には難しかったかな それでも、 「土俵のうえの立ち会いは、電光の一瞬で終わる。危機も、ドラマも、疲労困憊も、ない。ひと言でいうと、スポーツがない」 「物質の一切の入魂の背後に隠れている概念、つまるところは魂という概念を、文楽が追放する」 「文楽にあっては、糸がない。したがって、暗喩がなく、神がない。」 「いったいどれほどの数の俳句があることであろうか。ところが、それらの俳句は、一つ残らず同じことをいっている」 「表意文字の記号をご覧になっていただきたい。表徴の類型を決定するものは、書き記すのに要される動作の数と順序なのである」 このあたりはさすがに痺れた 暴力の正体、は、まさに今の脱原発とかのデモの実際を言い当ててるし、散々苦労してよくわからねーなーと思いながら読んだ最後に、素晴らしい一言が添えてある。 「つかまるところは、なにもありはしない」 これが見事すぎる 中心がない、よりも、こっちのが良いよ

Posted by

『表徴の帝国』(ロラン・バルト)読了。日本論というより、日本を借りた記号論っぽく、内容がどれ程汲み取れたか?ただ欠落・偏向した視点から語られる言葉は、不思議と引き込まれるし、本人も「筋のない小説(ロマン)」と言い切ってるわけだから。写真のキャプションがどれも秀逸だった。

Posted by

日本という素材を用いてフランス人、ロラン・バルトが表現体(エクリチュール)について話す本。日本ついて話したわけではなく表現体について話すために日本を用いているので日本論ではない。ないが、日本人として、ロラン・バルトという異国の人に日本の風俗や言語がどのように写っているのかは興味深...

日本という素材を用いてフランス人、ロラン・バルトが表現体(エクリチュール)について話す本。日本ついて話したわけではなく表現体について話すために日本を用いているので日本論ではない。ないが、日本人として、ロラン・バルトという異国の人に日本の風俗や言語がどのように写っているのかは興味深かったし、俳句について書かれてあるところにはフランス語訳の訳し直しが載っているところなんか面白かった。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

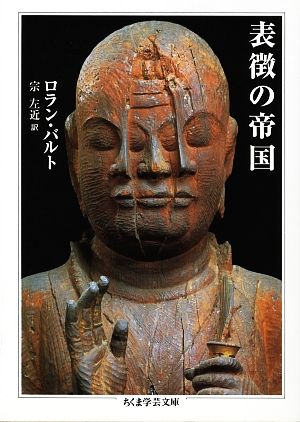

[ 内容 ] 「これはエクリチュールについての本である。日本を使って、わたしが関心を抱くエクリチュールの問題について書いた。日本はわたしに詩的素材を与えてくれたので、それを用いて、表徴についてのわたしの思想を展開したのである」。 天ぷら、庭、歌舞伎の女形からパチンコ、学生運動にいたるまで…遠いガラバーニュの国“日本”のさまざまに感嘆しつつも、それらの常識を“零度”に解体、象徴、関係、認識のためのテキストとして読み解き、表現体(エクリチュール)と表徴(シーニュ)についての独自の哲学をあざやかに展開させる。 [ 目次 ] かなた 見知らぬ言葉 沈黙の言語 水と破片 箸 中心のない食物 すきま パチンコ 中心‐都市 空虚の中心 所番地なし〔ほか〕 [ 問題提起 ] [ 結論 ] [ コメント ] [ 読了した日 ]

Posted by

箸のくだりだけでも面白い。自分にない視点に驚く。あまりにも日常でそういう見方ができなかったか、そもそもの教養の問題か。

Posted by

日本好きのバルトが思索する日本論。なるほどー、と感心する日本人。宗左近さんの訳は秀逸すぎるので、注意して。

Posted by

まるでみじん切りのように、表徴の帝国の住人[つまり日本の人びと]の行為が徹底的に分節され、それらを舐め回すように分析が施されていて、少し異様にさえ感じる箇所もあるけれども、これがこの人のフェティシズムなのだなと思った。 でも、ときどきトレース(書写)したくなる部分もある。たとえ...

まるでみじん切りのように、表徴の帝国の住人[つまり日本の人びと]の行為が徹底的に分節され、それらを舐め回すように分析が施されていて、少し異様にさえ感じる箇所もあるけれども、これがこの人のフェティシズムなのだなと思った。 でも、ときどきトレース(書写)したくなる部分もある。たとえば、日本の天ぷらについて述べた「すきま」と題された節の冒頭など。 料理人が生きたうなぎをつかまえて、頭に長い錐を刺し、胴をさき、肉をはぎとる。このすみやかで(血なまぐさいというよりも)なまなましい小さな残虐の情景は、やがて《レース細工》となって終る。ザルツブルグの小枝さながらに、天ぷらとなって結晶したうなぎ(または、野菜やエビの断片)は、空虚の小さな塊、すきまの集合体、となってしまう。料理はここで一つの逆説的な夢、純粋にすきまからだけでできている事物という逆説的な夢を、具現するものとなる。この料理の空虚は(しばしば天ぷらは、空気でできた糸毬といわんばかりの球となっている)人間がそれを食べて栄養とするためにつくられているものであるだけに、いっそう挑発的な夢なのだが……。(p 41) 実際にこんな表現が口をついて出てくる人に出合ったら、なんて理屈っぽい人なんだと思うかもしれないが、自国の文化について言及されるときに限っては、これくらい緻密に描写されない場合は文化について振り返りもしないし、その特異性について改めて考えることもないかもしれないと思い、ちょっと感心した。

Posted by

ロラン・バルトの流れるような文章は、読んでいて心地いいものの、言葉のリズムの方ばかりに気を取られて、彼が語る内容にはなかなか辿りつけずにいます。 この作品も、今まで全編読んだことがなく、そのために理解しづらかったのかもしれないと考えて、今回読了しました。 読み終えてわかったのは、...

ロラン・バルトの流れるような文章は、読んでいて心地いいものの、言葉のリズムの方ばかりに気を取られて、彼が語る内容にはなかなか辿りつけずにいます。 この作品も、今まで全編読んだことがなく、そのために理解しづらかったのかもしれないと考えて、今回読了しました。 読み終えてわかったのは、通して読んでも、やはり難しいということでした。 表徴という日本語訳が難解で、原題の「L'Empire des signes」の方がすんなり頭に入ります。 彼独自の視点から語られる、日本文化論。 このタイトルだけでは、日本のこととはわかりません。 本人が日本語がわからないため、全てが意味あるものとしてとらえられず、記号として存在する、という感覚なのではないかと思いますが、それだと彼が理解しない多言語の国はすべて表徴下にあることになります。 日本だけと限定するところに、更に踏み込んだ文化考察力が見て取れます。 さまざまな日本文化が紹介されます。歌舞伎の女形は、よっぽど彼の目に不思議な存在として映った模様。 性別を変え、年齢を変え、さまざまな本来の意味を封じる点が印象的だったようです。 文楽にも言及していました。天ぷらのくだりでは「ザルツブルグの小枝さながらに、天ぷらとなって結晶したうなぎ」と表現しており、斬新。 スタンダールの結晶作用を天ぷらに見たてた点が西洋的です。 天ぷらはポルトガルのキリスト教徒による四旬節中の肉断ち「テンポーラ」の料理に由来するというエピソードが、意外でした。 日本文化に深い興味と関心を持ち、わからないなりにその本質をとらえようとする彼の観察眼がうかがえます。 我々の一重瞼にまで言及は及んでいました。 西欧的視点のままで、決して日本文化に迎合せず、あくまで異文化として、そのインパクトを西洋に伝えようとする彼の姿勢は、全編を通じて一貫しています。 過剰包装についても語られていました。まさか包装紙で、シニフィアン・シニフィエが語られるとは思いませんでした。 彼の手にかかれば、全ての現象はシニフィアン・シニフィエで表現でき、だからこそ、その範疇から外れる事象の多い日本が珍しい国に思えたようです。 日本人としては(この国のどこが表徴国家なんだろう?)と思いますが、明確に言葉にしなくても、あうんの呼吸で通じるところが多いこの国は、きちんと主張しないと伝わらない国の人々にとって、意味を持たない国と見做されるのかもしれないと思います。 意味を持たない国というよりむしろ、必要としない国と説明される方が、妥当かもしれません。 教会や市役所を中心に町が広がる西洋とは違い、日本は駅を中心に町が広がっていることを指摘しています。 また、大都会東京の中心は皇居で、人々の生活からは切り離された空虚な空間だと述べています。 それも、表徴国だという理由になるとのこと。 エッセイ調に語られてはいるものの、本人いわく「ストーリーのない小説」だそうです。 タイトルの意味はそれ以上語られないため、曖昧なままに表徴国として定義づけされた日本が、作中で紹介されます。 西洋にとって日本は謎めいており、そのミステリアスな点を彼流に表現したもの。 ただ、この本を読んだ西洋人は、ますます日本は謎だらけの国だという印象を持つような気がします。 あくまでもベースは印象論なので、詳しい調査に根ざした内容ではありません。 ただ、哲学的な文章のため、どうしても難しい内容としてとらえてしまいがち。 自分の写真が日本の新聞に掲載された時、目は細長く、瞳は黒くされ、たちまちにして日本人化されたと書かれていました。 そんな手の込んだ加工をする必要はないと思うので、これも個人的感想にすぎないと思います。 あわせて、丹波哲郎の写真も掲載され、西洋風と書かれていましたが、それはもともとの顔つきが彫が深いからでしょう。 京都の竜安寺には、大勢の外国人が黙って石庭を眺めており、(日本人にとっても理解が難しいこの光景を、彼らはどうとらえているんだろう)と気になっていましたが、やはりバルトのように、言葉の領域を越えた無と、一切の意味を持たない表現体(エクリチュール)の具現を感じているのかもしれないと、この本の読了後に思いました。

Posted by

フランス人の思想家による日本の精神描写が主な内容の著作である。非常に哲学的なので、ストンときそうでこない難しい作品でもある。 よく、西洋と日本の文化の対比として出てくるのは、主張する文化と流転する文化だと個人的に思う。本著ではそれを「象徴」と「表徴」という2つの言葉の対比として...

フランス人の思想家による日本の精神描写が主な内容の著作である。非常に哲学的なので、ストンときそうでこない難しい作品でもある。 よく、西洋と日本の文化の対比として出てくるのは、主張する文化と流転する文化だと個人的に思う。本著ではそれを「象徴」と「表徴」という2つの言葉の対比として書かれている。ここでの「徴」という言葉は簡単にすると「シンボル」である。西洋では神でも、人間でも、「シンボル」化することで絶対的な位置を占めるが、日本では様々な事柄の中に「シンボル」が表れるだけなのである。これは淑やかにも見えるが、文化に根付くという意味では個人ではなく、世間という世界の中での主張でもあり、集団社会を形成する日本らしい文化の捉え方だと思う。 しかし、こういう視点は西洋人でもフランス人である著者でしか感じられないだろう。日本だけでなく、フランス文化の奥深さも感じる良書である。

Posted by