紫禁城の栄光 の商品レビュー

p.26 「それは北京から張家口をで(出)、まっすぐゴビ砂漠を……」 「セレンゲ川をくだってバイカル湖にで(出)、アンガラ川を……」 p.283 「なお藩部の事務を総轄する役所として、北京の中央政府に理藩院がおかれた。」 → あたかも乾隆帝の時代に置かれたみたいに書いてあるが、...

p.26 「それは北京から張家口をで(出)、まっすぐゴビ砂漠を……」 「セレンゲ川をくだってバイカル湖にで(出)、アンガラ川を……」 p.283 「なお藩部の事務を総轄する役所として、北京の中央政府に理藩院がおかれた。」 → あたかも乾隆帝の時代に置かれたみたいに書いてあるが、理藩院が置かれたのは順治帝かヌルハチのときだった気がする。

Posted by

元の終わりから明へ、そして清へ。豊臣秀吉が攻めようとした明はどのような国で、どのような状態だったのかなど分かって面白い。清初に辮髪を強いられ死をもって抵抗し、清末には禁止されて戸惑う人が多くいたなんて、時の流れの無常さを感じる。

Posted by

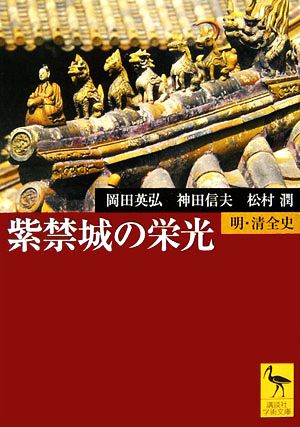

[ 内容 ] 偉容を誇る中華皇帝の王城=紫禁城は、モンゴル人が建設し、満洲人が遺したものである。 遊牧帝国と農耕帝国の合体が生み出した巨大な多民族国家・中国。 漢人たちが漢文化を育んだ二大河の流域「シナ」は、満洲・モンゴル・チベット・新疆の周辺をどのように統一したのか? 十四世紀...

[ 内容 ] 偉容を誇る中華皇帝の王城=紫禁城は、モンゴル人が建設し、満洲人が遺したものである。 遊牧帝国と農耕帝国の合体が生み出した巨大な多民族国家・中国。 漢人たちが漢文化を育んだ二大河の流域「シナ」は、満洲・モンゴル・チベット・新疆の周辺をどのように統一したのか? 十四世紀後半の元の北帰と明の興起から、清の落日が始まる十九世紀初頭まで、アジア激動の四五〇年を描く。 [ 目次 ] 中国とシナ 乞食から皇帝へ 北京の紫禁城 元朝はほろびず 大ハーンと大ラマ 日本国王 大元伝国の璽 北京の四十日 国姓爺合戦 康煕大帝 草原の英雄 ポタラの宮殿 大義覚迷録 十全老人 揚州の画舫 紫禁城の夕陽 [ 問題提起 ] [ 結論 ] [ コメント ] [ 読了した日 ]

Posted by

古本で購入。 副題に「明・清全史」とあるとおり、元の分解後の明による統一から清に衰退の兆しが現れる19世紀初頭までを概説する。 本書の特徴は、まえがきにもあるが、黄河・長江流域を中心とした「シナ」と満洲・モンゴル・チベット・新彊をも包含する「中国」を明確に分けていること。 その...

古本で購入。 副題に「明・清全史」とあるとおり、元の分解後の明による統一から清に衰退の兆しが現れる19世紀初頭までを概説する。 本書の特徴は、まえがきにもあるが、黄河・長江流域を中心とした「シナ」と満洲・モンゴル・チベット・新彊をも包含する「中国」を明確に分けていること。 その前提に立って、明清時代の歴史を「シナから中国へ」の歴史とする。 シナにおける南北の関係、つまりほとんど常に北シナが南シナに対して政治的優位を保ち支配してきたことについての考察がおもしろい。 北シナではモンゴル高原の遊牧民族と平野部の農耕民族との間に貿易があり、市が開かれていた。 定期的だった市が常設の市場になり、その周囲に集落が発達し始めることで、高原と平野部の境に古代都市が発生する。 ここに遊牧民によって持ち込まれた物資のうち、政治上最も重要な意義があったのが馬である。 馬を得た辺境の古代都市は都市国家へと成長し、その中から殷・周・秦などの王朝が出て、周辺の農耕地帯を支配下に入れる。 こうして北シナには南シナより早く統一国家が現れた。 南シナには辺境がなく、都市が育たず、馬が手に入らないために、北シナの軍事力に対抗する術がなかったのだという。 交易ルートなど北にアドバンテージがあったのは確かだと思うが、馬の持つ歴史的意義には驚かされる。 人類の歴史にこれほど影響を与えた動物も、なかなかいないだろう。 この他、モンゴル・チベットに多くのページを割いているのも特徴。 特にチベットについてはなかなか知る機会がないので興味深い。 原書が40年も前に刊行されたとはとても思えない良書。 予備知識は要るが、読み物としてもおもしろい。オススメ。

Posted by

タイトルに「紫禁城」が入っているので、北京にある正面に天安門が聳える「紫禁城」について詳細が記されているものと期待して購入したら、だいぶ趣が違った。 サブタイトルにもあるように、「明・清全史」であり、しかもかなり詳細に各王朝の成立過程から性格、滅亡まで書かれているのだ。筆者...

タイトルに「紫禁城」が入っているので、北京にある正面に天安門が聳える「紫禁城」について詳細が記されているものと期待して購入したら、だいぶ趣が違った。 サブタイトルにもあるように、「明・清全史」であり、しかもかなり詳細に各王朝の成立過程から性格、滅亡まで書かれているのだ。筆者は明・清の歴史を「シナから中国へ」の歴史であると言っている。 他民族国家である中国を、概念的な区分として、 チベット・新疆・モンゴル・満洲・北シナ・南シナ に分け、明朝は北シナ、南シナの国、清朝はこれらの地域すべてを包括的に取り込んで、現在の中国とほぼ同じような領域に勢力を拡大した王朝であるとしている。 多くの地図や図表、また各王朝の系図をふんだんに駆使しながら、王朝内部の権力闘争を臨場感豊かに描写している。 年表が少々見づらかったのが残念だが、文庫版の付録としたらこんなものだろうか。 初めて知ることがたくさんあり、勉強させられた。さすが「学術文庫」である。

Posted by

元末民初から清末期までを簡潔に書かれています。 読みやすく必要なエピソードも漏らさず載っているので歴史好きなら興味深く読めるはず。 シナと中国という考えかたは非常に面白かった。 こういう学術書でこれだけ面白い本はそうないね。

Posted by

- 1