青い花 の商品レビュー

「青い花」を捜し求め…

「青い花」を捜し求め遍歴する詩人ハインリヒの物語。断筆なのが残念だが、未完成でも十分読み応えがある。

文庫OFF

夢と現実が溶け合う不思議な物語の中で、一人の青年が「青い花」を探し求める——。ノヴァーリスの『青い花』は、そんな一見シンプルな探求の物語として始まります。 しかし、この小説が秘めているものは、おとぎ話のような表層をはるかに超えた、深遠な精神の冒険です。 物語は、主人公ハインリ...

夢と現実が溶け合う不思議な物語の中で、一人の青年が「青い花」を探し求める——。ノヴァーリスの『青い花』は、そんな一見シンプルな探求の物語として始まります。 しかし、この小説が秘めているものは、おとぎ話のような表層をはるかに超えた、深遠な精神の冒険です。 物語は、主人公ハインリヒが見た不思議な夢から始まります。青い花の夢。この花は何を意味するのか、どこにあるのか、それすらも定かではありません。ただ、この神秘的な花への憧れが、彼を旅へと駆り立てていきます。 そして、その旅は単なる地理的な移動ではなく、詩と科学、歴史と神話、愛と死が交錯する精神的な遍歴となっていきます。 本作の特異な魅力は、その独特な物語構造にあります。 現実の旅の物語の中に、突如として中世の物語が入れ子状に挿入され、さらにその中に寓話や詩が織り込まれていく。この複雑な入れ子構造は、一見すると混沌としているように見えますが、実はある種の音楽的な構成を持っています。 まるで、バッハのフーガのように、異なるテーマが絡み合いながら、より大きな調和を生み出しているのです。 ノヴァーリスの筆致の特徴は、その詩的な言語使用にあります。 彼は散文でありながら、ほとんど詩に近い密度で言葉を紡ぎます。たとえば、「青い花」という中心的なモチーフは、具体的な花であると同時に、到達不可能な理想、純粋な詩的なるもの、永遠の女性的なるものなど、複数の象徴的な意味を帯びていきます。この多義性こそが、作品に尽きることのない解釈の可能性を与えているのです。 本作が未完のまま終わっているという事実も、逆説的にこの物語の本質を物語っているように思えます。 なぜなら、「青い花」への探求とは、そもそも終わりのない旅ではないでしょうか。それは詩人の魂が永遠に求め続ける理想であり、完成した瞬間にその魔力を失ってしまうような類の憧れなのかもしれません。 現代の読者にとって、この18世紀末に書かれた小説が持つ意味とは何でしょうか。 それは、おそらく、合理的な理解を超えた「何か」への憧れを描いた、最も美しい物語の一つだということでしょう。 科学技術が進歩し、世界の神秘が次々と解明されていく現代において、なお人間の心の中に残る「説明できない憧れ」の存在を、この物語は静かに語りかけてきます。 AIやビッグデータの時代に、あえてこの古い物語を読む意味。それは、人間の精神が持つ「理解不能なもの」への憧れを、もう一度見つめ直すためかもしれません。論理では説明できない美しさ、言葉にならない感動、そういったものへの感受性を、この物語は優しく呼び覚ましてくれるのです。 『青い花』は、読む人の心の中に、永遠に咲き続ける一輪の花を植えつける、そんな稀有な力を持った作品なのです。

Posted by

美しい。 未完だったことは知らずに読んでいた。 第二部は難解で今の自分には分からなかった。詩が身近にないからか。 またしばらくしたら読もう。 とにかく美しいこと。 指輪物語のアラン・リーに絵を描いてもらいたい

Posted by

こういう文学が時代とともに色あせることがないのは、鉱物の美しさがどの時代でも変わらないからかもしれないなー。

Posted by

ロマン主義の聖書、その魂の始祖といってもいいんじゃないかな。その原点がどこにあるかはわからないけど、ここにひとつの起点があるのは確かだと思う。また何度でも読み返そうと思う。

Posted by

詩的な表現が多く、読んでいて心が洗われる本だと思う。 私は詩を書いたり、読んだり、理解したりするセンスが皆無であるため、本当の良さを感じられなかったと思う。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

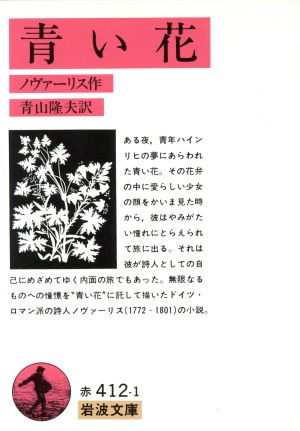

[ 内容 ] ある夜、青年ハインリヒの夢にあらわれた青い花。 その花弁の中に愛らしい少女の顔をかいま見た時から、彼はやみがたい憧れにとらえられて旅に出る。 それは彼が詩人としての自己にめざめてゆく内面の旅でもあった。 無限なるものへの憧憬を〈青い花〉に託して描いたドイツ・ロマン派の詩人ノヴァーリス(1772―1802)の小説。 [ 目次 ] [ 問題提起 ] [ 結論 ] [ コメント ] [ 読了した日 ]

Posted by

ドイツ・ロマン主義を代表する傑作小説。 夢で見た青い花を求める詩人ハインリヒの不思議な物語。美しく幻想的な文章がとても素晴らしく、とてもロマンチックな小説です。 人間は「青」を追い求めてしまう。「青」の持つ不思議な魅力を感じることができます。

Posted by

夢の中で少女の顔をもつ青い花を見た詩人志望の青年ハインリッヒ。祖父との顔合わせのため母の故郷へ向かう旅の途中、商人が語り聞かせる童話、聖戦の勇ましい記憶、東方の女が語る身の上話、老鉱夫と岩穴に住む隠者の一代記などに心奪われ、ハインリッヒに詩情が養われていく。母の故郷アウグスブルク...

夢の中で少女の顔をもつ青い花を見た詩人志望の青年ハインリッヒ。祖父との顔合わせのため母の故郷へ向かう旅の途中、商人が語り聞かせる童話、聖戦の勇ましい記憶、東方の女が語る身の上話、老鉱夫と岩穴に住む隠者の一代記などに心奪われ、ハインリッヒに詩情が養われていく。母の故郷アウグスブルクに着くと祖父の屋敷は宴の最中。そこに招かれていた詩人クリングスオールの娘マティルデと一目で惹かれ合う。二人のためにクリングスオールは長い童話を語り始める。鉱物的精神を描いたメルヘン。 全体のテーマは詩の有用性、世界に対する有効性だと思う。世の常としてなにかの有用性を訴えなければならない状況になっているということはその力が衰えはじめているということであり、作中でも昔は大きく影響しあった詩と自然界の相互関係が今は絶たれてしまったと商人たちが嘆いている。 商人をはじめとして、ハインリッヒと行きあう人びとはみな夢見心地な昔語りをするが、二十歳にしてはじめて故郷をでたハインリッヒにはそれが彼の〈世界〉を形作る。そんなハインリッヒが隠者の元で読めない文字で書かれた本の挿絵に自分の姿を見つけるところはドキドキした。ハインリッヒの名はドイツの中世物語からとられていて、彼はその詩人の運命を象徴的になぞっていると思われるので、この本はきっとその中世物語を書いたものだったのだろう。もしハインリッヒがふたたび転生したら、未来のハインリッヒは過去の自分の物語としてこの『青い花』を読むことになり、ここに書かれた〈世界〉はその入れ子の中に収まる。中島敦の「木乃伊」のような構造だ。そう考えるとこの物語全体を夢のように感じさせる現実感のなさは必然なのだろう。ノヴァーリスは詩の力を生き返らせるために、詩によって組み上げられた〈世界〉を作り出してしまったのだ。 アウグスブルク到着後の恋愛パートは正直単調だけど、マティルデより先にその父のクリングスオールに惹かれるという描写があるのは面白かった。マティルデが詩の源泉であるならクリングスオールは詩の実践者だという見立てかと思うが、将来〈詩そのもの〉となるべき青年ハインリッヒの両性具有的なポテンシャルを示唆しているのかもしれない。

Posted by

GARNET CROW 「君の夢 集メル HEAVEN」より。 世界史でもロマン派のところで一度は登場する作品。 筋書きは青い花の夢をみた青年ハインリヒが、旅をしていろいろなひととの対話を通じて詩人になっていく。しかし、作者本人が病気となり、執筆できなかったため、詩人として青い花...

GARNET CROW 「君の夢 集メル HEAVEN」より。 世界史でもロマン派のところで一度は登場する作品。 筋書きは青い花の夢をみた青年ハインリヒが、旅をしていろいろなひととの対話を通じて詩人になっていく。しかし、作者本人が病気となり、執筆できなかったため、詩人として青い花を摘む実現部分は、友人らの手記や作者のメモからしか判断できない未完作品となっている。 対話を通じた芸術観や道徳観は、古代ギリシアやドイツ哲学に深く通じており、岩波氏が述べるように、”真理は万人によって求められることを自ら欲し、芸術は万人によって愛されることを自ら望む”ということがとても強く感じられた。また、作品中に登場する詩には、当時の科学知識や古代のたくさんの神話が散りばめられており、作者の学習意欲、卓越さがうかがえる。

Posted by