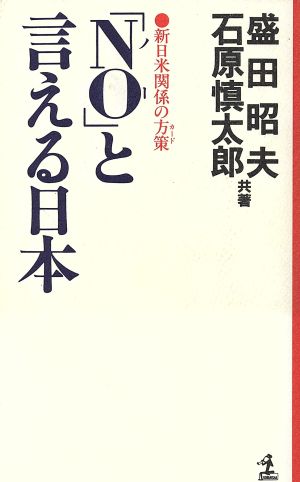

「NO」と言える日本 の商品レビュー

こういう時代があったのだと思い出す。 もう少し何かいいやり方があれば、日本は現在の様に世界での競争力を失い、凋落しない道があったのだろうか。 いろいろと考えさせられる。

Posted by

昭和の終わりから平成初頭の話題の本。県図書館の書庫から取り出してもらって読んでみた。当時の日米関係を背景にしても、日本が半導体を代表したハイテク産業をリードしているのだから日本は米国に「NO」と言えるぞ、言わなきゃいかん、という本。 まともなことを言っているようだが、言っていたら...

昭和の終わりから平成初頭の話題の本。県図書館の書庫から取り出してもらって読んでみた。当時の日米関係を背景にしても、日本が半導体を代表したハイテク産業をリードしているのだから日本は米国に「NO」と言えるぞ、言わなきゃいかん、という本。 まともなことを言っているようだが、言っていたらどうなったか・・。今となっては技術的な優位も中国などに抜かれてそうだし、著者の石原慎太郎さんが尊敬した人物という源田実さんが「日本は結局大丈夫です、日本は守れますよ。・・中略・・日本はおそらく21世紀の四半分は大丈夫」(p.153)という時期もそろそろ迫って来ているので逆に不安になった。

Posted by

日本の産業社会が力強く、アメリカの不動産等を買いまくっていた頃のものですね、今はずいぶん社会のシステムが疲弊してしまいました。

Posted by

(1999.03.29読了)(1999.03.19購入) 新日米関係の方策(カード) ☆石原慎太郎さんの本(既読) 「太陽の季節」石原慎太郎著、新潮文庫、1957.08.05 「亀裂」石原慎太郎著、新潮文庫、1960.11.30

Posted by

▼かつて一大センセーションを巻き起こした一冊。アメリカとの〝摩擦〟が顕在化してく当時にあって、確かに「けしからん」と思ったら「ノー」と言うべきなのだという主張が与えたインパクトは大きかったに違いない。また、それが被差別意識に起因する主張であれば、必要以上に感情的な論調になることも...

▼かつて一大センセーションを巻き起こした一冊。アメリカとの〝摩擦〟が顕在化してく当時にあって、確かに「けしからん」と思ったら「ノー」と言うべきなのだという主張が与えたインパクトは大きかったに違いない。また、それが被差別意識に起因する主張であれば、必要以上に感情的な論調になることも否めない(し、本書にその傾向が見られる箇所があることも否定はしない)。 ▼しかし、「(アメリカに言うなら)自分ももう一度よく考え直し、日本がこれから世界の中で果たすべき基準を持つようにしなかればいけない(盛田)」「近い将来、日米関係の再定義の必要に迫られるだろう(石原)」といった洞察は、いたって冷静な思考から発せられた言葉であろう。 ▼アメリカの軍事的優位を支える技術力。その技術力を提供していたのは日本だ。石原の言葉を借りれば、これこそ外交カードに使われるべき国力であったはずである(もっとも、現代においては、その技術力を支える資源が輸入されたものであるという事実を忘れてはならないが)。短期的には金融から得られる利益は大きいかもしれないが、長期的に見れば「ものづくり」の技術力の高さは決して失うべきではない財産のようである。 ▼「『ノー』と言うべきときにはっきりと『ノー』と言わなければ軽くみられる(石原)」という指摘もごもっとも。しかし、まずは「アメリカに『ノー』と言えるためには、内なる日本にも『ノー』と言えなければならない(盛田)」という言葉を訓戒としたい。

Posted by

もう20年も昔の本なのだな。ベストセラーになったというが、よく分かります。 そもそも日本語がたいへん美しい、読みやすい。 口述筆記的な文章で、なかなかこんなに綺麗な日本語使えないぞ。両名の教養の高さを感じる。 国際社会を常に肌で感じる生活でないと持てない意見が多く、少なくとも私...

もう20年も昔の本なのだな。ベストセラーになったというが、よく分かります。 そもそも日本語がたいへん美しい、読みやすい。 口述筆記的な文章で、なかなかこんなに綺麗な日本語使えないぞ。両名の教養の高さを感じる。 国際社会を常に肌で感じる生活でないと持てない意見が多く、少なくとも私はそういう人間じゃないので、たいへん参考になります。 盛田さんが日本は世界を同心円で捉えられていない、と論じていたけどまったく同感。 これはあらゆる日本人集団に対して言えることだけど、日本人は「所属する」、「所属しない」でしか集団を捉えられないから面倒なことになる。そもそも、内包されることだけが所属ではないのに、そこを履き違えている御仁にもよく会う気がするなあ。 いずれにせよ、21世紀の日本人も当時の日本人も変わりない。小手先の国際人が増えた分、当時よりタチは悪いかもしれません。

Posted by

この本が書かれたのがニ十年以上前ということもあり、日本を取り巻く状況はかなり変わっているけれども、ここで述べられている問題は、まだまだ解決していないものも多い。 日米の対等な関係は、これから日本が発展をしていく上で、必要不可欠なこと。 中国、韓国、ブラジル等、様々な国が著しく発...

この本が書かれたのがニ十年以上前ということもあり、日本を取り巻く状況はかなり変わっているけれども、ここで述べられている問題は、まだまだ解決していないものも多い。 日米の対等な関係は、これから日本が発展をしていく上で、必要不可欠なこと。 中国、韓国、ブラジル等、様々な国が著しく発展していく中で、日本をこのまま経済的に豊かな国として保つためには、やっぱり世界での日本の地位を確固たるものにしなければいけないと思う。 もう一つ面白いと思ったのは、日本は物作りを続けなければいけない、と書いてあったこと。 確かに今のアメリカは、お金の流れを右から左へ変えたり、株の売買や投資などで著しい経済成長をしているけれども、やっぱり根本にあるべきものは“商品”を売る、ということ。 物を作らなければ、売らなければ、利益が出ない。それは普遍的なこと。 物作りは発展国がやること、という認識があるのかも知れないけれど、私はそうではないと思う。

Posted by

今まで、アメリカに対して弱気な姿勢を見せてきた日本だが、この本では日本のアメリカに対する強固な姿勢が伺われる。

Posted by

まず、率直に思ったことは、20年も前から「日本は国際化して正しい意味でグローバル化すべきだ」という事を言い続けているのだな、ということ。20年間言い続けてきてまだこんな状態なんだからもう無理なんじゃないかと思えるほど。根本的な問題はどこにあるのだ? 昔は日本は技術力があり、世界...

まず、率直に思ったことは、20年も前から「日本は国際化して正しい意味でグローバル化すべきだ」という事を言い続けているのだな、ということ。20年間言い続けてきてまだこんな状態なんだからもう無理なんじゃないかと思えるほど。根本的な問題はどこにあるのだ? 昔は日本は技術力があり、世界をリードしていける存在にあったのだが、現在は見る影もないのではないかと思う。この本の当時と変わったことは、技術の迷走・政治の劣化が大きいことだと思うが、それ以上に他国の振興が大きいのかな。

Posted by

- 1