ローマ人の物語(14) の商品レビュー

2021/11/4 コンスタンティヌスの息子であったコンスタンティウスは慎重で手堅い姿勢で、蛮族の侵入を許しながらも3兄弟の中で唯一生き残り、ローマを再び統一する。 コンスタンティウスの親族であったユリアヌスは、ギリシャ哲学者として青年期を過ごし、副帝として送られたガリアの再服で...

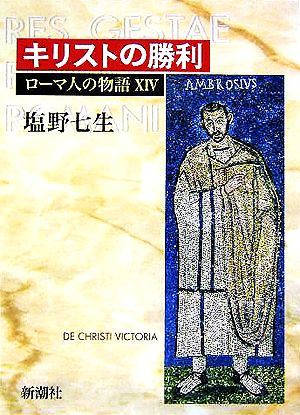

2021/11/4 コンスタンティヌスの息子であったコンスタンティウスは慎重で手堅い姿勢で、蛮族の侵入を許しながらも3兄弟の中で唯一生き残り、ローマを再び統一する。 コンスタンティウスの親族であったユリアヌスは、ギリシャ哲学者として青年期を過ごし、副帝として送られたガリアの再服で実績を伸ばす。コンスタンティウスがペルシャ戦役を争っているときに起ちあがり帝国唯一の皇帝となる。皇帝となったあとは完了のリストラと税金の引き下げを行い、ギリシャ・ローマ伝来の宗教の再興に尽くした。しかし、ペルシャ戦役で戦死してしまう。 その後ヴァレンティニアヌス朝となるが、蛮族の侵入と帝国内への定住は既成事実化する。その状況で東帝を任され、最後の東西統一を実現したのがテオドシウス帝である。彼は病気の折にキリスト教に改修し、聖人制度や福祉の制度化を行い協会の組織化を成し遂げたミラノ司教アンブロシウスの影響でキリスト教をローマ帝国で唯一の国教とした。

Posted by

皇帝の権力を安定させるために利用しようとしたキリスト教、 しかし逆に利用されることに。てな感じですか。 3章構成なのだけど、それぞれの章名が「皇帝コンスタンティウス」 「皇帝ユリアヌス」そして 「司教アンブロシウス」になってることでもわかりますな。 いよいよローマ人の物語もあと一...

皇帝の権力を安定させるために利用しようとしたキリスト教、 しかし逆に利用されることに。てな感じですか。 3章構成なのだけど、それぞれの章名が「皇帝コンスタンティウス」 「皇帝ユリアヌス」そして 「司教アンブロシウス」になってることでもわかりますな。 いよいよローマ人の物語もあと一巻。このペースということは、 西ローマ帝国滅亡までかな。楽しみだ。

Posted by

久しぶりにローマ皇帝らしい人物が登場したが、哀れな最後となる。教会がローマ皇帝の取捨/選択が可能な力を持つにいたり文明の停滞の始まりが訪れる。 皇帝ユリアヌスが長い政権を維持していたらもしかしたら人類の歴史は大きく変わっていたかもしれない。まったく偶然のことではあるが、このあたり...

久しぶりにローマ皇帝らしい人物が登場したが、哀れな最後となる。教会がローマ皇帝の取捨/選択が可能な力を持つにいたり文明の停滞の始まりが訪れる。 皇帝ユリアヌスが長い政権を維持していたらもしかしたら人類の歴史は大きく変わっていたかもしれない。まったく偶然のことではあるが、このあたりのキリスト教(会?)の秘密を題材としたダビンチ・コードを直前に読んでいたので、ローマ帝国がどのようにキリスト教に侵食されていくのか興味深かった。

Posted by

ローマ人の物語は、塩野ファンのみならず、どなたにもお勧めしたいシリーズ。この巻では、キリスト教がローマに正式に承認される。キリスト教徒には申し訳ないが、この一神教を信じることでローマは滅亡へと一気に転げ落ちてゆく。

Posted by

皇帝コンスタンティウスからユリアヌス帝、テオドシウス帝の治世を描く。この期間は多神教であったローマがキリスト教という一神教に支配されていく過程でもある。ユリアヌス帝だけが、その問題に気づきローマをかつてのローマにしようと奮戦するが、結局その努力も水泡に帰してしまう。テオドシウス帝...

皇帝コンスタンティウスからユリアヌス帝、テオドシウス帝の治世を描く。この期間は多神教であったローマがキリスト教という一神教に支配されていく過程でもある。ユリアヌス帝だけが、その問題に気づきローマをかつてのローマにしようと奮戦するが、結局その努力も水泡に帰してしまう。テオドシウス帝の時代になると、もはや皇帝は司教(羊飼い)の従順な羊でしかなくなる。著者がどこかで書いたようにキリスト教によるローマ帝国乗っ取り大作戦は成功したのである。

Posted by

アウグストゥスの政治を書く。偉大なるリーダー(カエサル)の後継となった人がいかに上手に統治したか。その答えは卓越したバランス感覚だといえる。例えば、独裁の終わり・共和制の復活を唱え、貴族階級の喝采を得る一方で、将来のために残しておきたい権限は残しておく。外部の統治に対してはカエサ...

アウグストゥスの政治を書く。偉大なるリーダー(カエサル)の後継となった人がいかに上手に統治したか。その答えは卓越したバランス感覚だといえる。例えば、独裁の終わり・共和制の復活を唱え、貴族階級の喝采を得る一方で、将来のために残しておきたい権限は残しておく。外部の統治に対してはカエサルが目指したものを踏襲し、有力部族を抑えて彼らの自治に任せるなど。締める&緩めるの絶妙なコンビネーションを使い、周囲の反感を買わないようにしながらも徐々に自分の目指すべき方向に導いていく手法はイヤらしい。(よい意味で)

Posted by

(2016.11.20読了)(2016.10.17購入) 【目次】 読者に 第一部 皇帝コンスタンティウス(在位、紀元三三七年‐三六一年) 邪魔者は殺せ 帝国三分 一人退場 二人目退場 副帝ガルス ほか 第二部 皇帝ユリアヌス(在位、紀元三六一年‐三六三年) 古代のオリエント ...

(2016.11.20読了)(2016.10.17購入) 【目次】 読者に 第一部 皇帝コンスタンティウス(在位、紀元三三七年‐三六一年) 邪魔者は殺せ 帝国三分 一人退場 二人目退場 副帝ガルス ほか 第二部 皇帝ユリアヌス(在位、紀元三六一年‐三六三年) 古代のオリエント ササン朝ペルシア ユリアヌス、起つ 内戦覚悟 リストラ大作戦 ほか 第三部 司教アンブロシウス(在位、紀元三七四年‐三九七年) 蛮族出身の皇帝 フン族登場 ハドリアノポリスでの大敗 皇帝テシオドシウス 蛮族、移住公認 ほか 年表 図版出典一覧 参考文献 ☆関連図書(既読) 「世界の歴史(5) ローマ帝国とキリスト教」弓削達著、河出文庫、1989.08.04 「新約聖書福音書」塚本虎二訳、岩波文庫、1963.09.16 「新約聖書 使徒のはたらき」塚本虎二訳、岩波文庫、1977.12.16 「神の旅人 パウロの道を行く」森本哲郎著、新潮社、1988.05.20 「背教者ユリアヌス(上)」辻邦生著、中公文庫、1974.12.10 「背教者ユリアヌス(中)」辻邦生著、中公文庫、1975.01.10 「背教者ユリアヌス(下)」辻邦生著、中公文庫、1975.02.10 ☆塩野七生さんの本(既読) 「神の代理人」塩野七生著、中公文庫、1975.11.10 「黄金のローマ」塩野七生著、朝日文芸文庫、1995.01.01 「ローマ人の物語Ⅰ ローマは一日にして成らず」塩野七生著、新潮社、1992.07.07 「ローマ人の物語Ⅱ ハンニバル戦記」塩野七生著、新潮社、1993.08.07 「ローマ人の物語Ⅲ 勝者の混迷」塩野七生著、新潮社、1994.08.07 「ローマ人の物語Ⅳ ユリウス・カエサルルビコン以前」塩野七生著、新潮社、1995.09.30 「ローマ人の物語Ⅴ ユリウス・カエサルルビコン以後」塩野七生著、新潮社、1996.03.30 「ローマ人の物語Ⅵ パクス・ロマーナ」塩野七生著、新潮社、1997.07.07 「ローマ人の物語Ⅶ 悪名高き皇帝たち」塩野七生著、新潮社、1998.09.30 「ローマ人の物語Ⅷ 危機と克服」塩野七生著、新潮社、1999.09.15 「ローマ人の物語Ⅸ 賢帝の世紀」塩野七生著、新潮社、2000.09.30 「ローマ人の物語(27) すべての道はローマに通ず」 塩野七生著、新潮文庫、2006.10.01 「ローマ人の物語(28) すべての道はローマに通ず」 塩野七生著、新潮文庫、2006.10.01 「ローマ人の物語Ⅺ 終わりの始まり」塩野七生著、新潮社、2002.12.10 「ローマ人の物語Ⅻ 迷走する帝国」塩野七生著、新潮社、2003.12.15 「ローマ人の物語(35) 最後の努力」塩野七生著、新潮文庫、2009.09.01 「ローマ人の物語(36) 最後の努力」塩野七生著、新潮文庫、2009.09.01 「ローマ人の物語(37) 最後の努力」塩野七生著、新潮文庫、2009.09.01 「ローマ人への20の質問」塩野七生著、文春新書、2000.01.20 「ローマの街角から」塩野七生著、新潮社、2000.10.30 (「BOOK」データベースより)amazon ついにローマ帝国はキリスト教に呑み込まれる。四世紀末、ローマの針路を大きく変えたのは皇帝ではなく一人の司教であった。帝国衰亡を決定的にしたキリスト教の国教化、その真相に迫る。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

コンスタンティヌス大帝の後のローマの混乱、そしてキリスト教の支配が確立する時代について著者は極めてキリスト教に批判的な考え方をしています。そういう意味では私には「違うだろう」という気持ちはあるのであうが、大帝の次男コンスタンティウス、背教者ユリアヌス、そしてテオドシウス大帝がどのように支配を確立していったかを示しています。そしてテオドシウス大帝以上に権力を持ったアンブロシウス司教が大帝との間でカロッサの屈辱に匹敵する事件を起こしていたということは新鮮な気持ちで読みました。この時代に既にキリスト教がそのようにして堕落の様相を呈していたということに人間の罪の深さを痛感します。著者が何度か書いていましたが、辻邦生の「背教者ユリアヌス」は私にとっても29年前の入院の際に読んだ印象深い懐かしい本であり、感動を覚えました。このシリーズもいよいよ後1冊で完了です。しかし著者の冴は少し欠いてきたように思います。キリスト教への偏見の大きさということを別にしても、余り新鮮な分析がないように思われたからです。

Posted by

キリスト教を公認したコンスタンティヌス大帝の息子、コンタンティウスから始まる歴史。疑心暗鬼に囚われ宦官にその挙を委ねるのは、滅亡への王道と言えば皮肉か。その後に現れたユリアヌス帝の必死の戦いや政治は、その対照となるがゆえに悲しく、はかない。と同時にキリスト教の勃興期における、「い...

キリスト教を公認したコンスタンティヌス大帝の息子、コンタンティウスから始まる歴史。疑心暗鬼に囚われ宦官にその挙を委ねるのは、滅亡への王道と言えば皮肉か。その後に現れたユリアヌス帝の必死の戦いや政治は、その対照となるがゆえに悲しく、はかない。と同時にキリスト教の勃興期における、「いい加減さ」を推し量ることができる。ローマの終焉を文章から感じるのは辛いものです。

Posted by

権力による保護がなければ、キリスト教はここまで大きな宗教になっていなかったと思われる。弾圧されていた側が弾圧する側に回る皮肉。

Posted by

- 1

- 2