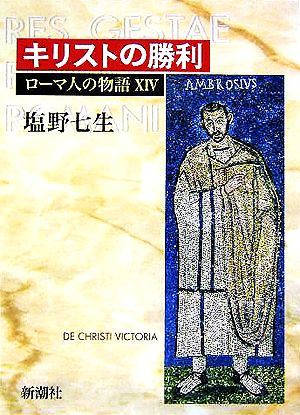

ローマ人の物語(14) の商品レビュー

ローマ帝国、キリスト国教化が進む。 ギリシア・ローマ世界の終焉を迎える。 廃仏毀釈ではないが、多くの美術品、記録を残した書物が散逸する。 ルネサンス待ち遠し。

Posted by

ユリアヌスは、辻邦生の著書によって大学時代の僕のアイドルであった。実を言うと、このシリーズを読み始めたのも、元はといえばユリアヌスとカエサルのおかげであるといってもいい。辻邦生とシェイクスピアである。 だから僕にとってのこの巻は、いよいよ真打ち登場!とでも言うべきところなの...

ユリアヌスは、辻邦生の著書によって大学時代の僕のアイドルであった。実を言うと、このシリーズを読み始めたのも、元はといえばユリアヌスとカエサルのおかげであるといってもいい。辻邦生とシェイクスピアである。 だから僕にとってのこの巻は、いよいよ真打ち登場!とでも言うべきところなのだけど、読み終わってみればユリアヌスよりも、むしろその後に活躍した司教アンブロシウスのほうが印象に残った。 まさにキリストの勝利を決定づけたこの司教の物語を読んでいると、宗教よりもむしろ、官僚のシステムとその中での出世について考える。そして、全く異なることではあるのだけれど、たとえば親密な共感で暖かい暮らしを送ってきた未開の村落に、冷徹な資本主義がどっと押し寄せてくるような印象を持った。 ユリアヌスはやっぱり辻邦生の著作で楽しむとしよう。もちろん、塩野氏の、ややシニカルな描き方を持ってしても、わが青春のアイドルの輝きは曇ることはなかった。結局は、悲劇のヒーローでしかないにしても。

Posted by

ついにここまで読んだ、という感じではあるけれど、ここから暗い時代がやってくるんだな、と納得。 神がいて皇帝を認めるという、それだけの構造がキリスト教会を最高権力にした。簡単に言えばそういうことだが、皇帝が一神教の信者になるということの結末は神の勝利だったわけだ。 そしてこの長大な...

ついにここまで読んだ、という感じではあるけれど、ここから暗い時代がやってくるんだな、と納得。 神がいて皇帝を認めるという、それだけの構造がキリスト教会を最高権力にした。簡単に言えばそういうことだが、皇帝が一神教の信者になるということの結末は神の勝利だったわけだ。 そしてこの長大な物語は「十字軍物語」へとつながる。西洋史の奥のところをしっかりと教えてもらいました。

Posted by

2010/07/16 古来のローマを守ろうとした最後の皇帝ユリアヌスへの、筆者の哀惜があふれている。帝王教育を受けず政治も軍事も経験がなくても、歴史と哲学を学び、帝国を背負う覚悟ができた人なのだろう。

Posted by

ブログにレビューを書きました。 http://yo-shi.cocolog-nifty.com/honyomi/2006/03/14_e0c3.html

Posted by

ようやく文庫版(個人所有)が終了し、ハードカバーになった(図書館から) だから一神教は嫌いだ! プンプン 今回はもっぱら宗教と政治のせめぎあい! どんな帝国も侵略と内部崩壊の同時進行で滅びていくのだろうか? この帝国は中国とはまったく別の性格を持っている。 幕引きに向...

ようやく文庫版(個人所有)が終了し、ハードカバーになった(図書館から) だから一神教は嫌いだ! プンプン 今回はもっぱら宗教と政治のせめぎあい! どんな帝国も侵略と内部崩壊の同時進行で滅びていくのだろうか? この帝国は中国とはまったく別の性格を持っている。 幕引きに向かって、どんな歴史が刻まれていくのだろうか。

Posted by

紀元337年、皇帝コンスタンティウスから、紀元395年皇帝テオドシウスの死まで。 「権力者に対する陰謀の成否の鍵は、排除した権力者の代わりに誰をその地位に就けるかにかかっている」 「アリウス派とアタナシウス派(カトリック)の対立、異教徒よりもキリスト教徒内の異端への憎悪、一神教の...

紀元337年、皇帝コンスタンティウスから、紀元395年皇帝テオドシウスの死まで。 「権力者に対する陰謀の成否の鍵は、排除した権力者の代わりに誰をその地位に就けるかにかかっている」 「アリウス派とアタナシウス派(カトリック)の対立、異教徒よりもキリスト教徒内の異端への憎悪、一神教の本質そのものが排他性にある」 「本音は脱税にある聖職者コースへの転出、キリスト教会に属する聖職者は免税にと決まった。地方自治体の有力者層が、雪崩を打ってキリスト教化した真因は、これにあった」 「ユリアヌス副帝就任、人間は社会的な動物である、他者に必要とされていると言う自覚は、非常な喜びを感じさせる。責任感と高揚感のカクテル」 「権力とは、他者をも自分の考えに沿って動かすことのできる力であって、、多くの人が共生する社会では不可欠な要素である」 「権力者には誰に対しても、初めのうちは歓呼を浴びせかけるのが民衆である。新任当初の好評くらい、あてにならないこともない。ひとまずは歓呼で迎えながら様子を見る」 「背教者ユリアヌス・・・宗教は現世の利益とは無関係の、個々人の魂を救済するためにのみ存在するもの、宗教が現世をも支配することに反対の声を上げたユリアヌスは、古代ではおそらく唯一人、一神教のもたらす弊害に気づいた人」 「ミラノ司教アンプロシウス・・・キリストへの振興は、無知な魂を救うのではなく、文明が崩壊した跡に、その過去の誤りを正す勇気を持つ人々の上に輝くことになる。・・・強引な論法とはしばしば、スタートしたばかりでマイナス面が明らかでないからこそ、可能で有効な戦術でもある」 「紀元388年、キリスト教ローマ帝国の国教に、テオドシウス帝、ローマ人の宗教として、あなた方はユピテルを良しとするか、それともキリストを良しとするか」 「一神教とは、自分が信じているのは正しい教えであるから、他の人もそれを信ずるべき、とする考えに立つ。多神教は、自分は信じていないが、信じている人がいる以上、自分もその人が信ずる教えの存在理由を認める、とする考え方。殉教は一神教徒にしか生じえない現象、多神教徒にはなじまない、イスラム教徒の自爆テロ」 「異端に対する理論武装マニュアルの確立、マニュアルが誰にとっても便利であるのは古今東西変わらない真実である」 「聖アンプロシウス・・・人間は何かにすがりたいから宗教を求める、唯一神にお願いするのははばかられるような身辺の雑事、キリスト教徒がモデルにするにふさわしい人、守護聖人、一神教は守りながら民衆の素朴な願望も満足させるという離れ業を見事なまでに成功させた」

Posted by

各章の名前は、コンスタティンウス、ユリアヌス、アンブロシウスの名前が冠せられている。ただ本文中の分量としては、ユリアヌスの記述が多く、コンスタティンウス、アンブロシウスの記述は少ない。 なぜだろう?と考えて気がついた。この本はローマ帝国の歴史ではなく、「ローマ人」の物語なのだ...

各章の名前は、コンスタティンウス、ユリアヌス、アンブロシウスの名前が冠せられている。ただ本文中の分量としては、ユリアヌスの記述が多く、コンスタティンウス、アンブロシウスの記述は少ない。 なぜだろう?と考えて気がついた。この本はローマ帝国の歴史ではなく、「ローマ人」の物語なのだと。 ユリアヌスはローマ人だが、コンスタンティウスもアンブロシウスもローマ人ではない、と著者は考えたのだろう。 となると、13巻の「最後の努力」の意味合いも、ディオクレティアヌスに向けられているのだろう。コンスタテンティヌスはキリスト教優遇を明確にした時点でローマ人とは違うのだから。

Posted by

滅び行くローマに哀感を漂わせつつ,『背教者』ユリアヌスの人となり,政治感覚を提供している。キリスト教って,何だかねえ・・・。

Posted by

いよいよローマ帝国も、キリスト教に呑み込まれていく時代。最後に抵抗したのがユリアヌス皇帝ということで、おなじみの「背教者」ユリアヌス。。となるそうです。 学生時代に大枚はたいて購入したのだけど、あまりのボリュームに、読む気力が萎え、ずっと積読状態であった辻邦生さんの「背教者ユリ...

いよいよローマ帝国も、キリスト教に呑み込まれていく時代。最後に抵抗したのがユリアヌス皇帝ということで、おなじみの「背教者」ユリアヌス。。となるそうです。 学生時代に大枚はたいて購入したのだけど、あまりのボリュームに、読む気力が萎え、ずっと積読状態であった辻邦生さんの「背教者ユリアヌス」。ようやく読んでみようかという気になりました。 2006/2/1

Posted by

- 1

- 2