正しい大人化計画 の商品レビュー

感想 どんな優れたシステムにも穴はある。そこから零れ落ちるものもある。その人たちをどう掬い上げるか。それぞれに寄り添うことが求められる。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

作品としては悪くはないです。 だけれどもどことなくその理論が机上の空論に 終わってしまう感が強いのは 専門家ではあるものの、書き物に終始しているひとの せいなのかもしれませんね。 確かに教育方面に限界があるのは確かでしょう。 様々なものに方向が向きやすいですからね。 ただ、その教育がいかに生かされるかを考えるのは 大人の仕事。 こうなってしまったのもこうしてしまう人たちを選んだ 大人の責任でもあるんですよね。 それでその子供がそうなって文句を言うのは 筋違いなはず、どうするか、なんですよね… なんだろう、ビジョンが見えない感じ。 変なの。

Posted by

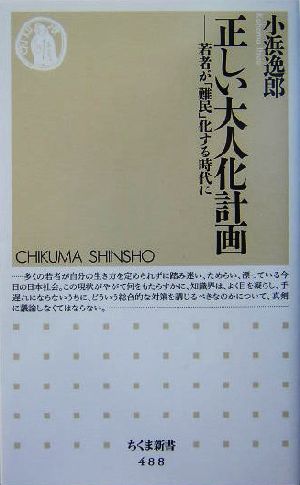

引きこもりやフリーター、ニートなどの若者が増えている現状を受けて、子どもが「大人」へと成熟するための社会的プログラムの提言をおこなっている本です。 著者が掲げるプログラムは、教育、法、労働という三つの側面から構成されています。まず教育については、義務教育を小学校4年、中学校4年...

引きこもりやフリーター、ニートなどの若者が増えている現状を受けて、子どもが「大人」へと成熟するための社会的プログラムの提言をおこなっている本です。 著者が掲げるプログラムは、教育、法、労働という三つの側面から構成されています。まず教育については、義務教育を小学校4年、中学校4年に再編成し、その後の高等教育は一人ひとりの個性に合わせて複線化するべきだとされます。また中学では倫理を必修科目とすることが提言されています。著者の考える「倫理」科目は、共同体のルールを上から教える「道徳」とは異り、「なぜそういうルールになっているのか」という問題を、一人ひとりの前に開けている人生の視野に引き寄せつつ、みずから考えさせることで、社会における人間関係を自覚的に考察することへとうながすことを意味しています。 次に法については、法の存在と意義をきちんと納得し理解するための法的な通過儀礼を設定することが提言されています。 最後に労働については、一人ひとりの子どもに労働を通じて社会的関係を築いていくことを身につけさせるため、労働経験を味わわせることが提言されます。これは「奉仕の精神」を教えるという保守的な立場からなされた提言ではなく、近代的市民としての成熟をうながすという立場に基づいた提言だとされています。 本書で提言されている具体的な方法は、実現性に乏しいものではありますが、近代市民社会という大きな枠組みの中で一人ひとりが責任ある市民として成熟するための条件を考えようとするという著者のスタンスには共感できます。

Posted by

本のタイトルが、何だか押し付けがましそうなので、手に取るのを躊躇してしまうと思われ、損していそう。 内容は、小浜先生の提案する教育制度改革案です。 面白いです。 自分で、こういう制度で教育受けたい…って、選択できたらいいのにね。 所属する国家が選べたら、みんなどんな国を選ぶん...

本のタイトルが、何だか押し付けがましそうなので、手に取るのを躊躇してしまうと思われ、損していそう。 内容は、小浜先生の提案する教育制度改革案です。 面白いです。 自分で、こういう制度で教育受けたい…って、選択できたらいいのにね。 所属する国家が選べたら、みんなどんな国を選ぶんだろう。

Posted by

現実味がないのもそうなのですが、子供の将来について明るい未来を描くことが出来ませんでした。 その能力を一つのものさしでしか測れていない気がしました。

Posted by

[ 内容 ] ひきこもりやフリーター、ニートなど、自分の生き方が定まらず、あてどなく漂う若者が増えている。 こうした若者の「難民」化は、本人にとっても社会にとっても決して望ましいことではない。 だからといって彼ら/彼女らを非難しても意味はない。 いま本当に必要なのは、若者を絶望さ...

[ 内容 ] ひきこもりやフリーター、ニートなど、自分の生き方が定まらず、あてどなく漂う若者が増えている。 こうした若者の「難民」化は、本人にとっても社会にとっても決して望ましいことではない。 だからといって彼ら/彼女らを非難しても意味はない。 いま本当に必要なのは、若者を絶望させないための仕組みを構築することである。 教育、法、労働という三つの側面からそのためのプログラムを構想する本書は、若者自身のよき生とよき社会を実現するための必読の書である。 [ 目次 ] 第1章 日本の若者問題とは何か(大人とは何か 大人は死を内在化している ほか) 第2章 「教育システム」はこう変えよ(「教育システム」構想のための五大原則 義務教育機能を限定せよ ほか) 第3章 「法的な通過儀礼」を設定せよ(法的な「大人化」の時期とは? 「法的な通過儀礼」の第一段階 ほか) 第4章 就労体験で間延びした日常を立て直せ(つねに労働は社会性を帯びる 労働経験を「学校教育」とは別に味わわせる ほか) 第5章 「上昇システム」への依存を断ち切れ(「学問の要は活用にあり」を復活させよ 構想実現にとっての克服課題) [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]

Posted by

義務教育4・4制や技能教科の民間委託など、前半の教育改革案に興味を持ちました。職業体験は…できるかなぁ。

Posted by

大人とは何か、子どもとは何か。理想論よりはむしろ現実をとらえ、過激ではありながらも計画を提示する。しかし、その方向は「保守」よりもベーシックを向き、手段は「革新」よりもラディカルである。

Posted by

- 1