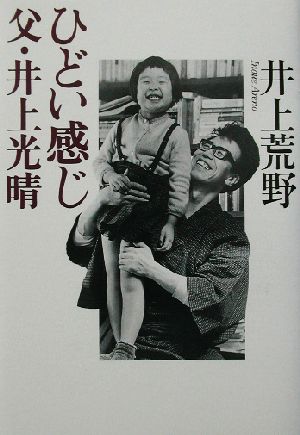

ひどい感じ の商品レビュー

井上荒野さん著『あちらにいる鬼』を読んだら井上光晴という人間についてもっと知りたくなって、図書館で借りた。夫としても父親としてもかなり破天荒だった光晴氏。それでもあそこまで女性を(あるいは男性も)魅了するものはなんなんだろう。けっこうひどいことを繰り返して、しかもそのほとんどが...

井上荒野さん著『あちらにいる鬼』を読んだら井上光晴という人間についてもっと知りたくなって、図書館で借りた。夫としても父親としてもかなり破天荒だった光晴氏。それでもあそこまで女性を(あるいは男性も)魅了するものはなんなんだろう。けっこうひどいことを繰り返して、しかもそのほとんどが相手にも筒抜け状態なのに、憎まれるどころか受け入れられ、逆により強い魅力となってて周囲の人々を惹きつける。そこに何があるのだろう。 いろいろなエピソードが収録されているけれど、以下の箇所がとても印象的。 ーーー あるべき父親像を、父は持っていなかったのだろう。雪雄というはちゃめちゃな男を父親にして、まともな父親の雛形を持たなかった、というよりは、「まともな父親」というものへのスタンスが、何か非常に屈折したものであったのだと思う。 家庭が安定していなかったのではなく、家庭に、父が安定していなかった。(P.104) そもそも青春時代とは、保守中庸の道を歩ませようとする親への反抗を原動力として突っ走るものであるはずなのに――私は突っ走った父に先回りされ続けて沈滞していた。それでいわゆる反抗期に私が考えていたことは「私はぜったい普通のOLになって、普通のサラリーマンと結婚して、玉姫殿とかで結婚式をあげて、花束贈呈してやる⋯⋯」というものだった。(P.120) ーーー 自分の父親についてここまで冷静に分析できるのはすごいなあ、とずっと感じながら読んでいた。一緒に暮らしていた日々の中で、納得いかないこととか、衝突したこととかもあったはずなのに、少なくともこの本においては親子ならではの生々しさが排除されて、すごく客観的に冷静に光晴氏について述懐している。個人の感情を傍に置き、少し距離を取って、光晴氏を理解しようと努めているような印象を受けた。 上の引用部分を読んだとき、なんだか自分の学生時代を思い出した。わたしも同じようなことを考えて生きていたなあと。誰かが「普通」と言ったとき「普通ってなんですか」とすかさず食ってかかる幼稚さと青臭さには、とうに別れを告げたつもりなので敢えて使うけれど。いろいろな要因から普通とは少し違う形になった家庭に生まれた人間が、テレビなんかで見た普通の家庭(お父さんがいて、お母さんがいて、子どもがいて、家があって、車があって、夕飯は毎日決まった時間に家族揃って食べて、週末は外食して、みたいなやつ)に憧れて、将来は自分もこんな普通の家庭を持つのだという理想を掲げることは、わりあいよくあることなのだなあと。その理想を叶えることは予想以上に難しい。なぜならそんな完璧な家庭は存在しないから。でも一度憧れちゃった理想像はなかなか消えない。もしかしたらと思いながら追い求める。家事に、育児に、人付き合いに、できるはずと思っていたことが全然できなくて、自分に失望したり、八つ当たりしたり、いたたまれない気持ちになったり。それでも、理想を持った過去を思い出しながら家族を続けていった末に、自分が生まれ育った家庭に対して感じていた普通じゃなさが少しでも薄まったような気がしたなら、きっともう大成功。わたしは今そんな心境でいるけれど、光晴さんや荒野さんはどうだったかなあ。 井上荒野さんの作品はそんなにたくさん読んでこなかったけれど、ここにきてとても興味を持った。ドライで淡々とした文体がかっこいい。他の作品も読んでみたい。

Posted by

娘が父について語る。そこのところが面白いわけで、まあ、突き放している分と、それはそれで甘えている分と。 ブログで書きました。読んでみてください。 https://plaza.rakuten.co.jp/simakumakun/diary/201909050000/

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

井上荒野さんの本は何冊かこれまでも読みましたが、今のところ、これが一番好きです。改めて荒野さんの本も読みたいと思いましたし、お父さんの光晴さんの本も読んだことがないのでぜひ読みたいと。最後の二つのエピソードは泣けました。ところで「荒野」って本名だったんですね。

Posted by

井上荒野の転換点を探して、処女作から読んで行ったら、最終的にたどりついたのはここだった。現在の彼女の小説のスタイルがほぼできあがったのは「ヌルイコイ」からで、父について書いたこの本を書いたことで、彼の影響を自覚し、コントロール下におけるようになったのだろう。結婚したことも大きいか...

井上荒野の転換点を探して、処女作から読んで行ったら、最終的にたどりついたのはここだった。現在の彼女の小説のスタイルがほぼできあがったのは「ヌルイコイ」からで、父について書いたこの本を書いたことで、彼の影響を自覚し、コントロール下におけるようになったのだろう。結婚したことも大きいかもしれない。 勝手に、「愛されたい」という欲求と「こんな人お父さんとは言えない」という憎しみとの両面感情を想像していたのだが、少なくともこの本を書いた時点での印象はもっとずっと明るいものだった。 父の言葉は、結局のところ嘘には満ちていたけれど、家族の中ではその嘘は追求されず、あっけらかんとした調子の良い人で、面白い話をすること以外にもさまざまな芸にはげみ、周囲を楽しませることが大好きな人だったようだ。家族の中でその中心にいずにはおれず、妻にべったりと甘え依存する一方で、そうした妻を周囲におおっぴらに自慢する、そんな人だったということがわかった。要求も多いけれど、でもやってくれることにちゃんとリアクションを返す、マメさもきっとあったに違いない。そんなお父さんにつくしつづけるお母さんに対し、ついていけない思いもずいぶんあったのだろうけれど、でも作家であるお父さんを深く尊敬し、そんな父に認められたいという思いが強くあったことが良くわかる。お父さんのほうでも、小説を書く娘を誇る気持ちが強くて、そういうところで思春期以降はじめて普通の親子らしいコミュニケーションができるようになったとも書いている。そんな関係の中で、自分の文体が父の影響でできあがっていたことも認められていた。 いかにもありそうな心理分析になるが、この本を書くことではじめて、自分自身を見つめなおし、父の影響を自分のコントロール下におくことでやっと、自分らしい小説が書けるようになったのではないかなと想像した。

Posted by

最近注目して読んでいる作家井上荒野の父親は、作家の井上光晴である。といっても、井上光晴という名前はどこかで見聞きしたことがあるような気がするものの、実際に作品を鑑賞したことはない。国語の教科書に載っていたかどうかも、残念ながら記憶にない。本書を読んで、今後いくつか読んでみようかな...

最近注目して読んでいる作家井上荒野の父親は、作家の井上光晴である。といっても、井上光晴という名前はどこかで見聞きしたことがあるような気がするものの、実際に作品を鑑賞したことはない。国語の教科書に載っていたかどうかも、残念ながら記憶にない。本書を読んで、今後いくつか読んでみようかなと思った。 本書は、光晴氏の自筆年譜やエッセイ、詩などの作品、また身内から聞いた話などの調査に基づき、荒野さん自身の記憶も掘り返しながら、父としての、また作家としての光晴氏について書かれている。 光晴は何を語るにもドラマティックな嘘をつき、その嘘を一生つきとおしたから周りはそれが事実だと信じ込まされていた。死後の調査から嘘だということがわかったことが多々あったそうだ。革命家の精神を持つ作家光晴は、晩年まで作品を書き続けていた。娘の荒野はそんな父に、「すごいよ、チチはやっぱり。今もそこらへんにいるかもしれない父の霊に、この声が届けばいいなと思いながら、胸が張り裂けそうになってしまう」と語る。 荒野から見た父としての光晴は、本当におもしろい人で、思わず笑ってしまう。しかし一方でとても感心することもたくさんあった。おかげで小説みたいに楽しく読めた。しかし死に近づくにつれて、荒野の父に対する愛情がやるせなく伝わってきて、わたしも涙ぐんでしまった。この本を読んでよかったと心底思う。荒野の小説『もう切るわ』のタイトルの由来を知って、また、デビュー作『グラジオラスの耳』が出たときの話を読んで、この2冊をもう一度読みたくなった。 「読了することが幸福なのではなく、読書している時間が幸福であるような小説。私はそういう小説を書きたいと思っているが、私にとって父の小説は、そういうものだった」という一文は、作家・井上光晴への最大の敬意だろうと思う。「いくつもの嘘は、いくつもの真実、と言い換えることができるだろう。生きることはこの世の真実は一つでないと知ることなのだ」。(2005.6.13)

Posted by

- 1