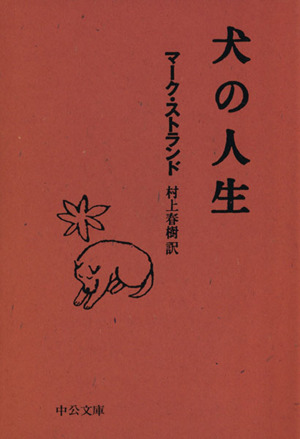

犬の人生 の商品レビュー

村上さんが翻訳という…

村上さんが翻訳ということで手にした、アメリカの詩人による処女小説短編集。その中の一編の原題「more life」を「更なる人生を」と訳したのに感激しました。内容は、作者が詩人だからか、抽象的というか意味深というか、少し分かりにくいところもあったのですが、終始淡々とした雰囲気が好き...

村上さんが翻訳ということで手にした、アメリカの詩人による処女小説短編集。その中の一編の原題「more life」を「更なる人生を」と訳したのに感激しました。内容は、作者が詩人だからか、抽象的というか意味深というか、少し分かりにくいところもあったのですが、終始淡々とした雰囲気が好きな人なら楽しめると思います。

文庫OFF

村上春樹さんが『マー…

村上春樹さんが『マーク・ストランド』という方の本を翻訳したもの。短編集なのですが、やはりレイモンド・カーヴァーには劣ります。しかし春樹さんらしい文章に翻訳されていて楽しいですよ。

文庫OFF

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

本の話をよくする本ともだちと村上春樹のの話になって、「彼のすすめる音楽のどこがいいのかさっぱりわからない」というので私も「私は彼の翻訳ものは全滅です」と返したところ、この「犬の人生」だけはいいと思ったと言うので試してみた。やはりだめだった(笑)

Posted by

「最初は画家を志していたのだが、美術を学んでいるうちに自分の才能の限界に気づき、大学で詩作に転向した。最初の詩集を出したのが1964年で、このSleeping with One Eye Open(片目を開いたまま眠る)」は話題になった。その後数々の詩集を発表し、名声を高め1990...

「最初は画家を志していたのだが、美術を学んでいるうちに自分の才能の限界に気づき、大学で詩作に転向した。最初の詩集を出したのが1964年で、このSleeping with One Eye Open(片目を開いたまま眠る)」は話題になった。その後数々の詩集を発表し、名声を高め1990年には「合衆国桂冠詩人」の称号を受けている。戦後のアメリカの詩を語るにあたっては、マーク・ストランドの名前は欠かすことのできないものであり、「名詩選」のようなものには必ず何篇か彼の詩が含まれている。」 -マーク・ストランド、犬の人生、村上春樹訳 訳者あとがきより 詩人の短編集ということで興味を持った。 物語の運びや視点、言葉のセンスがたまらなく好きだ。 「更なる人生を」が冒頭に入っているが、「更なる人生を」を読んで、この本全体の立場を理解していく感じである。 「そうなんですね、普通とは違うことが当たり前のように運んでいくですね」という具体である。 そういう物語が好きな人にはおすすめの本です。

Posted by

詩人マーク・ストランドによる短編集。 難しかったです。読み解くのが難しく、訳者の村上春樹さんの言葉を借りると「なんのこっちゃ」です。情けない男の姿を描いているようなのですが・・・。 語弊があるかもしれませんが、物語の内容を楽しむというよりも、著者の言葉やそこから醸し出される雰囲気...

詩人マーク・ストランドによる短編集。 難しかったです。読み解くのが難しく、訳者の村上春樹さんの言葉を借りると「なんのこっちゃ」です。情けない男の姿を描いているようなのですが・・・。 語弊があるかもしれませんが、物語の内容を楽しむというよりも、著者の言葉やそこから醸し出される雰囲気を楽しみました。このような読書体験は初めてでしたので、貴重な時間が過ごせました。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

著者の「マーク・ストランド」というかたは、アメリカ合衆国のかたなのですが、母国ではとても有名な詩人のかただったそうです。2014年に、亡くなられているのですね。 村上春樹が、この作品を訳して日本で文庫版が出版されたのは、2001年。その時には、マーク・ストランドは、存命だったわけですよね。マークさん本人は、とある著名な日本人作家の手によって、自らの作品が日本語で出版されたことを、どんな風に感じたのだろうなあ。きっと、嬉しかったと思うのですが、どうなのだろうなあ。個人的には、村上春樹さんが、マークさん存命中に彼の本を訳してくれていたことは、素敵なことだと思います。 村上春樹は、間違いなくマーク・ストランドという人物のこの作品を好きで、誰かにこの作品を知ってほしい!という思いがあって、訳したのでしょうから。「人を誉めるなら 生きてるうちに」というマーシーの歌詞は、本当に真実だと思うのですよね。 で、個人的には、この作品、正直に有り体にミもフタもなく本音をそのままいいますと 「意味わからん。なんじゃこれは」 でした。うん、本当に、そう思います。 自分は、村上春樹の小説やエッセイはほぼ大好きなのですが、村上さんが訳す外国人作家の小説などは、本当に、ほとんど、楽しいと思えないものばかりで、本当に不思議。何故だ。何故なんだ。こんなに村上春樹が好きなのに。本当に不思議。 ただ、それでも、自分は、村上春樹が大好きですので、村上さんの訳す海外小説を、これからも読み続けるんでしょう。そこはもう、間違いない。読了後、「やっぱ、今回も、無理だった!!!」と叫びつつ。意味わからんが興味深いのは間違いない。そういう思いを持つことができるのは、なんだか、おもろいですよね。まあ、つまるところ、村上春樹が好きなものを好きになりたい自分がいる、ということなのです、多分。 で、この作品。とても有名な詩人が発表した、彼の初小説、という立ち位置らしいのですが、小説?というより、散文?というか、なんといいますか、「小説って何?」という疑問すら湧いてくるような、不思議な作品です。収録されているのは、基本的に全て短編集なのですが、どの作品も、ストーリー、あってないようなもの?きっと、こう、作者は、これらの作品を通して、何かを伝えたいのだろうが、その何かは、何?という感じで、むう、本当に、自分には、ほとんど、理解できませんでした。 「ふむ。なるほどね。そうなのね。ふむ。ふむふむ。 、、、、、で?で、つまるところ、なに?」という感じ、といいましょうか。 ブルース・リー的に言いますと「考えるな。感じろ!」ということなのだと思うのですが、、、すみません、基本的には、なにも感じられませんでした。ということなのです。マークさん、村上さん、ごめんなさい。まあ、人それぞれ、ということで、、、 ちなみに、無理やり日本文学界で例えると、 谷川俊太郎や萩原朔太郎が、小説を発表したとして、その作品を、日本語文化圏以外の国のとても有名な小説家が、その文化圏の母国語に翻訳した、という例なのでしょうかね?どうなのでしょうかね? とにかく、全然理解はできなかったし、面白いと思う事もできなかったのですが、それでも、大変に興味深い、と思う事はできる作品でした。それは、良いことなのか?悪いことなのか?わかりませんが、これからもずっと、村上春樹の訳す外国小説を読み続けるのだと思います。何故ならそれは、自分にとっての、欲求だからなのですよね。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

「実をいうとね、僕は以前は犬だったんだよ」 主人公は過去が犬であったということを妻に伝える。 「私たちの結婚生活に何か問題があるということ?」と妻は問う。 しかし、主人公は伝えたからどうということはなくて、ただ聞いてほしかったというような印象だった。 死んだ父親がほかの生き物に乗り移って現れるという空想を描いた「さらなる人生」なども同様で、誰にも言えなかった脅迫的な空想が、誰かに受け入れられることで消えていくような感じを描かれている。 よくわからないけど、なんかやけに頭の片隅に残る話が多い。作者は作家というより詩人らしくそこはなるほどと思った。

Posted by

アメリカ現代詩界を代表する詩人が書いた短編。不思議な世界、異常な世界であった。このぐらいいってないと逆に詩なんて書けないんだろうね。

Posted by

Posted by

ミヒャエル・エンデと似ているのかな、と思った。読んでる途中で目が滑っても、なんとなく映像的にとらえられるので読んだ気になる。逆に言えばがっちり一文一文が絡み合っている感じではなく、まさに散文といった味わい。短いセンテンスの連打で映像を積み上げていく手法は新鮮だった(ガルシア・マル...

ミヒャエル・エンデと似ているのかな、と思った。読んでる途中で目が滑っても、なんとなく映像的にとらえられるので読んだ気になる。逆に言えばがっちり一文一文が絡み合っている感じではなく、まさに散文といった味わい。短いセンテンスの連打で映像を積み上げていく手法は新鮮だった(ガルシア・マルケスとはひたすらに正反対)。現実を離れたい、そして離れる余裕がある時読むと味わい深いのだろう。

Posted by