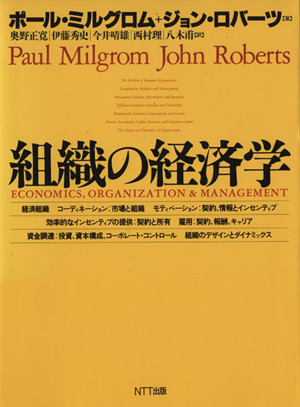

組織の経済学 の商品レビュー

決定版と呼ばれる本で、米国の学生が1学期間かけて勉強する本だが、とりあえず、さらっと読み。 これで、日本語で書かれた入門書が読みやすくなるかな。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

「本書こそが現実の企業や組織を体系的に扱い、その複雑さを認識して分析した最初の教科書である。」(序文)とある様に、今から約四半世紀前に、スタンフォード大学ビジネススクール、経済学科向けに経済組織について初めて経済学の観点から体系的に書かれた教科書。 第4章は、ミルグロム&ロバーツ先生のオリジナル理論で、「デザイン属性」、「イノベーション属性」、「補完性」等の概念でコーディネーション問題が語られます。 以降、限定合理性、不完備契約、逆選択、シグナリング、スクリーニング、モラルハザード、インセンティブ契約、リスク・シェアリング、レント・シーキング、インフルエンス・コスト、財産権、ホールド・アップ問題等、契約理論の概念を中心に解説されますが、100余りのケースが紹介され、読み物としても面白く読めます。 「第V部 雇用:契約、報酬、キャリア」については、これほど賃金や人事制度について包括的に分析したものは、読んだことがありません。 また、本書のもう一つの特徴は、「我々の組織の経済学に対する理解の多くは、日本の制度を理解し、それらを西欧の制度と比較しようと試みたことに根差している。」(日本語版 序文)とある様に、トヨタやソニーなど多くの日本のケースが扱われている点です。そこでは、未だ元気だった頃の四半世紀前の日本が尊敬の念を持って*描かれています。 *例えば、「日本の「系列」の成功は明らかである。」(P.655)「世界中の企業が日本のシステムを参考に成功を目指しているとはいえ、日本のシステム自体も変化をし続けている。」(P.656) これは、経済セミナー2015年12月・2016年1月号の中林先生の論文http://www.nippyo.co.jp/magazine/maga_keisemi.html によると、当時スタンフォードに在籍していた故青木昌彦先生の『日本経済の制度分析―情報・インセンティブ・交渉ゲーム』http://www.amazon.co.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B5%8C%E6%B8%88%E3%81%AE%E5%88%B6%E5%BA%A6%E5%88%86%E6%9E%90%E2%80%95%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3%83%BB%E4%BA%A4%E6%B8%89%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0-%E9%9D%92%E6%9C%A8-%E6%98%8C%E5%BD%A6/dp/448085617X が両先生に強い印象を与えたためだそうです。 但し、’96年に書かれた日本語版序文では、終身雇用、年功賃金&昇進、新卒一括採用、「コンセンサス」を前提とする意思決定、成長と市場シェア拡大に重点を置いた事業戦略等コーポレート・ガバナンスと金融システム等々、互いに高い「補完性」を持った日本のシステムが、過去10年間に起こった変化によって、損傷を受け、「かつてのやり方はもはや、整合性を失っている」とされています。 そして、「問題は、金融部門の業績悪化と引き続く円高によって景気循環が増幅されたというような単純なものではない。問題の本質は、もっと根本的で構造的であり、基本的なやり方や関係を本格的に再編成することによってのみ解決できるのではないだろうか。」と、その後の「失われた20年」を暗示しているかの様です。 社内の理不尽な「取引」も、経済学で説明できる! 伊藤秀史・一橋大学大学院学商学研究科教授に聞く 2014年4月22日(火) http://business.nikkeibp.co.jp/article/interview/20140407/262525/?P=1 組織の経済学・マレニヨム http://hakase-jyuku.com/mare/

Posted by

目次 序文 日本語版への序文 訳者まえがき 第1部 経済組織 第1章 組織は重要か 第2章 経済組織と効率性 第2部 コーディネーション:市場と組織 第3章 コーディネーションと動機づけにおける価格の役割 第4章 計画と行動のコーディネーション 第3部 モティベーション...

目次 序文 日本語版への序文 訳者まえがき 第1部 経済組織 第1章 組織は重要か 第2章 経済組織と効率性 第2部 コーディネーション:市場と組織 第3章 コーディネーションと動機づけにおける価格の役割 第4章 計画と行動のコーディネーション 第3部 モティベーション:契約、情報とインセンティブ 第5章 限定合理性と私的情報 第6章 モラル・ハザードと業績インセンティブ 第4部 効率的なインセンティブの提供:契約と所有 第7章 リスク・シェアリングとインセンティブ契約 第8章 レントと効率性 第9章 所有と財産権 第5部 雇用:契約、報酬、キャリア 第10章 雇用政策と人的資源のマネジメント 第11章 内部労働市場、職務配置、昇進 第12章 報酬と動機づけ 第13章 経営者および管理者の報酬 第6部 資金調達:投資、資本構成、コーポレート・コントロール 第14章 投資とファイナンスの古典的理論 第15章 金融構造、所有、コーポレート・コントロール 第7部 組織のデザインとダイナミックス 第16章 企業の境界と構造 第17章 経営・経済システムの進化 用語解説 事項索引 人名索引

Posted by

刊行からやや日が経っているが、企業組織を取り巻く様々な課題について、経済学的視点から網羅的に分析した示唆に富む名著である。翻訳者には錚々たる経済学者が名を連ね、翻訳の精度も非常に高い。内容的には(初歩的な経済学の知識を有する)ビジネスパーソンでも十分に理解できるレベル。かなりのボ...

刊行からやや日が経っているが、企業組織を取り巻く様々な課題について、経済学的視点から網羅的に分析した示唆に富む名著である。翻訳者には錚々たる経済学者が名を連ね、翻訳の精度も非常に高い。内容的には(初歩的な経済学の知識を有する)ビジネスパーソンでも十分に理解できるレベル。かなりのボリュームはあるが、お勧めの一冊である。

Posted by

経済学部に在籍しながらほとんど近代経済学を勉強しなかった学生時代だったけど、唯一おもしろいと思ったのがコースの定理でした。資産効果や取引費用がなければ当事者間の交渉で必ず効率的な実現すると言う定理を聞いて、経済学ってこんなにシンプルでエレガントな理論を導けるものなんだと感心した記...

経済学部に在籍しながらほとんど近代経済学を勉強しなかった学生時代だったけど、唯一おもしろいと思ったのがコースの定理でした。資産効果や取引費用がなければ当事者間の交渉で必ず効率的な実現すると言う定理を聞いて、経済学ってこんなにシンプルでエレガントな理論を導けるものなんだと感心した記憶がある。 そのとき授業で使っていたのがこの教科書。当時はミクロの基礎も知らず、さらに600ページ超の分厚さに尻込みして結局買わずじまいだった。今回ようやく一念発起して読んでみた。 学生のころよりはいくらか経済学の知識はあがっているつもりだけど、読み進むのはなかなかな難しい。注意深く読み進めないと論点の把握が少し難しいところがあって、ちょっと気を抜くていまどこで何をしているのか分からなくなる。数式なんかも出てくるので、そんなときは紙とペンを用意して手を動かしてみないと理解しにくいところもある。 でも、そうした難しさは論理的な厳密さを考えたら当然のことだし、かなり踏み込んだところまで説明しようとしているから無理もないことだと思う。それに、当時としては新制度派の中でもまだ定式化されていない最先端の理論も盛り込んでいたようだから、そういう部分はまだ整理され尽くしてなかったのかもしれない。 そうして苦労して読み進んで得るものは、やっぱり予想通りに大きいものがあります。単に市場に任せるわけでも中央集権化した管理体制で運営するわけでもなく、その両者のあいだのグラデーションの中で、どのように資源配分を効率化するコーディネーションを実現するか、そうしたコーディネーションが適切に行われる制度設計をどうするか、ということに関するヒントが多く見つかります。極めてアカデミックで理論的な話ではあるけれど、会社の組織構造や人事制度などにそのまま直結する話でもある。 個人的には興味があるのはやっぱり取引コスト理論(本書では取引コストの議論はすくないのだけど)。企業間の関係を取引コスト理論を使って分析してみたい。企業と企業の間にはどんな取引コストが生じて、それがM&Aやグループ再編でどう変化するのか、そういうことがわかれば、最適な企業間関係をあぶり出せるかもしれない。

Posted by

現在読書中。社会制度の機能不全を考える上では、おそらく読んでおいて損はない本書。スノッブ気取りのamazonのレビュアー連中には「読解?楽勝」とかいわれている。 扱っているのが「組織」のため、現実例を想起しながら読み飛ばしてみると、一見わかりやすくはある。しかし本腰をすえて読むと...

現在読書中。社会制度の機能不全を考える上では、おそらく読んでおいて損はない本書。スノッブ気取りのamazonのレビュアー連中には「読解?楽勝」とかいわれている。 扱っているのが「組織」のため、現実例を想起しながら読み飛ばしてみると、一見わかりやすくはある。しかし本腰をすえて読むとなるとなかなか難しい。 ミクロ経済学の概念がかなり援用されているので、購入の際はミクロの教科書とセットでどうぞ。ただし、合計約1万なのでかなり痛い出費にはなる。

Posted by

- 1