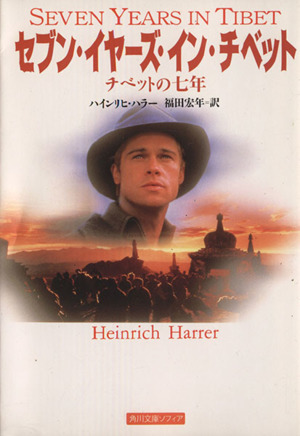

セブン・イヤーズ・イン・チベット の商品レビュー

ブラッド・ピット主演…

ブラッド・ピット主演で映画化されましたが,小説版の方がおすすめです.静謐な文章からチベットの雰囲気がよく伝わってくるように思います.紀行モノが好きならば一読の価値がある本です.

文庫OFF

映画も素晴らしかった…

映画も素晴らしかったですが小説のほうがもっともっと面白いです。

文庫OFF

最初から手紙だったの…

最初から手紙だったのでいい話の予感がしたので、読んでみました。

文庫OFF

インドで捕虜となった…

インドで捕虜となったオーストリアの登山家は、収容所を脱走し、過酷な旅の果てにチベット高原の禁断の都に漂着する。若き日のダライ・ラマの個人教師をつとめた登山家が綴った山岳紀行文学の金字塔。

文庫OFF

一度しか読んでいなくて、ほとんどの内容を忘れてしまったのに、この本が好きだという感覚だけは覚えていた。何が好きだったのかを思い出したくて、十数年ぶりに読み返した。 オーストリアの登山家である著者が、ナンガ・パルバット遠征隊として出かけている間に第二次世界大戦が勃発し、イギリスの捕...

一度しか読んでいなくて、ほとんどの内容を忘れてしまったのに、この本が好きだという感覚だけは覚えていた。何が好きだったのかを思い出したくて、十数年ぶりに読み返した。 オーストリアの登山家である著者が、ナンガ・パルバット遠征隊として出かけている間に第二次世界大戦が勃発し、イギリスの捕虜になってしまった。そこから何度も収容所から逃亡し、憧れと神秘の国チベットの首都ラサを目指す。何度も危険な目にあい、浮浪者のごとくボロボロになってなんとか行き着いたラサ。その旅路とチベットの文化慣習を描いた作品。 著者の目線や語りから、チベットを愛し、尊敬し、尊重している様が伝わってくる。訳は少し古風で堅いけれど、ときに詩的な表現もある。宗教を中心に回り、近代化していなかったチベットで暮らした日々を想像すると、いまの日本よりも人間的で平和でささいなことにも驚き、楽しみを見出せる素朴さを感じる。氾濫する煩わしい情報がない世界に行ってみたいと思う。チベットが中国に侵略された出来事も描かれていて、いまだに独立が叶っていないことを考えると、世界から忘れられてしまったのではないかと心配になる。 自分は見たことのない、そしてもう壊されてしまったある民族の生き方の証と記録として、貴重な本なのだと思う。著者のような目線で異なる民族や地域を想うことができれば、戦争なんて起こらないかもしれないのに。

Posted by

前半はインド北部の捕虜収容所を脱出して徒歩でチベットを目指した著者の旅の記録。 もともと著者はドイツのヒマラヤ遠征隊に選ばれるほどのエリート登山家だったということだが、それでもまともな装備も無い中で冬のヒマラヤ越えを成し遂げたというのは驚くばかり。登山家としての才能だけでなく文...

前半はインド北部の捕虜収容所を脱出して徒歩でチベットを目指した著者の旅の記録。 もともと著者はドイツのヒマラヤ遠征隊に選ばれるほどのエリート登山家だったということだが、それでもまともな装備も無い中で冬のヒマラヤ越えを成し遂げたというのは驚くばかり。登山家としての才能だけでなく文才にも恵まれていたようで、極限状況での旅の労苦にしても、道中の神秘的な山々や湖の景色にしても、読んでいて周囲の光景とそれを見た著者の心象風景とが頭の中に鮮明に浮かんできて惹きこまれた。 後半は苦難の末にラサへ着いてからのチベット人との交流を中心にしたかつてのチベット文化の記録が中心となる。そしてダライ・ラマとの邂逅からクライマックスへ。 20世紀の半ばまで宗教を基礎にした独自の国造りで閉鎖的ではあっても人間味の豊かな個性ある文化を維持してきたチベットがかつての姿を取り戻す望みはもはやほとんどなさそうであり、だからこそ在りし日の様子を人々の息遣いまで丁寧に写し取った本書の貴重さが際立っている。

Posted by

映画先に観てるとダライラマ登場まで長く感じた。 当時のチベット人のダライラマへの尊敬の様子、文化が垣間見える文章。 チベットでも動物解体などの被差別民がいる事が驚き。

Posted by

この本を読んでる間中、何をしてても頭の中はチベットを旅してた。 映画も観ましたが、本の方が当然内容はより詳細。 しかし、映画でしか表せない色の美しさ、空気感、音の感じを知ってから本を読むと、文字がより一層深みを増して入ってくる感じです。 そのため、脳内がしばらくチベットに行ってし...

この本を読んでる間中、何をしてても頭の中はチベットを旅してた。 映画も観ましたが、本の方が当然内容はより詳細。 しかし、映画でしか表せない色の美しさ、空気感、音の感じを知ってから本を読むと、文字がより一層深みを増して入ってくる感じです。 そのため、脳内がしばらくチベットに行ってしまったんだけど… 自分ひとりでは経験できない事を本を通じて経験できると言うのはまさにこの事。 時代も宗教も環境も、何もかも今の私とは違う世の中がある事をしれます。 かしこまったり、覚悟を決める事なく、この本を読み始めると良いと思います。

Posted by

映画を見て、チベットに興味が湧いて、本書を購入(絶版されていて、ネットで中古しかなかった。)。 映画とは違い、ラサにたどり着くまでの冒険が詳細に記録されていて、山岳紀行文としても、冒険モノとしても、非常に楽しめた。 ダライ・ラマとの友情には胸が熱くなり、最後まで没頭できた。

Posted by

ダライ・ラマ14世の自伝を読み、チベットの抱える現状と歴史的背景に興味を持ちましたが、ダライ・ラマ自身が、現在のチベット問題の一方の当事者ですのでもっとチベットを公正に認識できないかと思い、本書を読みました。 セブンイヤーズ・イン・チベットは、純然たる中国共産党支配前のチベット...

ダライ・ラマ14世の自伝を読み、チベットの抱える現状と歴史的背景に興味を持ちましたが、ダライ・ラマ自身が、現在のチベット問題の一方の当事者ですのでもっとチベットを公正に認識できないかと思い、本書を読みました。 セブンイヤーズ・イン・チベットは、純然たる中国共産党支配前のチベット風土記に近い内容だと思います。 現在、当時のチベットがどれだけ保存されているかはわかりませんが、ハインリッヒ・ハラー氏の筆により秘境・桃源郷とされた当時のチベットに暮らし、そこに生きる人々が余すところなく伝えられています。 彼が描写するのは、ただただ、信仰に篤い国と人々です。 彼は同時に、チベットを愛し、チベットから愛されたのだ思いました。 終節にはダライ・ラマとの親交と赤色中国人に美しい国が占領されるさまが描かれていますが、それはチベットという国が滅ぶというトーンよりむしろ出国の際に親しき者との別れの情感で書かれているのが印象的です。 異邦人でありながらチベット人のように振る舞い愛された著者ならではの視線だと思います。

Posted by