沖縄文化論 の商品レビュー

「それは私にとって、…

「それは私にとって、一つの恋のようなものだった。」沖縄と出会い、それをまとめるまで一年かかった。岡本太郎はこの経験を、恋と名付けた。著者は沖縄を発見することで日本、そして生命の深遠さを発見していく。ここには確かに、恋愛にも似た「島との出会い」が記録され、見事な洞察力で沖縄が描かれ...

「それは私にとって、一つの恋のようなものだった。」沖縄と出会い、それをまとめるまで一年かかった。岡本太郎はこの経験を、恋と名付けた。著者は沖縄を発見することで日本、そして生命の深遠さを発見していく。ここには確かに、恋愛にも似た「島との出会い」が記録され、見事な洞察力で沖縄が描かれている。

文庫OFF

すごい!びっくりしま…

すごい!びっくりしました。こんなにも知的刺激に満ちた文化論だとは読みまで想像しなかった。岡本太郎という人がこんなに純粋に物事を見つめ、冷静に熱く文化を読む人だとは。

文庫OFF

岡本太郎の感じた、沖…

岡本太郎の感じた、沖縄という島の美しさ、残酷さ、悲しさが胸に迫ってきます。そしてその時代は失われかけています。沖縄ブームの今こそ、見直されるべき一冊であると思います。

文庫OFF

沖縄のことをシーサー…

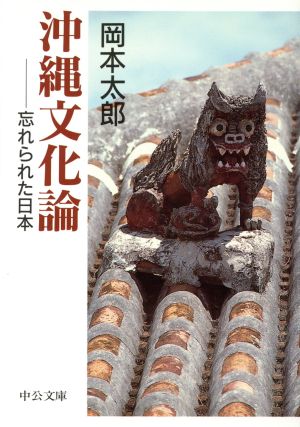

沖縄のことをシーサーとかハイビスカスとかいう知識しかない人がこの本をよんだらビックリ仰天しますよ!沖縄の文化、宗教について岡本氏は「無駄のない美しさ」といっていますが、本当にそのとうりであるという実感がこの本を読んだ後には沸いてくると思います。とにかく読みましょう。かの三島由紀夫...

沖縄のことをシーサーとかハイビスカスとかいう知識しかない人がこの本をよんだらビックリ仰天しますよ!沖縄の文化、宗教について岡本氏は「無駄のない美しさ」といっていますが、本当にそのとうりであるという実感がこの本を読んだ後には沸いてくると思います。とにかく読みましょう。かの三島由紀夫さんも大絶賛した本です。

文庫OFF

私は日本人ですが、こ…

私は日本人ですが、この本を読んで、日本にこんな文化・信仰深い場所があるということにカルチャーショックでした。今年の夏に念願の沖縄に行き、そこでもちょっとしたカルチャーショックでしたが、もっと沖縄について学ぼうと思ったところに大好きな岡本太郎さんのこの本を見つけ即買いしましたが、予...

私は日本人ですが、この本を読んで、日本にこんな文化・信仰深い場所があるということにカルチャーショックでした。今年の夏に念願の沖縄に行き、そこでもちょっとしたカルチャーショックでしたが、もっと沖縄について学ぼうと思ったところに大好きな岡本太郎さんのこの本を見つけ即買いしましたが、予想以上の代物です。とてもよい本にめぐり合えたとおもっています。沖縄の昔(戦前)からの国からの扱われ方、それをいかに住人がポジティブに受け止めていくか、というところの描写がなんともいえませんで

文庫OFF

著者が感じた沖縄につ…

著者が感じた沖縄についてを知ることができる本。ぐんぐん読める。

文庫OFF

生と結びついた歌と踊り。 ミソギとしての入浴、そして日々の再生。 目が開かれる思いでした。 沖縄文化、興味深いです。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

沖縄事前読書週間3冊目、この後少し間は開くかもしれないですが、次は柳田国男や折口信夫の『沖縄文化論集』を読もうと画策中。その後はネフスキーの『月と不死』かなあワクワク。 本エッセイは1959年の11〜12月の沖縄滞在をベースに書かれ、その後にイザイホーを見に行った1966年、本土復帰の1972年の増補も収録している。全編面白かったし、楽しく読めた。岡本太郎の文章読みやすい。あとがきの…沖縄の魅力にひきこまれ、私はほとんど一年近くもこの仕事にうちこんでしまった。それは私にとって、一つの恋のようなものだった…という熱量がしっかり伝わってくる。 「何もないこと」の眩暈 …この世界では物として残ることが永遠ではない。その日その日、その時その時を、平気で、そのまま生きている。風にたえ、飢にたえ、滅びるときは滅びるままに。生き次生きながらえる、その生命の流れのようなものが永劫なのだ。…美しいものではあっても、美しいと言わない、そう表現してはならないところにこの文化の本質がある。生活そのものとして、その流れる場の瞬間瞬間にしかないもの。そして美的価値だとか、凝視される対象になったとたん、その実態を喪失してしまうような、そこにわたしの突き止めたい生命の感動を見とるのだ。さらに強調していう。問題は石垣や裸足やクバ笠ではない。その美しさなんて、本質的にいってそんなもの、あろうがなかろうが、どうでもいいことなのだ。ただそれが媒体となり、それを通して直感し、感じとる、永劫ーなまなましい時間と空間。悠久に流れる生命の持続。(p.70-1) この目まぐるしさはどうしたものだろう。…しかし勿論日本に限らない。世界じゅうのオーガニゼーション・マンが、自覚するしないにかかわらず落ち込んでいる絶望的なシチュエーションである。生命のリズムと時計の針との違和感。というよりも生命自体が画一化しているということだ。そういう矛盾がどこからくるかという問題は一応別として、ただ空しく一方的時間に飲まれてしまっては、生きている甲斐がない。(p.73) 八重山の悲歌 …歌というと、われわれはあまりにも、作られ、みがきあげられた美声になれてしまっている。美声ではない。叫びであり、祈りであり、うめきである。どうしても言わなければならないから言う。叫ばずにはいられない、出なければ生きていかれないから。それが言葉になり、歌になる。(p.105) 踊る島 …歓喜が全身をつき動かす。人は踊る。よろこびの極みが踊りであり、そのエネルギーの放出はまた強烈な歓喜である。心身が解き放たれ、自分自身を世界に向って惜しみなく投げ出す。それは自己拡大であると同時に、自己喪失といっても良い。際限なしにあふれ出る。その時人は世界を所有し、宇宙と同化する。踊り上がり、全身を空に投げ、くるくる廻る。世界は同心円を描き、すみずみまで輝いてこちらを包む。…そのような死こそ、そのような生こそ…。(p.121) ちゅらかさの伝統 …災いとか伝染病を美称でよぶのは、なるほど、ひどく矛盾のようだが、しかしかつての島の人には切実な意味があったに違いない。複雑な心情である。…恐ろしいからこそ大事にする。人間が自然の気まぐれに対して無力であった時代、災禍をもたらす力は神聖化された。"凶なる神聖"である。それは"幸いなる神聖"と表裏である。(p.185) …危機感、抵抗のピリピリした防禦反応が働いている間は、鹿鳴館精神も賢明な手段であったろう。しかしそれが鈍り、なれてしまうと、やがてだらしのない植民地風景になってくる。近代日本のカリカチュアーの一面である。そしてそれは今日なお続いている。(p.193) 本土復帰にあたって …私は島ナショナリズムを強調するのではない。島は小さくてもここは日本、いや世界の中心だという人間的プライドをもって、豊かに生きぬいてほしいのだ。沖縄の心の永遠のふくらみと共に、あの美しい透明な風土も誇らかにひらかれるだろう。(p.205)

Posted by

私が沖縄に関してもってる知識、観光、リゾートに関して80%、太平洋戦争の歴史に関して10%、独特な文化、風俗、農業など10%。 岡本太郎さんに関してもってる知識、太陽の塔を作った芸術家だということと、芸術は爆発だと言う名言のみ。 本土復帰前、観光開発前の沖縄と岡本太郎さん。私、何...

私が沖縄に関してもってる知識、観光、リゾートに関して80%、太平洋戦争の歴史に関して10%、独特な文化、風俗、農業など10%。 岡本太郎さんに関してもってる知識、太陽の塔を作った芸術家だということと、芸術は爆発だと言う名言のみ。 本土復帰前、観光開発前の沖縄と岡本太郎さん。私、何も知らなかったんだと思い知りました。

Posted by

芸術家が考えを言葉にできると、深い洞察と感受性により、ここまで鮮やかにまざまざと、感じたことを表現できるのだと感動しました。言葉もアートです。 「本土復帰にあたって」は涙がでました。

Posted by