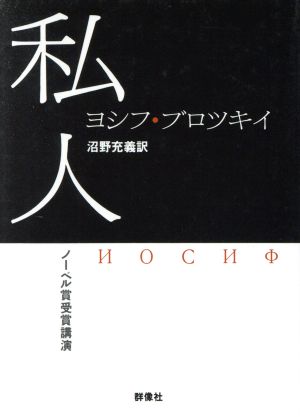

私人 の商品レビュー

私もブロツキーになりたい たいそうなことを言うつもりはありませんが、少なくとも、ディケンズの小説をたくさん読み耽った者にとって、いかなる理想のためであれ自分と同じ人間を撃ち殺すことは、ディケンズを読んだことのない者にとってよりも難しいだろうと、私は-経験からではなく、残念なが...

私もブロツキーになりたい たいそうなことを言うつもりはありませんが、少なくとも、ディケンズの小説をたくさん読み耽った者にとって、いかなる理想のためであれ自分と同じ人間を撃ち殺すことは、ディケンズを読んだことのない者にとってよりも難しいだろうと、私は-経験からではなく、残念ながら理屈の上だけですが-考えます。

Posted by

1987年ノーベル文学賞受賞講演。 「詩を書く者が詩を書くのは、何よりもまず、詩作が意識や、思考、世界感覚の巨大な加速器だからです」 と最後に語っている。 この部分を読んで、文学系をぞんざいに扱おうとするその原因の一つは、これなのかなと感じた。 言葉は生き延びる。

Posted by

芸術は人生の唯一性を保証するんだな。まさに科学の反対だと言える。 だから大衆の支配者は芸術を嫌う。 <以下印象に残った箇所> ・人間に課せられた仕事は自分自身の人生を生き抜くこと。外から押し付けられた人生、指示された人生は、それがどんなに上品に見えても駄目なんです。人生は一度限...

芸術は人生の唯一性を保証するんだな。まさに科学の反対だと言える。 だから大衆の支配者は芸術を嫌う。 <以下印象に残った箇所> ・人間に課せられた仕事は自分自身の人生を生き抜くこと。外から押し付けられた人生、指示された人生は、それがどんなに上品に見えても駄目なんです。人生は一度限りのものであり、そのチャンスを他人の外見、他人の経験の模倣のために、つまり同語反復のために浪費してしまったら、さぞかしくやしいことでしょう。 ・人間は倫理的存在である前に、まず審美的存在です。 ・支配者を選ぶときは政治綱領ではなく読書体験を選択の基準にしたなら地上の不幸はもっと少なくなるでしょう。 ・もっとも思い犯罪は本を軽視する事。本を読まないこと。

Posted by

わたしにはロシアの詩人ブロツキイの詩がなじめないが、散文は心に響く。 このノーベル賞受賞講演は詩人たちは何ものか、その核心をを簡潔に語っている。 川端康成の受賞講演も感動的であったが、迫力という点ではブロツキイが圧倒的である。亡命詩人ゆえの力であろう。 彼を主人公とする「文...

わたしにはロシアの詩人ブロツキイの詩がなじめないが、散文は心に響く。 このノーベル賞受賞講演は詩人たちは何ものか、その核心をを簡潔に語っている。 川端康成の受賞講演も感動的であったが、迫力という点ではブロツキイが圧倒的である。亡命詩人ゆえの力であろう。 彼を主人公とする「文学裁判」を紹介しておこう。 1963年12月、詩人ブロツキイは定職につかない有害な「徒食者」として逮捕され、レニングラードで裁判にかけられた。 裁判官「いったい、あなたの職業は何です?」 ブロツキイ「詩人です。詩人で翻訳もします」 裁判官「誰があなたを詩人と認めたんです?誰があなたを詩人のひとりに加えたんです? 」 ブロツキイ「誰も。じゃあ、誰がぼくを人間のひとりに加えたっていうんです?」 裁判官「でも、あなたはそれを勉強したんですか?」 ブロツキイ「何を?」 裁判官「詩人になるための勉強ですよ。そういうことを教え、人材を養成する学校に、あなたは行こうとしなかったでしょう・・・・」 ブロツキイ「考えてもみませんでした・・・・そんなことが教育で得られるだなんて」 裁判官「じゃあ、どうしたら得られると思うんです?」 ブロツキイ「ぼくの考えでは、それは・・・・神に与えられるものです」 (引用 沼野充義訳)

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

ノーベル賞受賞者の講演、演説はしばしば書籍化されているらしく、今回このヨシフブロツキーの受賞講演が自分にとって初めて手にとった講演記録となった。 そもそもヨシフブロツキーとは誰なのか? 簡単に言えばロシアの詩人、としか言いようがない。例えば祖国であるソ連からアメリカへ亡命し、急変する時代のさなかをしなやかに生きた芸術家と言ってもいい。 しかしこの講演記録を読み終えて思う事と言えば、そんな個人的背景よりも詩人として煮詰まった彼の言語選択の卓越性や芸術にかける献身的な愛を思わざるを得なかった。 ブロツキーの言うロシア語の重要性をまさかこんな所で直感的に認識してしまうのか、という後悔と共に、ロシア語という言語を理解できない自分の薄学が悔やまれた。 芸術と詩を隔てる明確な線引きをあえてすることで確実な政治介入を構想し、互いが引き合う関係を築く、全ての面において前進的なプロセスを導きだした。 ナボコフの詩が我々に何かを与える過程を口にするならそれは「読む」というよりも「体得」と言う方が賢明だろう。 この本を読む事によって詩の重要性を理解できるだけでも、それはそれで素晴らしい。

Posted by

たった60ページの講演であるが、これを読んで色々と考えさせられた。 国家という社会保障や再分配の仕組みが無くなって、先鋭で審美眼に優れた詩人が置き換わることを夢想しました。これは詩による革命を謳った書といえるものだと考えます。 国家は成立した時点でレガシーな存在であるのに対し...

たった60ページの講演であるが、これを読んで色々と考えさせられた。 国家という社会保障や再分配の仕組みが無くなって、先鋭で審美眼に優れた詩人が置き換わることを夢想しました。これは詩による革命を謳った書といえるものだと考えます。 国家は成立した時点でレガシーな存在であるのに対し、詩人はミューズの声を聞き、詩作が意識や、思考、世界感覚の加速器であるのだから常に現在であり明日であり続ける。

Posted by

ノーベル賞を受賞したロシア(アメリカへ亡命)の詩人の受賞講演。 大衆よりも己も含む其々の個にこだわり、国家や社会に弾圧される個の怒りを想う。その中での変わらぬものとして、詩人が発する言葉の絶対を言い、それらが読み継がれて行くこと、結果心に根付くことを切望していた。 時として、書...

ノーベル賞を受賞したロシア(アメリカへ亡命)の詩人の受賞講演。 大衆よりも己も含む其々の個にこだわり、国家や社会に弾圧される個の怒りを想う。その中での変わらぬものとして、詩人が発する言葉の絶対を言い、それらが読み継がれて行くこと、結果心に根付くことを切望していた。 時として、書物(とりわけ詩)を読む者は悪人にならない等の飛躍的発言から、いささか高慢で偏屈な匂いもするのだが、誇り高い実直さも伺え、言葉は違えどその先にある想いは同じなのかもしれない。

Posted by

「全人類の幸福の熱烈な擁護者や大衆の支配者たちが小さなゼロたちを操ってやろうとたくらんでいるとき、芸術はそのゼロたちの中に「ピリオド、ピリオド、コンマ、マイナス」と記号を書き込んで、ゼロの一つ一つを、常に魅力的ではないにしても、ともかく人間らしい顔に変えてしまうのです」 この...

「全人類の幸福の熱烈な擁護者や大衆の支配者たちが小さなゼロたちを操ってやろうとたくらんでいるとき、芸術はそのゼロたちの中に「ピリオド、ピリオド、コンマ、マイナス」と記号を書き込んで、ゼロの一つ一つを、常に魅力的ではないにしても、ともかく人間らしい顔に変えてしまうのです」 この表現が素晴らしいと思う。ここでの「大衆の支配者たち」とはヒトラーやスターリンのことで、彼が生まれたソビエトでは、スターリニズムが支配していた。その全体主義の中で、抗いとして、芸術、特に文学は画一化からの逃げ道となっていた。自らが深く親しんだ文学に対しての全幅の信頼と礼賛は、そんなブロツキイの生い立ちから自然に育まれた思想でもあった。 「こんな風に言語の虜になった人間こそが、おそらく、詩人と呼ばれるのです。」 芸術は、人間に私的性格を教える。それを体験する人間をよりいっそう私的な個人に変える。一生を文学と共にしたブロツキイも多聞に漏れず、詩人である前に私人だったのだ。 粛清と統制の時代から離れた現在であっても、ブロツキイの礼賛はやはり響く。 色が着いていない純朴な若手が欲しい。 こんな独りよがりのコメントから、ファシズムのそよ風を感じないだろうか。せっせと歯車を作っている片隅で、芸術は今日も私たちにピリオド・コンマ・マイナスをつけようとしている。

Posted by

ソヴィエトからアメリカへ追放され、二つの言語で作品を遺したヨシフ・ブロツキイの、1987年における講演。 人間に使命があるとすればそれは何よりもまず自分自身であること、反復を受け容れない個人であることであり、言語を持った人間にとって詩というものが常に根源的な存在であるということを...

ソヴィエトからアメリカへ追放され、二つの言語で作品を遺したヨシフ・ブロツキイの、1987年における講演。 人間に使命があるとすればそれは何よりもまず自分自身であること、反復を受け容れない個人であることであり、言語を持った人間にとって詩というものが常に根源的な存在であるということを、詩人は明徹な穏やかさで語っている。 人間が言葉から逃れなれない以上、そして言葉の軽視が自己の軽視として自らに返ってくる以上は、この講演を言葉に関わる全ての人、つまりあらゆる人間、すべての個人に読んでもらいたい。本文30余頁。沼野充義の解説も簡潔で優れている。

Posted by

- 1