典座教訓・赴粥飯法 の商品レビュー

道元のいう禅は、生活禅、行・住・坐・臥のすべてが禅でなければならない、人間の行動すべてが禅であらねばならない。よって食事を作る行動も禅の修行。フルタイムの出家者の生活指導書としての典座教訓(食事を作る行動の手順書)であり赴粥飯法(食事の作法書)が必要になった、と。(ひろさちやの言...

道元のいう禅は、生活禅、行・住・坐・臥のすべてが禅でなければならない、人間の行動すべてが禅であらねばならない。よって食事を作る行動も禅の修行。フルタイムの出家者の生活指導書としての典座教訓(食事を作る行動の手順書)であり赴粥飯法(食事の作法書)が必要になった、と。(ひろさちやの言うところによれば)

Posted by

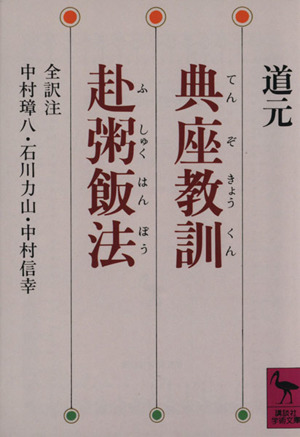

典座教訓 赴粥飯法 著者:道元(1200-1253、京都、禅僧) 訳注:中村璋八(1926-2015、神奈川愛川町、中国哲学)、石川力山(1943-1997、宮城県加美町、仏教学)、中村信幸

Posted by

曹洞宗を作り上げた道元の一冊。 『その悩み、哲学者がすでに答えを出しています』という本で道元の事を知り、読んでみようと思い購入。 典座教訓と赴粥飯法は、食事を作る典座という役職の教訓を書いたものと食事をするときの決まりについて書いた一冊である。 道元が宋に留学したときに、当...

曹洞宗を作り上げた道元の一冊。 『その悩み、哲学者がすでに答えを出しています』という本で道元の事を知り、読んでみようと思い購入。 典座教訓と赴粥飯法は、食事を作る典座という役職の教訓を書いたものと食事をするときの決まりについて書いた一冊である。 道元が宋に留学したときに、当時の日本の仏教では軽視されていた典座という役職の人に港で会う。 その際に、典座という食事を作る役職でさえも、修行の一つである事を知り、感銘を受ける。 それまで日本の仏教では食事を作る典座に秩序はなく、修行の一つであるという意識さえもなかった。また食事の際の作法も統一されていなかった。 そんな状況を変えようとしたのが道元の「典座教訓」と「赴粥飯法」であった。 正直、読んでみると食べ方などが掲載されているので、何か学ぼうとするのは難しい。仏教に興味があり、他の宗派の食事作法に精通していれば比較できて面白いのかもしれない。 しかし、一般人が読んでも「へ〜」くらいで終わってしまうのがオチである。 ただ、最後の道元の出生からの歴史は読んでて興奮した。14歳で出家し、24歳で宋に留学へした道元。比較的裕福な家庭に生まれたという点もあるのだろうが、小さい頃から教育をしっかり受けているのだと感じる。 岩崎弥太郎の本を読んだときもそうだけど、昔の方が?小さい頃からの教育がしっかりされている感があるのはなぜだろうか。英才教育の家庭は、今も昔も変わっていないのだろうか? でも、小さいころの教育ほど重要なことはないのは、アドラーの心理学からも読み取れる。 「三つ子の魂百まで」というけれど、3歳までに受けた教育や学びはその後もずっと引きずる。それを変えることはできるけど、自然になってしまうからなかなか客観的に捉えられない。 そんな事を感じながら読むと面白い一冊となった。

Posted by

食べるとはどういうことか。 作るとはどういうことか。 すべてが修行になる仏道の世界。 ごはん噛みしめて食べます。

Posted by

教科書に載っている以外に知識がないが、鎌倉時代の禅僧の道元の著書『永平清規』のなかの2編をまとめた本。 典座教訓は仏道修行の場において食事を作る役目の人間のあり方を記したもの。赴粥飯法はその食事をいただく側の作法を記している。 典座教訓は道元自身の体験も交え、典座という食事の提供...

教科書に載っている以外に知識がないが、鎌倉時代の禅僧の道元の著書『永平清規』のなかの2編をまとめた本。 典座教訓は仏道修行の場において食事を作る役目の人間のあり方を記したもの。赴粥飯法はその食事をいただく側の作法を記している。 典座教訓は道元自身の体験も交え、典座という食事の提供役の職務のひとつひとつが修行と密接であると示し、高い精神性を感じさせる。禅の理解だけでなく、現代人の仕事の取り組み方でのヒントももらえるように思う。 対して赴粥飯法は食事場に入るところから出るところまでの作法を事細かに規定しているが、どうも作法に偏重しすぎている感が否めない。

Posted by

偉大なるZEN MASTERによる 「おいしいご飯の作り方」 「やさしいテーブルマナー」のセット。 道元禅師が中国に留学した時、 典座の働きぶりに感激して、 修行として大事な仕事だと考えたらしい。 そして典座の心がけとして、 喜心(喜んで仕事をする) 老心(子を思うように材料...

偉大なるZEN MASTERによる 「おいしいご飯の作り方」 「やさしいテーブルマナー」のセット。 道元禅師が中国に留学した時、 典座の働きぶりに感激して、 修行として大事な仕事だと考えたらしい。 そして典座の心がけとして、 喜心(喜んで仕事をする) 老心(子を思うように材料や道具を大事にする) 大心(何があっても動じない) の三つが必要と説く。 赴粥飯法の方は細かい作法の話が多い。

Posted by

座禅修行体験後、興味を持って読む。大事なところは家にある永平寺の料理本と被っているという事実。料理責任者への訓戒だが、教えは料理にとどまらない。

Posted by

「百器徒然袋−雨」の「山颪」に登場する書物です。構成がいいので、禅を全く知らなくてもスッと入れます。「鉄鼠の檻」の復習にも。

Posted by

- 1