小説集 夏の花 の商品レビュー

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

通して読むと、視点人物がだれか覚束なくなってしまう。はっきり焼きつくのは「夏の花」に描かれた、こまごました日常からの、破滅の出来事とその結果ーー原子爆弾の投下による悲惨なありさまそのもの。それと、巻尾に記されてある、「一人の人間が戦争を欲したり肯定する心の根底には、他の百万人が惨死しても己れの生命だけは助かるという漠たる気分が支配しているのだろう。(中略)だが、戦争は今後、あらゆる国家あらゆる人間の一人一人を平等に死滅に導くということを特に明記すべきだ」という『平和への意志』中の一節である。

Posted by

どの話も読んでいて心に響き、訴えてくるものがありましたが、中でも「夏の花」と「廃墟から」は別格でした。 生々しさと悲惨さを正確に淡々と描いていて、原爆の恐ろしさを改めて実感させられました。 読んでいてどこか寂しく、虚しくなる作品でした。

Posted by

原民喜(1905~1951年)は、広島市生まれ、慶大文学部卒の詩人、作家。郷里の広島に疎開していた1945年8月に原爆が投下され、爆心地からわずか1.2kmの生家で被爆したが、狭い便所にいたことから一命をとりとめ、その後、被爆した体験を基に多くの詩や小説を残し、1951年、国鉄(...

原民喜(1905~1951年)は、広島市生まれ、慶大文学部卒の詩人、作家。郷里の広島に疎開していた1945年8月に原爆が投下され、爆心地からわずか1.2kmの生家で被爆したが、狭い便所にいたことから一命をとりとめ、その後、被爆した体験を基に多くの詩や小説を残し、1951年、国鉄(当時)中央線にて鉄道自殺した。 本書の表題作『夏の花』は、原爆投下からの3日間を描いた代表的短編小説で、同年秋に書かれたが、GHQの検閲でなかなか出版が認められず、被爆者の描写などいくつかの箇所を削除した上で、題名も当初の『原子爆弾』から(戦争とは関連性が薄い)『夏の花』に改められて、1947年6月に「三田文学」にようやく発表された。 また、『夏の花』に続いて書かれた、原爆投下後の数ヶ月を描いた『廃墟から』、原爆投下前の数ヶ月を描いた『壊滅の序曲』は、併せて「夏の花三部作」と称され、1949年に、その他の小説3作品と詩1篇、エッセイなどを収録した、本作品集『夏の花』が刊行された。(『夏の花』の削除部分が加えられて完全な形で公表されたのは1953年) 私はこれまで、太平洋戦争に関する多数の小説、ノンフィクションを、殊に原爆に関しては、井伏鱒二の『黒い雨』、大江健三郎の『ヒロシマ・ノート』、広島テレビ放送編集の『いしぶみ~広島二中一年生全滅の記録』などを読んできたが、本書の特徴的な印象は、小説という形態を取りながらも、(おそらく)内容の大半は自らが経験した事実で、その事実が、余分な描写や感情表現を挟まずに、淡々と描かれているがために、読み手がその事実を追体験しているような気持ちにさせられることである。 解説で、『夏の花』の発表のために奔走した評論家・佐々木基一氏も、原の三十三回忌(1983年)に広島を訪れ、原が原爆投下から3日間辿った道筋(即ち、『夏の花』に描かれた場所)を車で巡った際に、原子爆弾にやられて火傷した女学生たちが、川縁に群がって、泣きながら「お父さん、お母さん」と訴えている光景を目裏に見た、すなわち、原と同じ道を歩き、同じものを見、同じことを感じているようだった、と書いている。 私は、毎年この時期になると、こうした本に自然に手が伸びるのだが、コロナ禍であろうと、世の中が変わろうと、忘れてはいけないことがあるということを再認識し、受け継いでいかなくてはならないと強く思うのである。 (2021年8月了)

Posted by

広島で被爆した経験を綴った「夏の花」を中心とした短編集。「夏の花」は被爆の経験をまさにそのまま綴ったという感じがありつつ、どこか膜一枚隔てた客観性を失わないところが、作家の眼なのかと思うし、逆に生々しいような気さえする。その他の短編が避難後の生活だったり、被爆前の生活だったりなの...

広島で被爆した経験を綴った「夏の花」を中心とした短編集。「夏の花」は被爆の経験をまさにそのまま綴ったという感じがありつつ、どこか膜一枚隔てた客観性を失わないところが、作家の眼なのかと思うし、逆に生々しいような気さえする。その他の短編が避難後の生活だったり、被爆前の生活だったりなのも、ああ、その前に被爆があったものな、ああ、この後に被爆があるのだな、と不在が存在を際立てるような構成の妙を感じる、小説ならではの伝え方であると感じた。

Posted by

2020年のセンター試験に「翳」が出題された原民喜の、広島の原爆についての小説・詩・エッセイ集(こちらには「翳」は収録されていない)。静かな文章が悲しみや理不尽さを際立たせている。本文に「七十五年間は市の中央には居住できない」との新聞の抜粋があった。75年後の今年、噛み締めて読む...

2020年のセンター試験に「翳」が出題された原民喜の、広島の原爆についての小説・詩・エッセイ集(こちらには「翳」は収録されていない)。静かな文章が悲しみや理不尽さを際立たせている。本文に「七十五年間は市の中央には居住できない」との新聞の抜粋があった。75年後の今年、噛み締めて読むことができてよかった。

Posted by

原爆被災地において、淡々と当時の様子、避難先の肩身の狭さと飢えを書いている。人物が「甥」「兄嫁」などの親族呼称で呼ばれていることが、噂で鉄道を行き来し知人を探し、家族のただなかにいる実在の存在であったのを感じる。 「誰も彼もが知り合いを探そうとしているのであった」

Posted by

読み終わりました。戦後70年にふさわしい素晴らしい読書体験でした。 筆者が広島市幟町で被爆し縮景園方面へ避難する3日間の話が「夏の花」です。筆者の実体験に基づいたものですが、そこには誇張などは何もなく、淡々と無機質な描写が続きます。 そのことが被爆の悲惨さをいや増すものにしてい...

読み終わりました。戦後70年にふさわしい素晴らしい読書体験でした。 筆者が広島市幟町で被爆し縮景園方面へ避難する3日間の話が「夏の花」です。筆者の実体験に基づいたものですが、そこには誇張などは何もなく、淡々と無機質な描写が続きます。 そのことが被爆の悲惨さをいや増すものにしています。恐ろしい描写であるにも関わらず、その文章は極めて美しく、不思議な印象を与えます。 「廃墟から」はその続編で今の佐伯区での避難生活。「壊滅の序曲」は被爆直前数か月の物語で、この3作が「夏の花三部作」と呼ばれるものです。 他の小説も、避難生活や、作者の生い立ち、戦後移り住んだ東京での困窮生活を描いたものです。 これらの作品は「何がお前に生きのびよと命じていたのかー答えよ、答えよ、その意味を語れ!」という筆者の意識のもと、「ふと己が生きていることと、その意味に」弾かれ、「このことを書きのこさねばならない」という、筆者の魂に突き動かされた作品なのです。 若い世代にぜひ読んで欲しい。そしてこのような惨事がに二度と起こさないように心に誓って欲しい。 夏の花 廃墟から 壊滅の序曲 燃エガラ 小さな村 昔の店 氷花 エッセイ 著者:原民喜(1905-1951、広島市、作家) 解説:佐々木基一(1914-1993、三原市、文芸評論家) カット:藤川栄子(1900-1983、香川県、画家)

Posted by

池袋西口の八勝堂書店で買いました。(2012年01月07日) 原民喜は、これが初めて。 読み始めました。 (2013年1月2日) 読み終えました。 (2013年1月3日)

Posted by

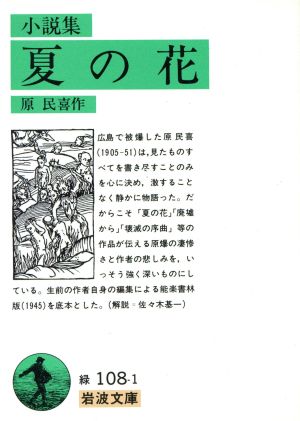

夏ごとに読み返している原民喜の『夏の花』を、今年は先日『映像の芸術』を読んだ佐々木基一の解説の付いた岩波文庫版で。原自身の編集による能楽書林版を再現したもので、「燃エガラ」という詩や、「小さな村」などの小説なども収められている。あらためて原の透徹した眼差しに打たれるが、「夏の花...

夏ごとに読み返している原民喜の『夏の花』を、今年は先日『映像の芸術』を読んだ佐々木基一の解説の付いた岩波文庫版で。原自身の編集による能楽書林版を再現したもので、「燃エガラ」という詩や、「小さな村」などの小説なども収められている。あらためて原の透徹した眼差しに打たれるが、「夏の花」三部作が、原爆の惨劇を戦争という文脈のなかにしっかりと位置づけていることは、もう少し強調されてもよいのではないだろうか。それは原が、軍都廣島で軍人相手の商売をしていた商店に生まれたからこそ可能なのかもしれない。今回初めて読んだ「昔の店」という掌編には、何人もの従業員を抱える大きな軍御用達の商店で育った原の幼年時代が、アンビヴァレントな思いを込めて描かれている。ベンヤミンの「1900年頃のベルリンの幼年時代」と照らし合わせてみたい作品である。さて、今回読み直して一つ気がついたのが「頑張る」という語の用法。原の使い方に従えば、「頑張る」のはまず軍人であり、軍人はまた非戦闘員に「頑張る」ことを強いるのだ。壇上に頑張って、防空演習に集まった住民を睥睨し、防空要因として広島に頑張ることを住民に強いるのだ。そのさまが描かれる「壊滅の序曲」の世界が、今ここと符合するように思えてならない。節電を頑張ることを、それどころか福島の人々は、被曝の危険が大きい場所に頑張ることをも強いられるこの夏の後に、「福島で原子炉の爆発が起き、大量の放射性物質がこの街を訪れるまでには、まだ四十時間あまりあった」と書くことになるのだろうか。

Posted by

- 1