商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 淡交社 |

| 発売年月日 | 2024/11/08 |

| JAN | 9784473046505 |

- 書籍

- 書籍

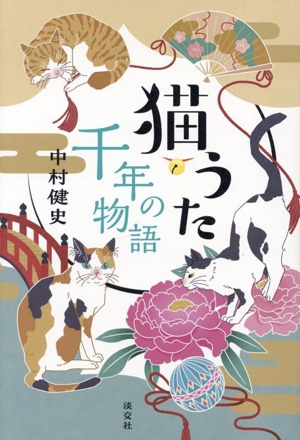

猫うた 千年の物語

商品が入荷した店舗:店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります

お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません

猫うた 千年の物語

¥1,760

在庫あり

商品レビュー

4

2件のお客様レビュー

にゃ~ん♡ 本書の作者 中村健史さんは、1980年高知県生まれで、神戸学院大学准教授。専門は国文学、特に鎌倉・南北朝時代の和歌だそうです。 みなさんは、犬派でしょうか、猫派でしょうか? ブクロガーさんのアイコンや本棚を拝見していると、この方は、犬派なんだろうなぁとか、猫...

にゃ~ん♡ 本書の作者 中村健史さんは、1980年高知県生まれで、神戸学院大学准教授。専門は国文学、特に鎌倉・南北朝時代の和歌だそうです。 みなさんは、犬派でしょうか、猫派でしょうか? ブクロガーさんのアイコンや本棚を拝見していると、この方は、犬派なんだろうなぁとか、猫派なんだろうなぁとか、鳥派、ウサギ派、、、とかが見受けられて楽しいです♡ 作者の中村さんは、学生さんたちとの会話の中では猫派に徹して、犬猫談義を楽しむということですが、ある時、ひとりの学生さんがこう質問してきました。 「先生、日本の文学には犬とか猫とか出てこないんですか?」 この質問に、猫派の立場の中村さんとしては、ちょっと困ると言います。というのは、犬は奈良時代の『古事記』や『万葉集』に登場するのものの、猫は平安時代に入ってからしか登場しないからです。猫だって奈良時代、さらにもっと前に日本にいなかったわけではないはずなのですが。。。 日本最古の猫文学は、空海(弘法大師)の『三教指帰(さんごうしいき)』という本だそうで、そこには愛玩の対象としての猫ではなく、ネズミよけのための実用的な猫の姿として書かれているそうです。(「ネズミを前にした猫のように強かった」という表現で) その後、平安時代には、猫はペットとしての地位を確立し、天皇を始めとする貴族たちに飼われて、たいそう可愛がられ、ほとんど人間あつかいを受けていたそうです。 例えば、菅原孝標女の『更級日記』には転生して猫になった人の話が出てきたりして、猫は「わたしたちの仲間」という意識だったそうです。 猫は紫式部の『源氏物語』にも登場します。柏木が女三の宮と出逢って不義の恋に落ちる「若菜」です。 光源氏の屋敷で蹴鞠の会が催された日、疲れた柏木がたまたま女三の宮の部屋の前で休憩しますが、その時、追いかけっこしていた猫の綱が簾に引っ掛かって、簾がめくれて部屋の中が見え、柏木は女三の宮の姿を見てしまうのでした。 恋をした柏木ですが、所詮この恋はかなうはずがありません。そこで、柏木は女三の宮の代わりに、その時の猫を手に入れて撫でさすります。ますます気持ちが抑えられなくなった柏木は、とうとう思いを遂げてしまうというお話です。 枕を交わした後、少しだけまどろんだ時、夢に飼いならした猫(手馴らし猫)が出てきます。手馴らし猫というのは懐妊を表わしているそうです。 作者の中村さんは、たった一匹の猫が柏木の運命を狂わせたと読み解きます。 平安時代まで猫が和歌に登場しなかったことについて、中村さんは、こう説明します。 「平安時代の人たちは「猫は雅びではない」と思っていました。」「猫がすき。でも歌には詠まない。」と。 最初の猫うたは、970年代に編纂された『古今和歌六帖』という歌集に出てくるそうです。 そして、1135年ころの『為忠家後度百首(ためただけごどひゃくしゅ)』で詠まれた源 頼政の歌が猫うたの歴史を変えたそうです。 「和歌ではふつう猫を詠まない。でも、あえて猫を詠んでみようじゃないか、という歌人たちが平安末期の社会にはいたんです。」とのことです。 本書では、このあと鎌倉・室町の猫うたについて解説されます。 日本文学における猫の扱いの歴史と作品が丁寧に解説されている労作です。そして、親しみやすい語り口で読みやすいです♪ 猫派の方、和歌派の方にオススメいたしますにゃぁ♡ 【目次】 その一 平安貴族は猫とおしゃべりした 古典のなかの猫さまざま その二 猫の おかげで始まる恋もある いたずら猫と『源氏物語』 その三 平安時代、 猫は鼻の穴だった 和歌のルールと少女漫画 その四 猫まっしぐら『源氏物語』の恋 鎌倉・室町時代の猫うた その五 猫にも恋の季節がやってきた 江戸前期の俳諧と「猫の恋」 その六 猫がいるだけで愛しくて 江戸後期の俳諧と和歌 その七 舶来猫は魔性の香り 明治以降の猫うた エピローグ あとがき(と補足)

Posted by

平安時代からの、様々な形で歌に詠まれてきた猫のお話。 学校の講義を聴くみたいで、でも、まったく堅苦しくはなく、楽しく、興味深く読んでいた。 平安時代の猫といえば、清少納言が書いていたり、源氏物語で重要な役割を果たしていたり。 物語のパーツだったり、猫自身が主役だったり、読まれ方に...

平安時代からの、様々な形で歌に詠まれてきた猫のお話。 学校の講義を聴くみたいで、でも、まったく堅苦しくはなく、楽しく、興味深く読んでいた。 平安時代の猫といえば、清少納言が書いていたり、源氏物語で重要な役割を果たしていたり。 物語のパーツだったり、猫自身が主役だったり、読まれ方にも時代性があるようで、面白かった。 著者紹介によると、大学の先生のようで、この先生の、この本の内容のような講義、受けてみたいなぁ。 紹介文で、「かつてねこをやしない」という文言があるのも素敵。ご本人が書かれたのじゃないかなぁ、なんて勝手に想像してしまう。

Posted by