商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 岩波書店 |

| 発売年月日 | 2023/06/19 |

| JAN | 9784003123010 |

- 書籍

- 文庫

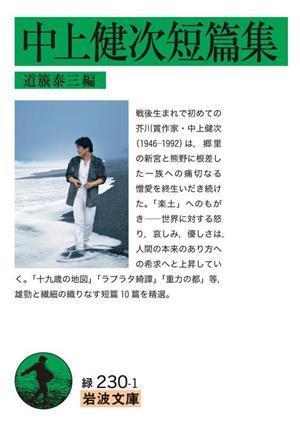

中上健次短篇集

商品が入荷した店舗:店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります

お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません

中上健次短篇集

¥1,001

在庫あり

商品レビュー

4

4件のお客様レビュー

「19歳の地図」が気になり、読み始めました。 しかし、メンタルが不調のため、途中で読むのをやめてしまいました。 またの機会にチャレンジしようと思います!

Posted by

粗雑だけれども力強い。そういう文章を綴る数少ない作家の一人ではないかと思います。妙に洒落た表現はないけれど、妙に心に響く文章を書く、そんな感じです。この短編集に収録された作品の殆どは読んだことのある短編でしたが、だからこそ安心して読めたし、思い出して噛み締めながら読めました。力を...

粗雑だけれども力強い。そういう文章を綴る数少ない作家の一人ではないかと思います。妙に洒落た表現はないけれど、妙に心に響く文章を書く、そんな感じです。この短編集に収録された作品の殆どは読んだことのある短編でしたが、だからこそ安心して読めたし、思い出して噛み締めながら読めました。力を与えてほしいときは、ぜひ。

Posted by

週刊少年ジャンプに連載されていたボクシング漫画といえば言わずと知れた車田正美の「リングにかけろ」。だが私が中上短編集を語るのに取り上げたいのはリンかけ本編ではない。昔のジャンプコミックスには巻末に著名人の応援コメントが掲載されていた。リンかけの何巻だったかは忘れたが、小林よしのり...

週刊少年ジャンプに連載されていたボクシング漫画といえば言わずと知れた車田正美の「リングにかけろ」。だが私が中上短編集を語るのに取り上げたいのはリンかけ本編ではない。昔のジャンプコミックスには巻末に著名人の応援コメントが掲載されていた。リンかけの何巻だったかは忘れたが、小林よしのりの博多弁丸出しの熱いコメントが載っていたのを私は数十年たった今でも思い出す- -「とうちゃん、かあちゃん、ねえちゃんの人情話でやってた頃は、やつもトロかったぜよ。いつの頃かしらねェが、突然やつは、すべてを悟ってきやがった。それからの「リンかけ」のド凄さといやァ、ギャラクティカはでるわ、ローリング・サンダーはでるわ、パンチくらった人間が体育館の窓ぶち破ってフッ飛んでいくわ、いやはや、たまげたね…」 -「なんせ、偏ってんのよ、やつァ…。斜に構えて、ポーズつくる現代青年のソフィスティケートされた心理構造を、完全に拒否してやんのよ。この偏りは、現代では異常だね。それゆえ、天才とはっきりいってのけちまうぜ、オレァ。」 これってそのまま中上にも当てはまると思わない? 地方から上京した貧乏下宿生が主人公の話を書いていたころは中上もトロかった。でもある日、食事中の家族の前に鉄斧を持って現れた異父兄から「ブチ殺したろか!」と怒りの言葉を浴びせられ、翌朝その兄が離れで首を吊った姿で見つかったエピソードを「眠りの日々」で書いた頃から中上も弾けたのだろう。 その後中上はさらに数々の諸作において、病弱で精神的にも起伏が激しく上述の兄とのかつての近親相姦をも匂わせる異父姉を書き、今は自殺した兄の父とも自分の父とも違う男を夫にしている母を書き、そして自分と同じく巨体を有し、圧するような存在感を放つ血の繋がらない父を書く。そして生の鼓動を中上の眼前に剥き出しに晒していたそれらの者を書き切ると、次に中上は自分にとっての生そのものの姿をさらに抽象化し、紀州で息づく中本の一統としての物語を「ラプラタ奇譚」に代表される「千年の愉楽」で紡ぐ。“生の姿の抽象化”とは平易な言葉で表すのが難しいのだが、生の物語を書き、そして生と表裏一体の死も物語として書くとき、それは結実するものだと私は考えている。それは生きること自体への讃歌であり、その営みが絶対的な死というものの最も人間的な受容(それはほとんどの人間が望みながらも成就できないもの)へと導かれるのである。 一方で、逆にもし、中上の諸作を「狂っている」としか思えない読者がいるのなら、それこそ小林よしのりが車田正美に贈った賛辞の締めの言葉「狂え、狂うんだ」にも通じる。つまり中上も車田も狂うことで傑作を生み出したということだ。 (「狂え」というのは、室町時代の「閑吟集」で「一期は夢よ、ただ狂え」と使われているようにポジティブにも使われるべき言葉だと理解しておく必要がある。) それと私が「重力の都」までを読み終えたときに気づいたのは、中上がいつの段階からか、その創作に「水平社宣言」をまるで通奏低音のように忍ばせるようになったのでは、ということ。つまり中上は作品それぞれに「吾々がエタであることを誇り得る時が来たのだ」という含意をひそかに織り込ませているように思えるのである。このことを考えると、「エタであることを誇る」というのが狂っていないのと同様に、中上の諸作も実は狂ってはいない。また「ラプラタ奇譚」で頻出する「高貴で澱んだ血」という字句使用法の矛盾も氷解する。 そして中上が水平社宣言の歴史と意義とを咀嚼し、自分の家系のみならず“一統”の壮大な物語を書くに至ったとき、それぞれの物語は、オリンポスの地で生を受けた喜怒哀楽を含めた人類の生きる姿そのものを神々の姿を借りて描き出そうとしたギリシャ神話の高さにまで昇華したとまで、私は言い切りたい。

Posted by