商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 藤原書店 |

| 発売年月日 | 2019/11/26 |

| JAN | 9784865782493 |

- 書籍

- 書籍

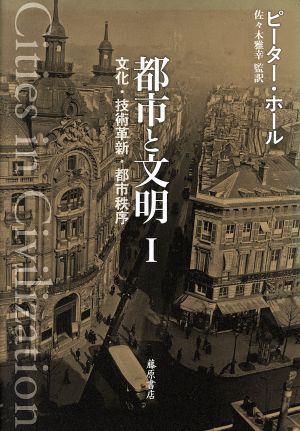

都市と文明(Ⅰ)

商品が入荷した店舗:店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません

都市と文明(Ⅰ)

¥7,150

在庫あり

商品レビュー

3

3件のお客様レビュー

辞書みたいに分厚いのに言ってること薄すぎないか、、!? (理解力乏しすぎるのかもしれないが) ずっと購入検討してて、図書館でたまたま見つけたから試しに借りてみたけど自分で購入しなくてよかったと心底思った。(7000円近くするし、1m上から落とせば人を殺められるくらい重いし) ...

辞書みたいに分厚いのに言ってること薄すぎないか、、!? (理解力乏しすぎるのかもしれないが) ずっと購入検討してて、図書館でたまたま見つけたから試しに借りてみたけど自分で購入しなくてよかったと心底思った。(7000円近くするし、1m上から落とせば人を殺められるくらい重いし) 自分が嫌いな人へのプレゼントとして最適だと思う。

Posted by

つながり: 『市民がつくる、わがまちの誇り』 『アートとコミュニティ』 都市研究・都市計画の大家による最高の都市論! 都市論の古典であるマンフォード『都市の文化』を凌駕し、「都市の文化と産業の創造性」を基軸に、代表的な都市の歴史を取り上げながら人類の歴史を壮大なスケールで展開...

つながり: 『市民がつくる、わがまちの誇り』 『アートとコミュニティ』 都市研究・都市計画の大家による最高の都市論! 都市論の古典であるマンフォード『都市の文化』を凌駕し、「都市の文化と産業の創造性」を基軸に、代表的な都市の歴史を取り上げながら人類の歴史を壮大なスケールで展開し、「創造都市論」の先鞭をつけた大著が、ついに邦訳刊行開始!

Posted by

この巨大なる本。辞書ではないかと思うほどの重量感がある。 1998年の著作にも関わらず、20年たった 今読んでも、新しい発見がある。 読みながら感じたことは、膨大なる智の源泉と集積を駆使して、 創造都市の歴史と系譜を明らかにして、どういう創造都市を構築すべきかを指し示している。 ...

この巨大なる本。辞書ではないかと思うほどの重量感がある。 1998年の著作にも関わらず、20年たった 今読んでも、新しい発見がある。 読みながら感じたことは、膨大なる智の源泉と集積を駆使して、 創造都市の歴史と系譜を明らかにして、どういう創造都市を構築すべきかを指し示している。 そして、読み終わった後に、感じたのは 第2巻を早く読みたいということだ。 なぜなら、東京と神奈川が、書かれているのだ。 ピーターホール が、東京と神奈川を 創造都市の歴史の中で、 どう位置付けているのかを 知りたい。 この間の佐々木雅幸氏の創造都市論を読んで感じたことは、 世界都市、グローバル都市に対地して、 創造都市を考察し、金沢 ボローニャとつながっていた。 そして、ラスキン、モリスの文化経済学的系譜に鉱脈を見ている。 ピーターホール は、創造都市をグローバル都市に焦点を合わせ論じている。 文化的知的創造性、技術と生産の革新、そして文化と技術の融合。 第1分冊は、急激な社会経済の転換を経験して生まれた 紀元前500年ごろのアテネ、ルネサンス期の1400年ごろのフィレンチェ、 シェイクスピア時代1600年ごろのロンドン、19世紀のウィーン、 1900年ごろのパリ、そして 1920年から30年ごろのベルリンを 詳細に分析する。それは、文化的知的創造性の例として考察される。 創造都市とは何か?創造的な環境がなぜ生まれたのか? 創造都市は、なぜ持続し得ず、光り輝く時期を再現できないのか? 均質化して行く都市の中で、輝くような創造都市の質をどうあげるのか? 善い生活のための都市のあり方を問う。 こういう視点で、6つの都市を解体し、再構築し、創造性を見出す。 ピーターホール の論述の縦横無尽さは、原注の多さにも感じる。 創造性を生むもの、それは、構造的な不安定の時である。 つまり、パラダイムの変換、秩序の変化にある。 情報と知識と外部環境への適応活動をする能力が、新しい何かを創造する。 アテネは、貴族社会の寡頭制支配政権から、最も有効な民主主義政権への変化。 フィレンツェは、中世の形式主義の縛りを断ち切ったルネサンス。 世界の果てを調査し収穫物を引き出していた、膨大の富の蓄積の中で 階級社会から、能力と冒険に基づく体制へと経済と社会の変容の時期の シェイクスピアの登場による詩と戯曲の誕生。 啓蒙運動の時代の王室と貴族の寵遇から、ウィーンで音楽が生まれる。 1910年ごろの、アウトサイダーたちが作り出したパリの芸術。 音楽と同じように芸術には、言葉の壁がなかった。 1920年代の、あらゆる束縛が芸術分野全体にわたる実験の狂乱の中でのベルリン。 ドイツは、モスクワと強い絆を結ばれていて、最も強大な左翼知識階層の存在によって 花開くが、全体主義の独裁政権によって壊滅させられた。 そこからくみ取るべき、創造性の火花の本質とは何かということだった。 この本は、続けて読むよりも、自分の関心ある都市から読んだ方が、くじけない。 とにかく、あらゆるところに 智の暴風と緊張 が吹き荒れているのだ。 沖縄で、ピカソのゲルニカ展を見てから、その衝撃が体内に熱くこもり 東京で、印象派からゴッホそしてコートルードを見て 不思議と 1920年ごろのパリに集中していることを不思議に思っていた。 「光輝の首都 パリ」で、その謎を解き明かしている。

Posted by