商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | みすず書房 |

| 発売年月日 | 2017/05/26 |

| JAN | 9784622085850 |

- 書籍

- 書籍

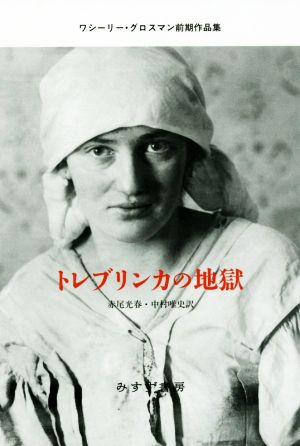

トレブリンカの地獄

商品が入荷した店舗:店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります

お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません

トレブリンカの地獄

¥5,060

在庫あり

商品レビュー

5

4件のお客様レビュー

グロスマンはフランクルの描かなかった地獄を圧倒的な筆で再現していきます。『夜と霧』と一緒に読むと、よりホロコーストの恐ろしさを体感することになります。 ホロコーストを学ぶ上でこの本がもっとフォーカスされてもいいのではないかと心から思います。

Posted by

1941年秋から1942年夏にかけてユダヤ人の集団殺戮が起きた町全てを一つ一つ数えることなど無意味だし、第一そんなことは誰にもできない。大都市であろうと、小さな町であろうと、僻地のシュテットルであろうと関係なく、この大量虐殺は至るところで起きたのである。あるシュテットルに100人...

1941年秋から1942年夏にかけてユダヤ人の集団殺戮が起きた町全てを一つ一つ数えることなど無意味だし、第一そんなことは誰にもできない。大都市であろうと、小さな町であろうと、僻地のシュテットルであろうと関係なく、この大量虐殺は至るところで起きたのである。あるシュテットルに100人のユダヤ人が住んでいたならば、100人全てが殺されたのであり、決してそれを下回ることはなかった。5万5000人住んでいたならば、犠牲者は5万5000人であり、一人とて死を免れた者はなかった。強調すべきは、このユダヤ人殺戮が正確に作成されたリストを元に計画的に実行された点である。100歳の老人も乳児も、ドイツ人がウクライナで出くわしたユダヤ人は全員、死のリストに選別された。一人残らずである。ユダヤ人住民の殺害は、詳細な指示に従って実行された。そこには足を引きずって歩行しかねる老人の始末方法、まだ這い這いし始めたばかりの幼児の殺し方が記されていた。ユダヤ人は各地で、いっせいにゲットーに送り込まれた。その後15キロに限り所持品を持参の上で集合を命じられ、郊外に連れ出された。そこで彼らは機関銃の一斉掃射を浴びた。この集団殺戮をたまたま目撃した人々は、2年経った今でもこの悪夢のために平静を取り戻すことができない。恐怖と狂気のその光景を思い出す時、彼らの目からは血がしたたり落ちる。P8(「ユダヤ人のいないウクライナ」)

Posted by

『グロスマンは概してソ連における反体制派、異論派の作家と見なされてきた。その評価が間違っていないことは、これまでに刊行された第二次世界大戦後の一連の作品をお読みいただければ明らかである。だが、そのような前提で本書を読まれた方は、やや意外の感を持たれたのではないだろうか』―『希望と...

『グロスマンは概してソ連における反体制派、異論派の作家と見なされてきた。その評価が間違っていないことは、これまでに刊行された第二次世界大戦後の一連の作品をお読みいただければ明らかである。だが、そのような前提で本書を読まれた方は、やや意外の感を持たれたのではないだろうか』―『希望と幻滅―歴史を生きた人びとを描く(中村唯史)』 一人の作家を、一人の人間を、後世の基準軸に合わせて評価することは困難だ。そのことを理解したつもりの上でも、作家ワシーリー・グロスマンの「前期」と分類される時期の作品を読むことにつきまとう困惑は大きい。本書には二人の翻訳者による詳細な解説が付せられているが、ひょっとしたら先ずその解説を読んだ上でこれらの作品に手を付けた方がよいのかも知れない、と思う。特に、ウクライナへ進軍する赤軍に従軍記者として参加していたグロスマンの書き記す言葉には、「後期」に書かれた作品において描かれる体制主義、あるいは全体主義への滲み出るような思いが込められた描写とは異なる調子の言葉の響きがある。それはむしろ社会主義的プロパガンダとして今でも通用してしまいそうな言葉でありさえする。 『ウクライナ左岸の村で、大砲が轟き、わが部隊の手榴弾が炸裂した。アヒルが飛び上がり白い大きな羽をばたつかせ、百姓小屋や、水草に覆われた小川や、庭や野菜畑の上をぐるぐる跳ね回った。驚いたアヒルたちの夢中な羽ばたきと、苦しげな悲鳴をあげて大騒ぎする様は、赤軍兵士にとって、痛ましいこの世の地獄絵図を見るような不気味さがあった』―『ユダヤ人のいないウクライナ』 『だが、だからこそ、死せるドンバスを目にするとき、私たちの心は悲しみだけではなく、大きな誇りによっても満たされるのだ。この破壊された恐ろしい光景は死を意味してはいない。それはむしろ生が勝利するだろうことの証である。生は死を蔑み、死に勝利しつつあるのだ』―『生』 もう一人の翻訳者である赤尾光春の解説「ユダヤの運命と共にあったロシア作家」を読むことで、作品の端々に浮かび上がるもやもやとしたユダヤ人への想いが、グロスマンの戦中・戦後の行動や思想の変化などの中心にあったものであることがぼんやりと見えて来る。けれど、ステロタイプなユダヤ人像を忌避する余りウクライナにおけるユダヤ人社会を否定的な目で見ていた青年が、社会主義革命という若人のエネルギーを浪費する活動へと吸い寄せられてゆくという展開、それこそ甘やかされて育った青年にありがちな行動がこの作家の前半生にあったことは、意外とは言い切れない想いを覚えもする。もちろん、死を賭して体制に抗って作品を書き続けたという事実は評価されるのであろうけれど、そこに勝手に想定してしまうような不屈の熱い信念と呼ぶようなものがあったのか、という疑問が静かに湧き上がるのもまた禁じ得ない。もちろん、この作家を代表するという二つの大きな作品をまだ読んではいないので不公平な感想ではあるけれど、後期の作品もまた、グロスマンのややスノッブな(他の人々には見えていない世界を自分は捉えている)という自負の為せる業(わざ)以上のものであったのか、との疑義も覚えてしまう。 その中で救いとなるのはやはりドイツ軍の行ったホロコーストを一早く描いたとされる「老教師」という短篇だ。如何にもディアスポラである人々の中の信仰の中心であるかのように描かれる老教師に、グロスマンが託したものもまた「救い」だ。悲劇を退けることができるような神の御業がもたらす奇跡など起こる筈もないけれど、死する定めの人びとの中にあって人びとを導くラヴィのような存在である老教師にも訪れる救いの描かれ方に、グロスマンの弱さと人間性を垣間見たような気になり、何故か、ざわついていた気持ちが少しだけ和らいだ。

Posted by