商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | エイチアンドアイ |

| 発売年月日 | 2016/04/28 |

| JAN | 9784908110047 |

- 書籍

- 書籍

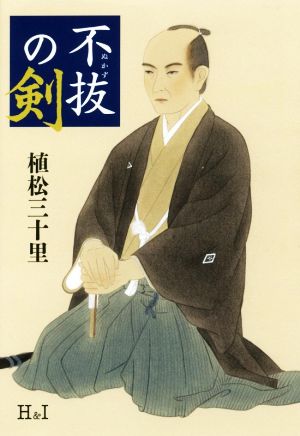

不抜の剣

商品が入荷した店舗:店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります

お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません

不抜の剣

¥1,980

在庫あり

商品レビュー

4

3件のお客様レビュー

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

弥九郎自身の悩みや葛藤はもちろんだが、周りの人物、両親や幼なじみの弥助、妻の小岩、門弟の藤田東湖に桂小五郎、そして何より深い絆で人生を共にした盟友で主人の江川太郎左衛門との関係に心を動かされた。 特に人生の後半に訪れる別れの数々には、こちらも涙を流しながらページをめくった。 まるで自分の友人を亡くしたような気持ちになった。 それはきっと、弥九郎が、平穏で優しい世界に生きたからではなく、大変な苦労や困難、無理解の中で、周囲を支え、協力しながら前進してきた姿を物語を通して見てきたからなのだと思う。 剣の道に入るきっかけとなった道場の立て札"武は戈を止めるの義なれば、少しも争心あるべからず"の言葉の通り、弥九郎は生涯、刀を抜くことなく、その人生を終えた。弟子の桂も同様だったが、生き方を通して剣のあり方、武のあり方を身をもって伝えた彼は、素晴らしい人物だと思った。 また、西洋砲術の重要さを広めるために奔走した彼の姿から、刀の時代の終わりに剣を生業とする者がどんな思いを抱いていたのか、彼と周りの人物の姿を通して少しわかった気がする。 これまでの戦い方に執着するもの、西洋を拒否するもの、より強い物が必要だと考えるもの。 刀と同様に大砲も銃も"火を吹かぬのが、もっともよいのだ"という彼の言葉から、争わないためにも力を身につけるという信条が、剣術と相対する(と思われていた)西洋砲術への向き合い方からよく伝わってくる。 彼にとっては、どちらも使われない、争わない事が1番大切だったのだ。 江戸三大道場で、練兵館が「力の斉藤」と称された理由もここにあるのだと思った。 幕末というと、どうしても新撰組や薩長などの活躍に目が向きがちだが、弥九郎のように一町道場主でありながら国防のために、陰で活躍していた人物が居ると知り、驚いた。 知っていると思っていた幕末、尊王攘夷の違った一面が見えた気がした。 また、他作品ではあまり描かれない震災の様子も書かれており、彼らが特別なヒーローなんかではなく、当時を力の限り生きぬいた1人の人間だったという事実を思い出させてくれた。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

「練兵館」の創設者、斎藤弥九郎の生涯を描いた小説。 最初作者は桂小五郎を書こうとしていて、資料を読み込んでいるうちに、彼の剣術の師である斎藤弥九郎の人物に魅かれ、ついにはこちらを主人公にして小説を書いてしまったのではないか、と思えるくらい、斎藤弥九郎はすごい人なのです。 北陸で農民の子として生まれながらも、学者になりたくて15歳の時に江戸に出てくる弥九郎が出会った人というのが、幕末オールスターズと言ってもいいくらいの面々。 剣術を習いに行った「撃剣館」で知り合った渡辺崋山、江川英龍、藤田東湖。 特に、後に伊豆の代官となる江川英龍とはその後主従関係を結び、生涯にわたって支え合う関係となるのである。 大塩平八郎の乱の真実を探るために大阪へ出かけ、一揆の噂の真相を探るべく江川英龍と町人に紛争して伊豆を探索し、浦賀に黒船を見に行き、江戸湾にお台場を作り、尊王攘夷の思想にふれ、桂小五郎をはじめとする長州藩士に剣を教え、維新後は大阪の造幣局の開設に尽力する。 どこを取ってもドラマチックだから、ポイントを絞りきれなかったのが難点だった。 還暦間近の幼なじみの口調が、年齢にふさわしくない子どもじみたものだったり、主筋である江川英龍のことを桂小五郎に語るときに、敬語を使わないなど、会話文に違和があったけれど、概ねよく資料を調べて書いてあると思ったからこそ、蛮社の獄からお台場設置の頃の鳥居耀蔵との確執を中心に書くとか、江川英龍との関係を中心に書くとかしてほしかった。 だってこれ、評伝ではなく小説なのだから。 気がついたらさらさらとお茶漬けのように読み終わってしまった。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

神道無念流の剣術家にして、幕末江戸三大道場の一つ「練兵館」の創立者である斎藤弥九郎の生涯を描いた作品。江川太郎左衛門や藤田東湖(地震で古長屋が壊れるのを心配しているフラグが痛ましい)との親交、お台場の築造、桂小五郎ら弟子の育成、そして大阪造幣局への出仕。歴史の裏方としての、地味ではあるけれど滋味ある人生。名前しか知らない人物だったので新鮮だった。

Posted by