- 書籍

- 書籍

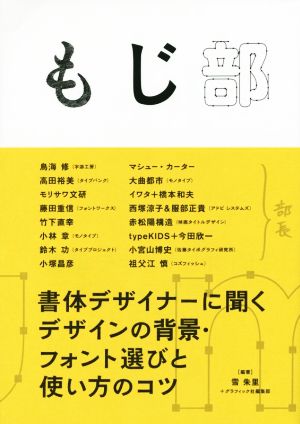

もじ部 書体デザイナーに聞くデザインの背景・フォント選びと使い方のコツ

商品が入荷した店舗:店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります

お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません

もじ部 書体デザイナーに聞くデザインの背景・フォント選びと使い方のコツ

¥2,970

在庫あり

商品レビュー

4

3件のお客様レビュー

【動機】フォントを選びやすくなりたくて フォントをつくってきたデザイナーや会社で、制作にかかわる話をまとめた本書。 個別のフォントの話から、映画タイトルや金属活字まで、テーマを変えながら、本文やタイトルの書体を介して、たくさんのフォントに触れることができる。 巻末綴じ込みは...

【動機】フォントを選びやすくなりたくて フォントをつくってきたデザイナーや会社で、制作にかかわる話をまとめた本書。 個別のフォントの話から、映画タイトルや金属活字まで、テーマを変えながら、本文やタイトルの書体を介して、たくさんのフォントに触れることができる。 巻末綴じ込みは、そんなフォントをつくってきた先人たちによる座談会。専門性が高い話が続くので、話題によっては難しい。 それでも、読み終わったときには、以前より少し、フォントに対して注目できるところが殖えたような気がする。

Posted by

“ああ、もっと書体のことを知らなきゃいけないな” 読み終わってそんなことを思う。 私はあまりにも書体に無知で、だけど活字に憧れていて、だから安っぽいフォントには納得できなくて。 ちゃんとつくられている書体は、読みやすい。 最近はWindowsにも游明朝体、游ゴシック体が入ってい...

“ああ、もっと書体のことを知らなきゃいけないな” 読み終わってそんなことを思う。 私はあまりにも書体に無知で、だけど活字に憧れていて、だから安っぽいフォントには納得できなくて。 ちゃんとつくられている書体は、読みやすい。 最近はWindowsにも游明朝体、游ゴシック体が入っているけど、それ以前は、パソコンでつくった文書と、出版社がつくった本は全く別物だった。 そんな程度にも書体を見ていたら、とても興味が持てる本です。 活字から写植を経てフォントになっていった過程も、話の隅から伺えます。

Posted by

[図書館] 読了:2016/6/4 すごく勉強になった。書体デザイナーの目から見た良い書体の見分け方、「な」の最終画の止め方などのこだわり。 すべての本文、見出し、キャプションの使用書体が明記してあるのも良い。巻末の、祖父江慎氏装丁の対談集なんてページごとに書体が変わっていて、...

[図書館] 読了:2016/6/4 すごく勉強になった。書体デザイナーの目から見た良い書体の見分け方、「な」の最終画の止め方などのこだわり。 すべての本文、見出し、キャプションの使用書体が明記してあるのも良い。巻末の、祖父江慎氏装丁の対談集なんてページごとに書体が変わっていて、文章よりそっちを見てしまう。まさに藤田重信さんの言っている、「書体の美しさに目を奪われて内容は気もそぞろ」状態であった。 書体名があらゆるところに書いてあるおかげで、「昔よく見たあの書体ってこういう名前だったんだ」というのがたくさん見つかった。 ・子供の頃読んだミステリ系アンソロジーの文庫(角川?)本文は【石井細明朝】 ・高校の国語の教科書の「あ」や「な」が斜めに潰れたように感じてた書体は【イワタ中明朝オールド】 ・大学の「技術者のための高等数学」の本文の真面目で少しインテリな学者のような書体は【本蘭明朝】 ・ウテナのフィルムブックの少しノスタルジーを感じる本文は【石井中明朝】 ・起筆やはね、とめの墨だまりのような太さが目のちらつきにつながりあまり好きじゃなかった電撃文庫の本文も【石井中明朝】 ・りぼんのネーム(モノローグ部分)は【ナール】 ・バブル期の女性誌の特集タイトル(ちょっと古臭さを感じる)は【ゴナ】 なぜ「石井○○」やナール、ゴナの見本が「写研書体見本帳」や1975年の写研発行の本からしか引用されていないのか(直接原稿に印刷するのではなくてすでに印刷されたものをコピーしているような感じ)、この時は分からなかった。この後「市川崑のタイポグラフィ」で写研のたどった道を知ってやっと分かることになる。 あれだけ美しい書体たちが、経営者の時代の趨勢誤認と頑固さのためにデジタル化から取り残され、雑誌からもテレビからも徐々に消えていき、人の目に触れない期間が長くなるにしたがって古臭さを纏うようになってしまい、忘れられていくなんて…。

Posted by