商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 高文研 |

| 発売年月日 | 2014/07/01 |

| JAN | 9784874985489 |

- 書籍

- 書籍

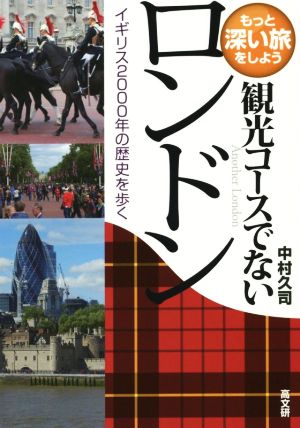

観光コースでないロンドン

商品が入荷した店舗:店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません

観光コースでないロンドン

¥1,980

在庫あり

商品レビュー

3

3件のお客様レビュー

イギリスやロンドンに関する文庫や新書(最近だと、例えば近藤和彦「イギリス史10講」、長谷川貴彦「イギリス現代史」、笠原敏彦「ふしぎなイギリス」、あとはコリン・ジョイスの著作など)には良いものが既にあるので、あえてこの本を薦める理由は見当たらない。そのうえで気になった点を3つ: -...

イギリスやロンドンに関する文庫や新書(最近だと、例えば近藤和彦「イギリス史10講」、長谷川貴彦「イギリス現代史」、笠原敏彦「ふしぎなイギリス」、あとはコリン・ジョイスの著作など)には良いものが既にあるので、あえてこの本を薦める理由は見当たらない。そのうえで気になった点を3つ: - 文章が読みにくい。段落がぶつ切りな箇所、日本語がそもそも変な箇所も散見される。これは編集や校正の問題だと思うけれど。 - いくらなんでも出典が少なすぎ。あたかも事実かのように全てが書いているが、一応は英国在住歴のある私としては「本当?」と言いたくなる記述もある。きちんとソースを確認したい。 - 記述が本人の関心に偏りすぎ。読み始めるまで知らなかったのだが、本人は同じ出版社で「イギリスで「平和学博士号」を取った日本人」という本を出版しているらしいが、内容をそこに寄せるなら本のタイトルを変えるべきだったのでは。平和や社会問題に焦点をあげるのは良しとしても、ほぼ触れられていないトピックがいくつかあるのは違和感(人種差別や宗教など)。例えば、著者は黒人やムスリムには無関心なのだろうか。

Posted by

イギリスに行くことになり、イギリスやロンドンの本を片っ端から探して辿り着いた一冊。作者はイギリスに移住した人でロンドンではなくヨーク在住とのこと。しかし、ロンドンについてとても詳しく、歴史やロンドンのいろいろな場所がわかりとてもおもしろかった。ロンドンに行った後にも振り返りの意味...

イギリスに行くことになり、イギリスやロンドンの本を片っ端から探して辿り着いた一冊。作者はイギリスに移住した人でロンドンではなくヨーク在住とのこと。しかし、ロンドンについてとても詳しく、歴史やロンドンのいろいろな場所がわかりとてもおもしろかった。ロンドンに行った後にも振り返りの意味でも読み返してみたいと思う。なかなかの良本だと思う。

Posted by

大好きな町、ロンドンに年1回は行く!と思いつつ2年以上が経とうとする今、この手の本で「ホームシック」を癒すしかない。 確かになかなか深い話をしてくれているが、なぜか著者がご自身の経歴についてしつこく言及しようとする部分がいささか印象が良くないような本。1章の簡単な紹介から、それ以...

大好きな町、ロンドンに年1回は行く!と思いつつ2年以上が経とうとする今、この手の本で「ホームシック」を癒すしかない。 確かになかなか深い話をしてくれているが、なぜか著者がご自身の経歴についてしつこく言及しようとする部分がいささか印象が良くないような本。1章の簡単な紹介から、それ以降の章はほぼローマ時代を順に時代ごとに紹介しているので、特にローマ時代にほぼ知識のない自分には、なかなか読み進められず、長い間の積読になってしまった。 中にはイギリス好きなら、既に知っている話から、初耳の話もあるので、ロンドンに魅了された旅人にはそれなりに面白い読み物かと。 個人的に印象の残ったエピソード(?)をメモ代わりに書き留めると、 ・あちこち土産店ではユニオンジャックが使用されるのに、本当は教育現場でほぼ使わないこと。「ユニオン・ジャックや聖ジョージ十字架の旗を振りかざしてデモ行進を行なうのは、極右や、白人崇拝・移民反対の団体などである(P.25)」とあるが、2019年の香港デモで、ユニオンジャックを振りかざしてるWongおばあちゃんについては、イギリスでは報道されているのだろうか、とふと気になってしまった。どうやらイギリスが国旗を多用しないのは、植民地主義への反省があるらしいが、それなら苦しまれている元・植民地への救済もきちんと反省の一環なのでは?とも思ったり。 ・特に市内にある像などの解説が多く、旅に出る前に知っておけば「ただの像」にしか見えないこともなくなるのになぁと悔やむ笑。中には旅行者なら必ず目にするピカデリー・サーカスの像、もとい「アンテロス像」と言うそうだ。何も第7代シャフツベリー伯爵を顕彰するために建てられたとか。聖人のような善行をしてきたそうで、何度か仕事終わりに歩いたシャフツベリー・アベニュー」も彼の名前を因む。 ・まさかロンドンには、二つの警察組織があるとは全く知らなかった。 ・「一一月五日の夜の意味を知らない英国人に出会ったことはない(P.97)」というガイ・フォークスの夜、私は本当に知らなかった。英国人ではないが。やはり1年間も住まないと、知らないことだらけだ。 ・清教徒革命もよく聞くものの、全く詳細分からないが、分かりやすく解説してくれたのがありがたい。 ・ロンドン大火冤罪説も初耳だった。 ・イギリスにいた時よく目にするLloyd'sという「会社」の起源がコーヒー・ハウス。 ・高級品だった紅茶もより多くの人たちの目に行くためにロンドンで開店したトワイニングのお店は、今も同じ場所に健在。 ・名誉革命は未だにアイルランド問題に引きずる。「オレンジ・オーダーの来たアイルランドでの市中行進は、カトリックにとっては、歴史の深い傷に毎年塩を塗り込まれるような行為である。(中略)行進のシーズンになると、北アイルランドでは毎年武力・暴力をともなう衝突・紛争が生じている(P.141)」 ・ロンドンにいた黒人奴隷について、「裕福な家庭の女性の間には、黒人の男児や女児に綺麗な衣服を着せて所有するのが、「ファッショナブル」と考えた人々もいた(P.151-2)」ロンドンには奴隷についての博物館があるそうだが、今度こそ訪れてみたい。 ・イギリスの婦人参政権獲得までの道は、相当過激なものだったと分かるが、活動家の次女が更に労働階級救済についても活動してた歴史が面白い。 ・イギリスでは大戦中、良心的兵役拒否ができたのもまた、それなりに進んだ国だなぁと感じる(完全拒否は投獄されてたが)。戦没者を追悼する意味で、よく見かけるあの赤いポピー。「近年、「赤いポピーのキャンペン」が徹底し過ぎているきらいがある。テレビ出演者の圧倒的大多数が身につける。つけるのが「当然」で、つけないのは「政治的意思表示」との雰囲気が生まれる。さらには、職場によってはつけないと「極端な左派」「非愛国的人物」のように受け止められる(P.231)」え、だから本当にあの時期になるとどこもこの赤いポピーには、こんな圧力が…… 本書の一番の驚きは、私の無知所以なんだろうが、マルクスがベルギーやフランスにも追放されて、辿り着いたのがロンドンであり、そこで「資本論」を書きあげたとか。資本主義のイギリスで、表現の自由で守られてこそできたことなのね……何とも皮肉な。

Posted by