商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | さ・え・ら書房 |

| 発売年月日 | 2013/04/20 |

| JAN | 9784378039152 |

- 書籍

- 児童書

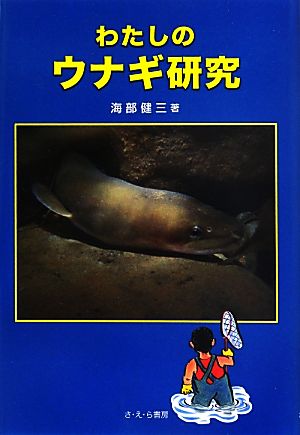

わたしのウナギ研究

商品が入荷した店舗:店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります

お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません

わたしのウナギ研究

¥1,430

在庫あり

商品レビュー

5

1件のお客様レビュー

ある方がfacebookで紹介していたので読んだ本。 内容は文字通り、”うなぎの研究”ノートといった感じ。 後半のうなぎの頭の形はなぜ違うのか、ウナギとアナゴは競合しないのか、ウナギはなぜエサを食べられる機関の宇少ない淡水で生活するようになったのか等後半の内容は面白かった。 こ...

ある方がfacebookで紹介していたので読んだ本。 内容は文字通り、”うなぎの研究”ノートといった感じ。 後半のうなぎの頭の形はなぜ違うのか、ウナギとアナゴは競合しないのか、ウナギはなぜエサを食べられる機関の宇少ない淡水で生活するようになったのか等後半の内容は面白かった。 この中で考えたのは、なぜ消えゆきものを守らないといけないのかという問題。 ウナギは2013年絶滅危惧種に指定された、その中でもランクは悪いほうから二番目。同じランクには、アマミノクロウサギやイヌワシ、アカウミガメ等、確かにあまりお目にかかれるイメージの無い生物が名を連ねる。 こういった生物の絶滅危機は確かに人間の生活の営みによるところが大きいというのはわかる。しかしだからと言って、人間が不便な生活をしてもウナギを優先させるということになんとなく釈然としない人も多いと思う。だからこそ、生物の保護は進まないのだと思うけれど。 ただ、このように消えゆくものは生物だけではない。土着の文化だったり、しきたりだったり。そんな有形無形なものが今この世の中からどんどん消えようとしている。もちろんそれを裏返せばそれだけそれにとってかわる新しいものが発明されているということになるのだろうけれど。 そして、そんな消えゆくものを守ろうとする人たちもまたいる。この筆者もそのうちの一人だ。ウナギだけでなく彼は、それにかかわる文化も消えてしまうのはおかしいというようなスタンスだった。 ただ、ここでふと頭に浮かんだ事は、どうして消えゆくものを守るのかという所。もしくはそれを守る活動の意味・価値はどこにあるのだろうか。 この点に関しては、消えゆく生命を守ろうとする活動は、人間社会が存在し続けるためのある種の、保険的な考え方なのかもしれないと。絶滅するなら死ぬに任せておけ!と言い始めると、ウナギやクジラならまだしも、たとえば途上国の子供や難民キャンプで死にそうな人間も死ぬに任せなければいけないし、目の前で人が死にそうでも死ぬに任せることになる。(さすがにそこまでのことが現実になるとは思っていないけれど。)さらに、ある民族や国民が内戦などで”絶滅”しそうになっても助ける義理はない。傍観者としてならいいけど、これが自分の生きている国で起きたりしたら、死活問題である。こんな風にして、死にそうなものは死ぬに任せておけというスタンスの人がどんどん増えていったら社会は崩壊する。だからこそ、社会崩壊の保険としてウナギのような自分とはあまり”関係のない”無い生命体に対しても、その命を守るという活動には一定の必要性があるのかもしれない。 ただし、その生物自体を守ら無ければいけない理由や、消えゆく文化を守らなければならない理由はまだまだ考えが及ばない。

Posted by