商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 学芸出版社 |

| 発売年月日 | 2011/09/09 |

| JAN | 9784761525187 |

- 書籍

- 書籍

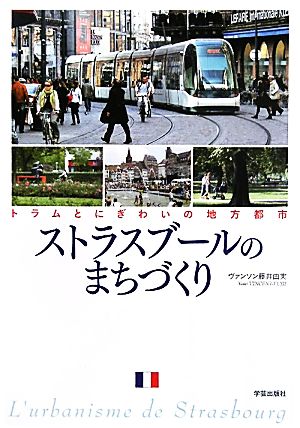

ストラスブールのまちづくり

商品が入荷した店舗:店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります

お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません

ストラスブールのまちづくり

¥2,530

在庫あり

商品レビュー

3

3件のお客様レビュー

フランスのアルザス地方の都市ストラスブールの話。 路面電車を活用したコンパクトシティを実現していて、景観もよく、多くの人が訪れる。 大きいのは都心を車が通過できなくしたこと。それにより車のメリットが減り、公共交通を利用する人が増えた。 交通の利便性を権利だという考えがフランスには...

フランスのアルザス地方の都市ストラスブールの話。 路面電車を活用したコンパクトシティを実現していて、景観もよく、多くの人が訪れる。 大きいのは都心を車が通過できなくしたこと。それにより車のメリットが減り、公共交通を利用する人が増えた。 交通の利便性を権利だという考えがフランスにはあり、公共交通充実への投資もかなりの金額になっている。 なぜ赤字でもトラムという路面電車を運営できるかというと、富の再分配の観点がある。利用者が多いのであれば、それも良いと感じた。 フランスでは法律に大臣の名前を愛称として呼ぶ習慣やまちの名前を市長の名前のまちとして呼ぶ習慣がある。 コンパクトシティの魅力は、環境面、経済面というよりも住みやすさにある。

Posted by

アマゾンの推薦で購入。 フランスのアルザス地方にあるストラスブール、最新鋭の低床型LRTトラムで有名。 この本は、通訳の藤井さんが、書かれているが都市計画を考えるうえでも、大変有益、専門的なところまでよく掘り下げている。 ちなみに、自分は、路面電車が好きで、自宅も東...

アマゾンの推薦で購入。 フランスのアルザス地方にあるストラスブール、最新鋭の低床型LRTトラムで有名。 この本は、通訳の藤井さんが、書かれているが都市計画を考えるうえでも、大変有益、専門的なところまでよく掘り下げている。 ちなみに、自分は、路面電車が好きで、自宅も東京の世田谷区を南北に走る世田谷線沿線に購入して、毎日世田谷線で楽しく通勤している。 その路面電車好きの自分なのだが、この本を読んで、日本でLRTを新規に導入することは難しいのではないかと思った。 その最大の理由は、ストラスブールのトラムが利用者からの営業収益が運営費用の23%しかまかなえないという事実。(p74)ストラスブールでは、残りは税金(法人への追加課税など)で補填しているが、このような事業が日本の市で理解されるだろうか。 あと、ストラスブールは、人口増が続いているが、日本の都市は大都市圏の一部を除いて、人口減、工場の海外転出に伴う工場の閉鎖などが続いており、それに伴う税収減も予想される。 そのような都市と都市経済の縮退に直面する、もしくはこれから深刻化する日本の各都市で、トラムのような長期的投資でかつ撤退も難しい投資事業を新規に起こすことは、通常の市長であればしりごみするだろう。 やはり今ある、道路などの公共ストックをうまく利活用する、低コストの仕組みを考えるべきではないか。自分が今、考えている点。 (1)日本は自動車の環境技術は最先端をいっていることから、環境問題という点では、自動車を忌避する必要はないと思う。特に、公共交通ということでは、バリアフリーの低床バスをもっと活用できないか。 (2)バス交通の定時制を確保するためには、交通規制との連携が不可欠。バスレーンの設置など。このために、交通規制権限を警察から市町村など地方公共団体に委譲する。 地方分権の議論でほとんど話題にならないが、日本の交通規制権限は、おそろしく中央集権的で、都道府県道、市町村道の交通規制でも、まったく知事、市町村長が口だしできない。また、道路管理者たる地方公共団体と同じような情報提供施設などを地方公共団体の意向と関係なく、警察がどんどん道路に設置している。これはおかしくないか。みんな警察が怖くて口をださないが、都道府県道や市町村道の交通規制は地方公共団体に委譲すべき。 そうしたら、例えば、自転車の交通規制などももっと柔軟にできて、地元のサービス向上につながる。 (3)ストラスブールでは社会的な分離(要は人種的な地域分離)の問題もあって郊外の衰退した地域に路線を延ばして行っているが、日本には幸い人種的な地域分離の問題はない。地方都市の郊外では高齢者の買い物難民化が問題になっているが、これは、短期的には民間ベースの宅配分、移動販売車のような対応、長期的には、高齢者がまちの中心部に移住してもらう促進策を考えるべきだろう。 その意味で、ストラスブールのような人口増加都市で拡大をおさえるコンパクトシティではなく、郊外団地の宅地を少しずつ緑に戻しながら、まちの真ん中に移住してもらう、都市を小さくするコンパクトシティを考えるべきだろう。 ストラスブールのトラムはすばらしい一色の本だが、日本に導入することについては、むしろ大きな疑問とそれに伴い代替策に関わる課題を思いついたので、列記した。かなり、過激なこともいっているので、有識者の批判をお願いしたい。

Posted by

回送先:品川区立源氏前図書館 異性愛結婚とビジネスコンサルタント通訳の仕事でストラスブールに引っ越したら「日本からトラム視察がぎょーさん来る。その通訳してくれ」と希われて成り行きで交通政策を齧る羽目になった著者が記した一冊。 本書は率直に言えば「交通政策の政策社会学」と「いわゆ...

回送先:品川区立源氏前図書館 異性愛結婚とビジネスコンサルタント通訳の仕事でストラスブールに引っ越したら「日本からトラム視察がぎょーさん来る。その通訳してくれ」と希われて成り行きで交通政策を齧る羽目になった著者が記した一冊。 本書は率直に言えば「交通政策の政策社会学」と「いわゆる『出羽守』」の二重のまなざしに彩られていることに留意する必要があり、このまなざしに対して適切な距離感を保つ必要がある。推薦文を寄せた青山吉隆はおそらくこれがわかっていないだろうとは評者の偽りならぬ「こき下ろし」である(本書は青山の言うような「フィールドワークノート」ではない、理由は後述)。 本書をどのように評価するかをめぐって意見が分かれるのが「コンセルタシオン」というフランスの地方政策(とりわけ交通やインフラ事業などといった市民生活に影響を及ぼす領域に関しての政策)をどのようなまなざしの元で見るかという問題と、コンセルタシオンを支えている「シティズンシップ」の基本倫理抜きで説明しようと試みる藤井の姿勢にある。藤井は言う、「コンセルタシオン≠ネゴシエーション(ネゴシタシオン)」であると。これは間違ってはいないが、一方で「コンセルタシオン=コンサンセス」なのかという問いに答えておらず、ましてや日本で見られる「パプリックコメント」とどの部分で違いがあるのかという説明が抜けており、「政治哲学や政治思想」をおざなりにしやすい日本語環境下の政治認識があからさまに透けて見える(歴代ストラスブール市長インタビューの行間からは「不躾な質問ではないのか」という歴代市長の怨嗟の声が聞こえてくるほどである)。 そしてそれゆえに青山が本書を指して「フィールドワークノート」と過剰表現したのも頷ける話である。コンセルタシオンの基本原則に立ち返ろう。コンセルタシオンはフランス型のシティズンシップの形成の延長線上に存在する協議のあり方であり、これは交通政策だけの特異的事情によるものではない。当然のことながら「フランス特有の事柄」と下に見るのは許されざる読み方であり、逆に「ストラスブール<では>こうであり、日本にも応用できるはずだ」と見るのもまた許されない。問題は藤井自身がこの呪縛におかれていることなのだが、それはご本人の総括しだいなので割愛する。 とどのつまり、彼女は自分でコンセルタシオンの当事者になる気がまったく無いのだなということしか理解できないのである。常に成り行きでそうなったという他者のまなざしで、政策や政治を自分のこととして理解していないのだ。これはフィールドワークにおいて「許されざる態度」であり、フィールドワークの倫理をまったく知らないがゆえにできる「蛮行」だ(同時にこれは青山もフィールドワークの基本をまったく知らないことの裏返しの証明にもなる)。「動機の個人的欲求」も困り者だが、本書のような「言われて行っているだけの動機」もまた困り者なのである、自分で考えるという基本的な研究のメゾッドを放棄しているのだから。

Posted by