商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 国書刊行会 |

| 発売年月日 | 2002/07/25 |

| JAN | 9784336039637 |

- 書籍

- 書籍

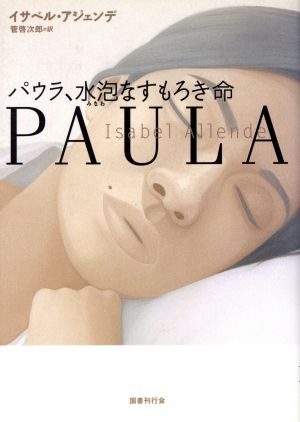

パウラ、水泡なすもろき命

商品が入荷した店舗:店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません

パウラ、水泡なすもろき命

¥2,640

在庫あり

商品レビュー

4.5

5件のお客様レビュー

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

『精霊たちの家』が面白くて、とりあえず『百年の孤独』も再読しながら、イサベル・アジェンデはこちらは読みたいと思い借りてきました。ビクトル・ハラのドキュメンタリーを観たり、ペルー料理を食べに行ってみたり、ラテンアメリカを身近に感じ出している。パブロ・ネルーダの詩集も読んでみたいのだけれど。 本作を手に取ったのは、イサベル・アジェンデの作品で他に面白そうなものはないかなと探した際に、実の娘が28歳で昏睡状態に陥り、その後亡くなったこと、作者が自ら最高傑作と呼んでいること、販売地域によってはフィクションとして扱ったり、ノンフィクションとして扱ったりしていること、などの要素に興味をひかれたからだ。 この本は、ある意味『精霊たちの家』の副読本としてまず面白かったといえる。より事実に近い形で彼女の半生が語られ、『精霊たちの家』のあの場面はこういう所から生まれたのだなということがよくわかるし、逆に『精霊たちの家』では語られなかったことにも勿論出会える。 死にゆく娘と向き合うという想像を絶する困難については、言葉に起こすことが難しい。そもそも書くという行為が必然的に創作をどうしても含んでしまうこと、それは自分自身しか見ないとした日記でさえ、自己正当化や創作は発生してしまうと思うので、それがましてや最初は娘への手紙だとしても、それが彼女が死に向かうことが確信に変わるようになり、無意識的にも意識的にも作家として出版というオプションが高くなった際に、文章が否が応でも"変質する"のは当然だと思われるのだ。…と前置きしたのも、途中から、特にアメリカに行ってからは、作家本人の自分語りが多いなと思ったし、パウラを愛してやまないエルネストがぱったり登場しなくなったのも違和感が強くて、結局これは娘の悲劇を掲げながら、不可分のものとしての作家としての創作が大きいのではないかと思ってしまったのだ。それは作家の業というよりは、より彼女自身の虚栄心だったりエゴが前に出ているのではないかと感じてしまったのが残念で、でも一方でそんなことを私がいうのは(?)不公平なのではないか、とも思ったりする。そういう部分もありながら500ページ近い中で、面白く飽きずに読み終えたのは、間違いなく作家本人のストーリーテリングの能力の高さ故なのだけれど。 特に最後の30ページくらいはやっぱり泣いてしまった。一族の精霊たちがパウラを囲う部分は、フィクションといえばフィクションだし、ノンフィクションといえばノンフィクションであって、一つの悲しく美しいこの世の別離というものを文章として見られたことは、この作品が本という形でまとめられている以上、幸福なことである。 …パウラは私にせせらぎをしめした。私は岸辺にしきつめられた新鮮な薔薇、そこにある灰となった白い骨の粉を見た、すると何千という声のつぶやきが、音楽のように木々のあいまいから聞こえてきた。私は自分がこの冷たい水に体を浸したと感じ、痛みの旅路が完全な空虚のうちに終わったことを知った。溶けながら私は、この空虚こそが宇宙のすべてで充満しているのだ、という啓示を得た。それは無であり、同時に、すべてなのだ。聖なる光と、測り知れない暗がり。私は空虚、私は存在するすべて、私は森の木の葉の一枚一枚にあり、朝露の一滴一滴にあり、水が流してゆく灰の一つ一つの分子にあり、私がパウラで私はまた自分自身で、この生にあっても、別のいくつもの生にあっても、私は無でありすべてであり、けっして消え去ることがない。 さようなら、パウラ、女。 こんにちは、パウラ、精霊。 最後のここら辺はまさに仏教といってしまうと約めすぎなのですが、やっぱり通じるものがあるなと思う。この精霊とか幽霊とかそういうものの存在を含め。 タイトルの「水泡(みなわ)」という言葉について。 初めてこの読み方を知ったのだけれど、「水のあわ。 はかないことのたとえにもいう。」であって、用例としては万葉集の柿本人麻呂の「巻向の山辺とよみて行く水の水沫のごとし世の人われは」のようだ。ここから採ったのだとしたらオシャレだなー

Posted by

「精霊たちの家」が面白かったので、イサベル・アジェンデの「最高作」といわれる「パウラ」を読んでみた。 28歳で突然昏睡状態になった娘パウラを看病しつつ、娘が目覚めたときに自分がなにものかわかるように、イサベル・アジェンデ自身の物語を書き残していったノンフィクション。 本は、パ...

「精霊たちの家」が面白かったので、イサベル・アジェンデの「最高作」といわれる「パウラ」を読んでみた。 28歳で突然昏睡状態になった娘パウラを看病しつつ、娘が目覚めたときに自分がなにものかわかるように、イサベル・アジェンデ自身の物語を書き残していったノンフィクション。 本は、パウラの病状と医師たちの動き、アジェンデの家族と自身の物語、そして、チリやラテンアペリカの政情が並行して進んでいく。 ノンフィクションではあるのだけど、フィクションとの境目は、もう意味がない感じ。 事実は小説より奇なり、ということか。 小説はもっともらしく真実らしくなるように一定の歯止めがかかるのだが、事実のほうは、それを超えて、奇妙なシンクロニシティで話が絡まっていく。 後半は、パウラの変化が少なくなってくることもあってか、作家の自伝的な記述が多くなる。 サルバドール・アジェンデ(イサベル・アジェンデはサルバドールの姪)政権の成立とクーデターの発生、ピノチェト政権の恐怖政治というなかで、イサベルの亡命生活、そして最初の小説(「精霊たちの家」)の執筆、作家としての成長の話が語られていく。 その筆致は、淡々としたものだが、作家のとてもパーソナルな話が、ラテン・アメリカの近現代史とそこでのさまざまな人生にスポットライトが当たっていく感じ。 つい最近まで、こういう全体主義的な恐怖政治が存在していたんだな(現在でも他のところでは存在する)と感慨を覚える。 そして、最後のところで、話はパウラに戻り、人が生まれること、人を生むこと、そして死んでいくという普遍的なところにつながり、強い感動をよぶ。

Posted by

自分が産んだ子が自分より先に逝くことほど、悲痛なことはない。愛おしみ、どこまでも寄り添いながら、娘が少しずつ死にゆくことを認めていかねばならない悲痛。 世に闘病記や死の記録は数々あってどれも涙なくしては読めず、どれも悲痛ではあるが、ここまで昇華されずっしりとした重さを持って生や死...

自分が産んだ子が自分より先に逝くことほど、悲痛なことはない。愛おしみ、どこまでも寄り添いながら、娘が少しずつ死にゆくことを認めていかねばならない悲痛。 世に闘病記や死の記録は数々あってどれも涙なくしては読めず、どれも悲痛ではあるが、ここまで昇華されずっしりとした重さを持って生や死や魂や愛について迫ってくる記録があっただろうか。 パウラは生き切った。そして魂は死を越える、と、これを読むと信じられそうな気になってくる。 アジェンデ、凄し。

Posted by