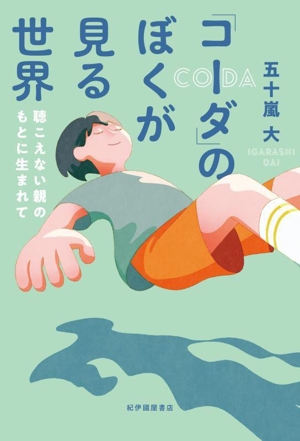

「コーダ」のぼくが見る世界 聴こえない親のもとに生まれて の商品レビュー

知ることは大事。 この本を読んで初めて「CODA(コーダ)」を知りました。 以前に出た本も読んでみたい。

Posted by

コーダとは、親の耳が聴こえない家庭で育った、聴こえる子どもたちのことを指す。私は、この本を書店で偶然手にするまでその言葉すら知らなかった。親が聴こえない環境は当たり前で、普通で、むしろアイデンティティーでもあることを知り、ハッとさせられることが多かった。 差別や偏見は、どんな形で...

コーダとは、親の耳が聴こえない家庭で育った、聴こえる子どもたちのことを指す。私は、この本を書店で偶然手にするまでその言葉すら知らなかった。親が聴こえない環境は当たり前で、普通で、むしろアイデンティティーでもあることを知り、ハッとさせられることが多かった。 差別や偏見は、どんな形でもあって、やはり知ろうとすることがとても大切なのではないかと感じた。

Posted by

作者の著書、『僕が生きてるふたつの〜』を最初に読んでから、こちらを読んだ。作者のご両親ではないろう者の方々の現状や、これからどうあるべきかを、わかりやすく、ていねいな言葉でかかれていた。いままで知っていたつもりでいたが、私はろう者やコーダの方達の環境を何も分かっていなかったんだ、...

作者の著書、『僕が生きてるふたつの〜』を最初に読んでから、こちらを読んだ。作者のご両親ではないろう者の方々の現状や、これからどうあるべきかを、わかりやすく、ていねいな言葉でかかれていた。いままで知っていたつもりでいたが、私はろう者やコーダの方達の環境を何も分かっていなかったんだ、と反省した。とても勉強になった。また、今作も、まっすぐな作者の言葉が、心に刺さった。映画、『コーダ愛の歌』ぜひ観てみたい。

Posted by

配架場所・貸出状況はこちらからご確認ください。 https://www.cku.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?AL=01435262

Posted by

「コーダ」とはろう者の親の元に生まれた健常者の子供のこと。 そんなコーダである著者が考える「コーダ」である事、ろう者である事とは。 ろう者である両親とのこれまでや同じくコーダである人たちとの関わり、社会におけるコーダやろう者の置かれた現況などが描かれている。 コーダが少しずつ認知...

「コーダ」とはろう者の親の元に生まれた健常者の子供のこと。 そんなコーダである著者が考える「コーダ」である事、ろう者である事とは。 ろう者である両親とのこれまでや同じくコーダである人たちとの関わり、社会におけるコーダやろう者の置かれた現況などが描かれている。 コーダが少しずつ認知されてきた現在、それでも「知っている」というだけではなく、その先に進もうと発信している。 堅苦しくなく読みやすい。とても興味深かった。

Posted by

先日、この著者が主人公として描かれた映画を見た。「コーダとして生まれた子どもの成長物語」と映画を見た私は受け取ったが、著書を読み、私の受け取り方は少し間違っていたのではないかと思わずにはいられない。 本を読んで、「同じ人間として、認め合いたい」と言いたいのではないかと思い直した。...

先日、この著者が主人公として描かれた映画を見た。「コーダとして生まれた子どもの成長物語」と映画を見た私は受け取ったが、著書を読み、私の受け取り方は少し間違っていたのではないかと思わずにはいられない。 本を読んで、「同じ人間として、認め合いたい」と言いたいのではないかと思い直した。 ポジティブなことに対して、「日本人て素敵」と言われると、とても誇らしい気持ちになる。一方で、「だから日本人は」とネガティブな面で言われると、悲しいと同時に「一部の人が悪いのに一緒にするな」という気持ちになってしまう。同じラベルを持った人でも、それぞれ個性がある。当事者と対峙した時に、同じように一人の人として向き合うことは、これまでグローバルコミュニケーションにおいて、常に考えてきたことだ。聴こえないという特性を持った人とも同じなのかもしれない。ラベルは時に便利で、時に残酷だから。 幼稚園〜中学生時代の同級生に難聴の女の子がいた。補聴器をつけていて、少し話す時に癖があったが、彼女の場合は口語での会話で問題なく意思疎通ができた。背の低い、けれど足の速い子だった気がする。彼女のことを思い出すまでにこんなに時間を要したのはきっと当時の私が「自然なこと」として捉えていたからではないか。確かに傷つけあった時もある気がする。ただ、特別な人というよりは、クラスメイトとして向き合えていた、ような気がする。大人になって考える要素が増えてはしまったけれど、当時と同じように、ラベルは上手に使った上で、できる限り個性を持った一人の人としてお互いに向き合える関係を作れる人間でありたい。

Posted by

親の耳が聞こえない中で育つ子どものことを「コーダ」というそう。 その状況が幼少期のコーダには「当たり前でふつう」のことだが、家庭以外の社会に出ていく中で、他社の眼差しにさらされることで、自分の家は普通ではないのか?という最初の歪みが生じてくる。この誰にも理解されない感覚が「コーダ...

親の耳が聞こえない中で育つ子どものことを「コーダ」というそう。 その状況が幼少期のコーダには「当たり前でふつう」のことだが、家庭以外の社会に出ていく中で、他社の眼差しにさらされることで、自分の家は普通ではないのか?という最初の歪みが生じてくる。この誰にも理解されない感覚が「コーダ」という言葉の存在を知ることで、同じ境遇にいる人が一定数以上存在するという安堵をもたらすという話が印象的で、良い方向のラベリングになっているのかなと考えた。 こうした人たちがいるということを「知る」ことは、世界の見え方を一変させる。「なんの問題もないと思っていた風景のなかに、僅かな歪みを見つけることができるようになる」(p.91)と書かれているように、著者が『聲の形』を見て思ったように、行動に移すことができるきっかけが生まれることはよいことだ。一方で、ろう者についてはすでにその段階を超えていて「知ってもらうのはうれしいけど、そろそろその先へ進まないといけないよね」(p.100)と話す方も出てくる。知ることの次の段階も蔑ろにしてはいけない。 「ギブ・アンド・テイク」という言葉が嫌いという感覚もわかる気がする。 ギブされたら、ギブし返すことが前提となるので、「できる人がする」でまわっていくのでもよいのではないかということだった。ギブし返すことができるのならすればいいし、できないのなら無理にすることはないという寛容さが浸透するとよいこともあるなと思う。

Posted by

手話は言語である。 と理解したはずなのに、「音楽との付き合い方」のなかで紹介された、手話歌、字幕について考えたことがなかったので、はっとした。 ひとつひとつ、知る。 そうやっていくしかないけれど、無駄ではない。

Posted by

この本を手に取ったのは教え子にコーダの姉弟がいるからどんな世界を生きているのか知りたいと思ったからだ。ただこの本を読んで、それは正しい感情だったのか自分自身に問いたくなった。「これから先苦労するかもしれないから、気持ちを知ってあげたい」といった上から目線の気持ちが無意識にこの本を...

この本を手に取ったのは教え子にコーダの姉弟がいるからどんな世界を生きているのか知りたいと思ったからだ。ただこの本を読んで、それは正しい感情だったのか自分自身に問いたくなった。「これから先苦労するかもしれないから、気持ちを知ってあげたい」といった上から目線の気持ちが無意識にこの本を手に取る前に入っていたと思う。しかし本にも書いてあったが彼らには聴こえない親が普通で、社会に出たらマイノリティになってしまうだけでなんら可哀想なことでもない。確かにその通りだと思う。 ドラマでろう者を取り上げる話しは彼らを可哀想な人として作り上げているとあった。その時、少し前に流行ったsilentというドラマを思い出した。当時、私はそのドラマを楽しみに見ていたが、それはろう者にとっても同じだったのだろうか。ろう者も諜者と同じように「楽しみ」と思えるドラマだったのだろうか。 ろう者でも聴者に育てられたとしても親と過ごした時間の中には幸せな瞬間もある。親に絶縁された私からしたら、ある種私も社会の中ではマイノリティな存在なのかもしれない。

Posted by

- 1