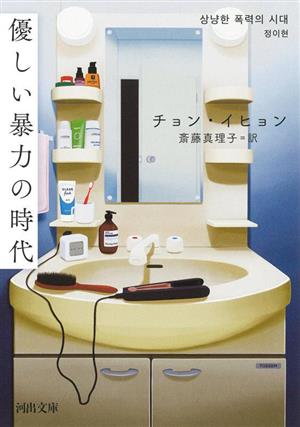

優しい暴力の時代 の商品レビュー

習慣で寄った本屋でなんとなく選んだ短編集が完璧にClassicだった。これは本当に凄いと思った。という体験を以前にもしたことがある、と思い出す。あのときも同じ本屋で同じ出版社、同じ翻訳者の文庫本を買ったのだった。電車で読み始めた最初の頁でこれは読みたかっ...

習慣で寄った本屋でなんとなく選んだ短編集が完璧にClassicだった。これは本当に凄いと思った。という体験を以前にもしたことがある、と思い出す。あのときも同じ本屋で同じ出版社、同じ翻訳者の文庫本を買ったのだった。電車で読み始めた最初の頁でこれは読みたかった本だ、と“分かった”ときの喜びも同じだったように思う。 帰り道の終点駅のホームで読んだ最初の一編の最後のページ、そこに書かれた印象的な涙を読んで、泣きそうに、いや、彼と同じように「まだ起きていないできごとと永遠に起きないできごとを思い浮かべて」泣きたいと思った。 物語られる幾つもの人生では常に世界、社会から決断を迫られる。することとしないこと、先延ばしにしてしまうこと、その末に変わらないことと意図せず変わってしまうこと、期待と後悔と絶望。それでも世界は続いていくし人生も続けていくこと。そこにあった決断や結果、感情や悩みの多くには覚えがある気がした。誰かの人生を知ると同時に、自分を省みるように読んでいた。幾つかの記憶が文章になっているような気にも、少しだけなってしまった。 そんなふうに読むというと、重く苦しい読書になってしまう気もするけれど、この短編集の「淡々とした口ぶりは、辛い状況を聞き手にユーモラスなものとして受け取らせる効果」があるし「決して重いとだけは言えない気分で」読み進められたのだった。小説の力と読書の喜び。これが読みたかった短編たちだ。 それに、それぞれの人生、物語には、書かれていることにもそれを書くこと自体にも希望があるとも思えて、最後の一編の前にあった“作者のことば”にある一文「この先にまたどんなことが待っているか見当がつかなくても、息を一度ととのえて、遠い道を歩いていく。」にも、納得と感動の深いため息が出たのだった。 「そんな時代を生きていく、私によく似た彼らを理解するために努力するしかない。書くしかない。小説で世界を学んだのだから、わたしの道具はただそれだけだ。」 未だ小説が書けないとしたら、そんなふうに書かれた小説を、読むしかない。それは、”私“のことも“彼ら”のことも理解しようとすることで、その先には必然と自分のことを理解しようとすることにもなるのだ、とも思えた。 . 決断をしたとしても、あるいはしなかったとしても、世界も人生も(少なくとも思うようには)容易には変わらないけれど、それでも世界も人生も進んでいく、進むしかない。でも、そこには希望もある、持つことが出来る、書ける。という感じはテッド・チャンの書く短編とも近いかのもしれない、と考えてみています。

Posted by

家族や恋人、同級生などの閉ざされた関係性の中にある苦痛を社会問題や階級社会、韓国独特の不動産制度を交えながら書かれててすごかった… ちょっと読んだ後疲れた…「ずうっと、夏」が一番好き。

Posted by

読後、何とも言えない気持ちになる短編集。人の中には優しさと残酷さが共存してるよなーと思う。そんな中でも、割と爽やかな「ずうっと、夏」が1番好きかな

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

島崎和歌子さんが出てませんが、めっちゃくちゃ面白かった!! 何か奇をてらった派手な表現をしてるわけじゃなく、丁寧に書かれた小説、小説を読んでる!小説って面白い!って鮮烈に感じました。 筆箱くらいの大きさの肉の塊に黒板消しくらいバターを乗せました、みたいな料理ももちろん好きだし良いんだけど、結局ちゃんと出汁とってちゃんと丁寧に作られた美味しいお味噌汁飲むとうわっこりゃ敵わないな、ファーストインパクトとか過激な何かに頼らない、筋肉隆々な人よりもパッと見強そうじゃなくて強い人ってもうそんじょそこらの生命体じゃ勝てないみたいな、私が例えれば例えるほど伝わりづらくなっている気がしますが、とにかく、小説って面白い!ってことに改めて静かに強烈に気づかせてもらえました。

Posted by

韓国を代表する女性作家の短編集(+おまけ) チョンセ賃貸や、競争社会、受験戦争、地区毎の貧困格差が背景にあり、物語に湿った影を落としている。 絶妙な言葉選びや、複雑な心情の言語化が所々にあり、うんうんと頷いてしまう。 例えば、タイトルの「優しい暴力の時代」は、SNSをみていると分...

韓国を代表する女性作家の短編集(+おまけ) チョンセ賃貸や、競争社会、受験戦争、地区毎の貧困格差が背景にあり、物語に湿った影を落としている。 絶妙な言葉選びや、複雑な心情の言語化が所々にあり、うんうんと頷いてしまう。 例えば、タイトルの「優しい暴力の時代」は、SNSをみていると分かる気がする。 「あなたのため」「世間のため」と他者を思いやるような言葉や情報で、誰かの劣等感や罪悪感を刺激しようとする。 優しい、けれど緩やかに負担になっていく。 物理的な暴力や、直接的な言葉の暴力は厳しく咎められるようになった現代。 安心で生きやすくなったはずなのに、周りくどく傷つけられてる気がする。 それが優しい暴力の時代なのかなぁ。

Posted by

・自分は彼の国、韓国の事を映画、ドラマ、音楽等エンタメを通じて知る事が殆どなのだけど、それらに触れる度にほんと、羨ましいなぁと思う事が多い。 ・端的に言ってどれも非常に元気に感じる。表現として健全で外向きのエネルギーを強く感じる。日本の今の表現のどこか閉塞感を感じる(明るい表現で...

・自分は彼の国、韓国の事を映画、ドラマ、音楽等エンタメを通じて知る事が殆どなのだけど、それらに触れる度にほんと、羨ましいなぁと思う事が多い。 ・端的に言ってどれも非常に元気に感じる。表現として健全で外向きのエネルギーを強く感じる。日本の今の表現のどこか閉塞感を感じる(明るい表現でも)のと対照的だな、と思ってる。 ・果たして、この小説も凄いLOWなトーンの日常と心情を描きながらも、受け取った印象はやはり表現としての健全さだ。日本に住む自分も非常に「分かる」と感じた。 ・日本でも個々で格闘している表現者の方達はいるのだけど、そこから自分が感じてしまうのは「何処にもいけない」感じだ。 ・なんか羨ましいなぁ…という

Posted by

- 1