“個"の誕生 の商品レビュー

プロフェッショナルコーチとして、クライアントの自己成長に伴走しつつ、「人ってそもそもどんな存在なんだろう?」「人生の目的って何だろう?」といった問いに直面した方にオススメの本です。 ( オンラインコミュニティ「Book Bar for Leaders」内で紹介 https://...

プロフェッショナルコーチとして、クライアントの自己成長に伴走しつつ、「人ってそもそもどんな存在なんだろう?」「人生の目的って何だろう?」といった問いに直面した方にオススメの本です。 ( オンラインコミュニティ「Book Bar for Leaders」内で紹介 https://www.bizmentor.jp/bookbar )

Posted by

すごく良い本と評判なので読んだけど、キリスト教のこともギリシャ哲学も知らない自分には難しすぎた。最初と最後の亡くなった友人の話と、ところどころ挟まれるエッセイ風の著者の所感は楽しいけど気を抜くと全然わからなくなる感じだった。いつか再挑戦したい。

Posted by

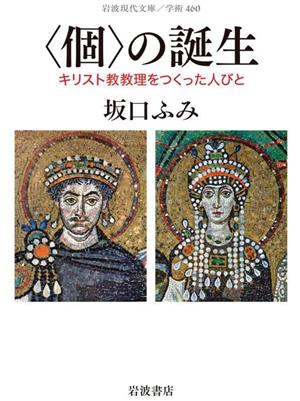

三位一体論、キリスト論、その教義論争の歴史は、取り上げられてこなかった。しかしそこにこそ現代にまでつながる「個」というものを生み出した重大な過程があったという。「ビザンツ・インパクト」と著者が言う思想の展開は、些末なことに拘泥するという従来の西欧側からのビザンツ神学像をうちこわし...

三位一体論、キリスト論、その教義論争の歴史は、取り上げられてこなかった。しかしそこにこそ現代にまでつながる「個」というものを生み出した重大な過程があったという。「ビザンツ・インパクト」と著者が言う思想の展開は、些末なことに拘泥するという従来の西欧側からのビザンツ神学像をうちこわし、「ビザンツ」ということばにポジティブな意味を持たせている。画期的な一書。

Posted by

序章と終章にある一人の友人への語り掛けが、差し出された理解が、ある迂回路を経て普遍的なものに通じてもいる、というこのテクストの展開を、著者は「ヨーロッパの胎内巡り」、ボエティウス『哲学の慰め』に擬えているが、このテクストで扱われた内容である、個別と普遍の間の緊張関係を表してすらい...

序章と終章にある一人の友人への語り掛けが、差し出された理解が、ある迂回路を経て普遍的なものに通じてもいる、というこのテクストの展開を、著者は「ヨーロッパの胎内巡り」、ボエティウス『哲学の慰め』に擬えているが、このテクストで扱われた内容である、個別と普遍の間の緊張関係を表してすらいる。なんという名著。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

すごく面白い本だったけど、カロリーは非常に高くて別の本を引き引き二回読んでなんとかついていけるかなあという感じ。キリスト教神学かじったけどギリシア哲学がよく分からない私がぎりぎりなのに、解説で山本先生が「キリスト教の教理論争やイエスの教えに触れたことのない人にこそおすすめしたい」とか書いているがそんな人は正直これは読めないと思うなあ。 三位一体・キリスト論という4~6世紀に行われた複雑な神学論争を、ギリシア哲学の背景と各論者の著作、用語の捉え方など繊細に触れながらひも解いていく。その柔らかく広い視点に導かれるのは心地よく、勉強になった。 著者は硬直した文化の破壊性と隣人愛をイエスの教えの核に見ており、それが国家を巻き込んだ巨大な階級組織の中心にある皮肉を好ましいものとして見つめる。そしてこれほど長命な「文化」として存在するキリスト教の要因としても見ているのだ。築いてはどこか崩れ、また築かれる。私がキリスト教を好きなのも、神と教会を完璧で堅固な存在にしようと人々が必死に固めるさきから崩れていくような、ひどく不安定でありながら魅力的な面にあったから、とても共感できた。 さらに、三つでありながら一つである神と、完全な人であり完全な神でもあるというイエス・キリストの背理性が常に危うく教会の一致を揺らし、政治的・派閥的な醜さをまといながら命を懸けた論争があった。 この論争は哲学史や思想史からは無視されてきたが、ここにこそ「普遍」から「個」へのヨーロッパ思想的基礎があったのではないかというのが、著者の視点なのである。「三位一体論やキリスト論の語る諸存在はすべて、ひとの希求の具象化である」から、キリスト教徒たちはあくまで愚直にこの原則に固執する。その理論づけの道具として使う冷徹な、普遍への志向を持つギリシア哲学概念をどうこの特殊な「個」を扱うものとして発展させていくのかというのが、この不毛で果てしない論争の肝なのだ。 それだけではない。この長い論争と、キリスト教の壮大な歴史と、最初と最後に挿入されている、女性研究者として生きる(そして早逝した)著者と友のエピソードは最後に響きあう。 「いちばん私的で、個人的で、いきいきと真実なこと、したがってまたとらえようもなく繊細で無定形なもの、そういったものへの感覚だけが、ほんとうの普遍、つまりほんとうのことば、概念、組織、制度を生むことができるということを。そしてもちろん、そういう繊細で無定形なものたちは、普遍に支えをもとめるのだが、普遍なものはいつも両刃の剣だということを。それは生命を抑え、殺す傾向をつねにもっている。その二つのたえまないあらがいの中で私たちは生きるしかないのだし、その中で普遍のつくるかたちにできるだけ生命を与え、またはつくりかえるのが私たちみんなのなすべきことなのだろう」 今の女性研究者はむしろ男性研究者よりも有利な場面もあるだろうというくらいの社会的風潮になってきていて、著者のエピソードはさすがに時代を感じさせるが、根本は変わらない。誰かを、何かを抑圧するものは常にあるし、それはあるべくしてある。その中で生命をどう生かしていくかは、私たち自身にゆだねられているということ。込み入った神学議論に分け入っていくミクロな視点と、古代からはるか先まで見渡すようなマクロな視点、遠近が響きあう構成は見事だった。

Posted by

- 1