闇で味わう日本文学 の商品レビュー

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

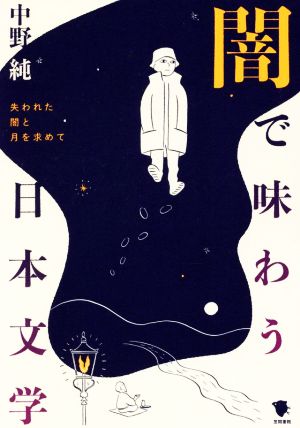

同じような結論に至る話も多いので後半ややだれてしまいましたが、闇をテーマにした本は初めてで興味深かったです。思い返せば自分が真の闇に触れたのは人生のうちで数えるほど(善光寺のお戒壇めぐり/直島の家プロジェクト、南寺/子供の頃、友人の家で雨戸を閉めた部屋の電気を消して布団に潜り込むまで)。自分と世界の境界線もわからなくなるようなあの感覚は人間にとって大事な気がしているのですが、やっぱりこわいんですよね。その「こわい」って感覚も含めて大事なんだろうなとは思うんですけど。 ―ヒグラシが鳴かないと日が暮れない、だから都会はいつまでも夜にならない。(70P) ―旧暦併記をやめたときから、日本人の生活は徐々に月と訣別していく。関東大震災以降の電灯の普及がそれに追い討ちをかける。電灯が月光の夜間照明としての利用価値を奪っていったことで、日本人は決定的に月と別れ、電気と結婚したのだった。(174P)

Posted by

実話怪談が大好きですが、夜に読めません。 それはやはり夜の闇にひそむモノたちがいるのではないかと思っているからだと思います。 『闇で味わう日本文学』は副題が“失われた闇と月を求めて”で暗闇がただ怖いだけじゃない美しさや畏怖のようなものだと、改めて思わせてくれたとても面白い読書でし...

実話怪談が大好きですが、夜に読めません。 それはやはり夜の闇にひそむモノたちがいるのではないかと思っているからだと思います。 『闇で味わう日本文学』は副題が“失われた闇と月を求めて”で暗闇がただ怖いだけじゃない美しさや畏怖のようなものだと、改めて思わせてくれたとても面白い読書でした。 文学をひとつの方向から読んで批評する仕方にも通じるし、これから闇を感じて読むのは面白いかもと思います。 作者が主催される闇を歩くナイトハイクやナイトウォークがとても楽しそうです。 文学の舞台になった場所はたくさんあって、京都や富士山はモチーフとしても秀逸なんだろうなと思います。 家のなかでも闇を味わうことはもちろん出来ると提案されていて、それも良いです。 家のなかでやる線香花火や、月をお酒などの飲み物に浮かべてそれをストローで飲むとか、家の近所で聴くヒグラシのカナカナカナという音など、闇を知る作者の文章はとても良いものです。 月を見上げること。 私はあんなに近くにあるのに行けない場所なんだなぁと思うタイプです。 月の呼称が日本語にはたくさんあり、月を見て月と暮らすくらい闇が近くてそれが普通だったんだよなぁと思ってしまいます。 金色夜叉の章には、日本人がいつ月と別れたかを考察されていて、作者曰く関東大震災以降、電灯が復旧したことで日本人の生活が徐々に月と訣別していき、日本人は電気と結婚したと書かれていてめちゃくちゃ納得しました。 今年の夏は電力がかなり逼迫するとか言われていますが、この本を読んで今こそ闇に回帰するときなんじゃないかと思ったわけです。 闇だって楽しんじゃえばいいんですよね。 この本はそのための指南書になること間違いないと思いました!

Posted by

- 1