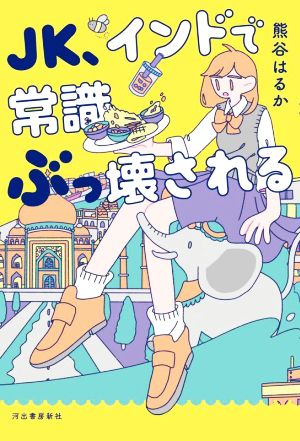

JK、インドで常識ぶっ壊される の商品レビュー

親の転勤で突然インドに住む事になったJK。行く前の不安や、現地での驚きや学校生活などJKらしく素直に書かれていて良かった。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

本当に女子高生がインドで暮らしたノンフィクション。 しかも2019から2021という、コロナまで含む期間。貴重なレポすぎる。 自分もインド行ったことあるので、他の人がいきなりインドに放り込まれた体験談気になって買ってしまった。よくある、「インドたのし〜」とか「インドで人生変わります!」みたいな本は今後も買う気はないが。 読み始めると、なんか書き方が物語っぽくてフィクションかと思いきや、出版甲子園に提出するための作品だから多少小説っぽくなってるのは仕方ない。 そして、暮らしぶりはやはり上流階級。 デリーのそこそこ広い家で、お手伝いと運転手がいて、学校はインターナショナルスクール。 お手伝いさんは料理が上手く、下手な日本レストランよりちゃんとした日本料理を食べられ、シャワーのお湯もちゃんと出る。 でもまあ、普通に日本で女子高生していた16歳の女の子がいきなりインドに放り込まれたら、上流階級の暮らしでも天と地の差だよな。良く心壊れずに楽しんで生きていけたなぁ。良かったなぁ。 7割くらいまでは、本当になにも知らない日本の女子高生が突然インドで暮らし始めて色々なできごとに驚き、右往左往するというコメディ感があるが、終わりに近づき、一気に場面が急変する。 スラムでストリートチルドレンの面倒を見るサークルに入ったりして路上生活しながら児童労働をする子どもたちの生活について色々と知り、考える。 更にコロナが発生して、一番被害が甚大だったらしいインドでの事態が少しだけ語られる。そして結局落ち着かないまま帰国して今に至る、と。 うおぉ〜、ノンフィクションだからきれいに終わるわけがないとは言え、モヤモヤするぜぇー! 今後この元JKはどう生きていくのだろうか。

Posted by

著者の熊谷はるかさんは2003年生まれ。中学3年の2学期から3年間、父親の転勤でインドで暮らす。コロナをはさんで2021年6月に帰国。 題名にあるとおり、父が転勤するかも、という一報にアメリカか?と思っていたらインドだった、という愕然とした思い。そしてインドで常識ぶっ壊された、...

著者の熊谷はるかさんは2003年生まれ。中学3年の2学期から3年間、父親の転勤でインドで暮らす。コロナをはさんで2021年6月に帰国。 題名にあるとおり、父が転勤するかも、という一報にアメリカか?と思っていたらインドだった、という愕然とした思い。そしてインドで常識ぶっ壊された、はるか氏。ぶっ壊され一回り大きく成長したはるか氏の3年間が綴られる。語り口は生きのいい、いまどきの高校生口調ながら、なかなか奥深く物事を見るJKであった。 先月、ラジオのゲストで熊谷さんがこの本や、インドでの生活を語っているのを偶然きいた。驚きばかりのインドでの生活、野良犬が多い、孔雀が普通にいる、環境。そしてインターナショナルスクールでの様々な国からの生徒たちとの生活。全く価値観や環境の違う生活の中で、次第にインドになじんでゆく様子を生き生きと、しかし鳥瞰して語っていた。 本ではさらに詳しく語られていたが、インドでは一般的ということで、運転手とお手伝いさんを雇っていた。それを「貴族生活ごっこ」をしているみたいだ、お手伝いさん、ダイレクトに言うと「召使い」だ、と述べ、自分のために何かしてくれる雇い人のいる生活、こんなことしていいのか、という思いが垣間見られる。 父親の会社では、インドの交通事情の厳しさから(道がデコボコ、道路には車が右往左往あふれているなど)父親自身が運転を禁じられ、彼女はそのお抱え運転手での通学。その車の窓には貧しい子供が施しを求めてトントンと手を出す。またインド人でも肌の色が白っぽい人は事務職に就き、黒くなるほど清掃などの仕事についている、など、インドの社会事情にも、複雑な思いで目を向けている。 「ごごカフェ」2022.7.20 NHK 読むラジル https://www.nhk.or.jp/radio/magazine/article/gogocafe/r2tmRRHTSr.html 2021.12.30初版 図書館

Posted by

こんな文章書ける高校生なんてすごいなあ。インターで英語に困っていないからおそらく海外に住んでいた事があったのでは?そんなことは関係ないか。それにしてもすごい高校生だ。

Posted by

インパクトのある書名に釣られて読み始めた。文体は、初期の三浦しおんを彷彿させる。実に的確で明解な表現。この人は、その年代毎に、きちんと自分の思いを伝えていける作家になり得るであろう才能を感じた。インドは、進化、継続、停滞、荒廃とにかく混沌の場所のイメージが強い。やはり、3年間そこ...

インパクトのある書名に釣られて読み始めた。文体は、初期の三浦しおんを彷彿させる。実に的確で明解な表現。この人は、その年代毎に、きちんと自分の思いを伝えていける作家になり得るであろう才能を感じた。インドは、進化、継続、停滞、荒廃とにかく混沌の場所のイメージが強い。やはり、3年間そこで暮らしたから言える言葉が重い。

Posted by

スマホで手軽に全てを知ってる気になっていたけど、実体験に勝るものはないと思いました。著者の実体験を通して外国やそこに住む人への目線が少し変わりました。この気持ちを忘れないようにしたいです。私ができることは何かなと考えてみます。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

"I am doing my bit."(自分にできることをやっているだけだ)父親のインド赴任に家族帯同で行ったJK。所属していたクラブ活動の一環でスラム街に住む子どもたちと接することになる。そこで自分にできること、bitは何だろうと。JKはデルタ株が流行った頃に感染し、頬をつたうものに塩気がなかったと記している。そして赴任を終えて帰国するさい彼女の頬を伝ったものはしょっぱかったと。インドを河に例え、淡水から海水へと航る、この作家の締めの言葉に心打たれる。まだまだ可能性を秘めた年頃。これからに期待!

Posted by

その年でないと書けない、感じないものがあるよね。 最後らへんが辛かったのかバタバタと終わった感じで、こちらも悶々としちゃう。 インドは女性の待遇が酷い事が多く、性犯罪も日本人旅行者にも実はかなりの被害があります。ここでも教育のせいもあるが宗教、文化的に女性は(特に外人には)何して...

その年でないと書けない、感じないものがあるよね。 最後らへんが辛かったのかバタバタと終わった感じで、こちらも悶々としちゃう。 インドは女性の待遇が酷い事が多く、性犯罪も日本人旅行者にも実はかなりの被害があります。ここでも教育のせいもあるが宗教、文化的に女性は(特に外人には)何しても良いみたいに感じているインド男性が居るので、もしいつか行く事があった際には気をつけましょう!!

Posted by

当初JKが感じた日本とインド文化とのギャップを緩く書いたものかと思っていましたが、インドの社会構造が抱える深刻な問題も丁寧に描かれており、とても考えさせられる内容でした。 プロの作家ではなく、学生視点で書かれたことで、インドに対してステレオタイプを持っている一般人の価値観に近いも...

当初JKが感じた日本とインド文化とのギャップを緩く書いたものかと思っていましたが、インドの社会構造が抱える深刻な問題も丁寧に描かれており、とても考えさせられる内容でした。 プロの作家ではなく、学生視点で書かれたことで、インドに対してステレオタイプを持っている一般人の価値観に近いものとなり、むしろ共感できる点が多かったのではないかと思います。 旅や出会いを通じて価値観が広がっていく著者の成長が垣間見えました。日本に住んでいるだけでは得られなかった貴重な経験だと思います。 冒頭のインドに降り立つくだりとエピローグのインドを去るくだりの著者の心境の変化がそれをものがたっていると感じられました。

Posted by

自分がインドに行ったのは20年も前のこと。でも、ほぼ変わってないんだなー、インドってやっぱりこうなんだと懐かしくなりました。リアル感あって良かったです。

Posted by