名画のドレス の商品レビュー

絵画をもとにその時代を読み解く。雰囲気は中野京子の絵画の解説にも似ているが、ただどの項も2ページで途切れ途切れになってしまっているし、当然ではあるが服飾のことばかり。あまり面白いと思わなかったのは、私がファッショ人にあまり興味がないからだろうか。

Posted by

西洋絵画を服飾史視点で解説した本。 絵を見るとき、すごく細かくシワも描いてあるな〜とか、このもふもふは何の毛皮なのかな〜とか、装身具についての雑多な疑問は降って湧いてすぐに消えていたのだが、それら一つ一つが歴史や風俗の推理のヒントや文字通り証になっていたりで、まさに謎解きの資料...

西洋絵画を服飾史視点で解説した本。 絵を見るとき、すごく細かくシワも描いてあるな〜とか、このもふもふは何の毛皮なのかな〜とか、装身具についての雑多な疑問は降って湧いてすぐに消えていたのだが、それら一つ一つが歴史や風俗の推理のヒントや文字通り証になっていたりで、まさに謎解きの資料になっていた。 そりゃぁそうよね、と納得しつつだが、それにしても細かいところまで年代や何処産なのかとか裏付けが取れているところも興味深いし、そもそも絵描きの方もすごく緻密に描いていて、よく見ると本当にみんな描き分けがすごい。 今度美術館に行く時の、注目ポイントが増えた。楽しみ。

Posted by

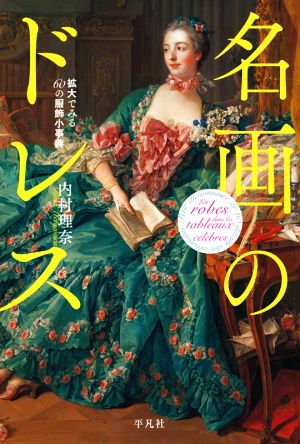

名画の中に描かれた60のドレスと服飾について、 その由来や時代的背景、意味などを解き明かす。 50音順に服飾用語を並べ、各4ページに作品と拡大、文章で構成。 時代は、主に18~19世紀の西洋。その時代のドレスと服飾、 靴やアクセサリーなどに焦点を当て、細部を拡大し、解説。 名称...

名画の中に描かれた60のドレスと服飾について、 その由来や時代的背景、意味などを解き明かす。 50音順に服飾用語を並べ、各4ページに作品と拡大、文章で構成。 時代は、主に18~19世紀の西洋。その時代のドレスと服飾、 靴やアクセサリーなどに焦点を当て、細部を拡大し、解説。 名称では知っていても、実際どういう姿なのか分からなかった 服飾用語が数多く、それらを拡大して見せたおかげで、 はっきりと理解することが出来ました。 また、由来や意味、歴史的背景や生活、風俗などをも 分かり易い文章と視点で説明しています。 中世に針で編まれていたものがあった、靴下の歴史。 生の花飾りが萎れないように、小さな水入れのボトルを装着。 派手やかな衣装は男性から女性に移行。 はしたない姿が流行になる過程など、面白かったです。 その時代のファッション・リーダーは主に王侯貴族ですが、 実はモード商の存在があるし、それらの服飾を創り上げた 職人や仕立て屋の技術の素晴らしさも窺えることが出来ます。 更に、画家。描いたのは、ルブラン、ルノワール、ブーシェ、 カイユボット、ダヴィッド、フラゴナール、ホガース、 ティソ、ミレイ、ヴァトー、シャルダン、ゲインズバラなど。 彼らのレースや柄、刺繍などを細部まで描く技法が、 現代にまでも服飾史の史料となっている事が素晴らしいです。

Posted by

とっても良かった。 「服飾」という視点で見る絵画。詳しくなくても楽しんで読める。服飾アイテムを60個、それぞれ一枚の絵画とともに紹介。 絵画の一部をトリミングしてかなり大きく拡大して見せる、という見せ方はあまり今までお目にかかったことがないけれどとても良かった(もちろん絵画の全体...

とっても良かった。 「服飾」という視点で見る絵画。詳しくなくても楽しんで読める。服飾アイテムを60個、それぞれ一枚の絵画とともに紹介。 絵画の一部をトリミングしてかなり大きく拡大して見せる、という見せ方はあまり今までお目にかかったことがないけれどとても良かった(もちろん絵画の全体像も載っている)。見え方が全然違う。

Posted by

60の服飾用語に対し、それぞれ一枚の絵とその拡大図がカラーで載っている(主に17〜19世紀) この本を読むと、男性もとってもお洒落だったんだなと感じる。可愛らしいくるみボタンをつけたり、首にチョーカー巻いたり、お花柄を着たり、、、男性が黒い服で身を包むようになったのはせいぜい...

60の服飾用語に対し、それぞれ一枚の絵とその拡大図がカラーで載っている(主に17〜19世紀) この本を読むと、男性もとってもお洒落だったんだなと感じる。可愛らしいくるみボタンをつけたり、首にチョーカー巻いたり、お花柄を着たり、、、男性が黒い服で身を包むようになったのはせいぜい19世紀からだそう。もっと男性もお洒落するようになれば、街は華やかで美しくなるのに! 面白いと思ったのは、西洋では長らく女性の髪に性的な意味合いが付せられていたために、女性たちは髪を必ず結い上げたり、帽子をかぶっていたこと。そうしなければ道徳的に問題があると見做されていた。対して日本は長髪は平安時代から理想とされてきたし、今でも清楚なイメージがある。帽子に関していうと、男性にとってはマストアイテムで、命くらい重要なものだったとか。これに関しては、日本の平安貴族の烏帽子に関する認識と共通していて面白い。

Posted by

そうそう!その細部がガッツリ見たかったんですよ!と著者に全面同意で読み始め、知らなかった由来や仕組み、史実などを読みながら素敵な「細部の拡大」をうっとりたっぷり楽しみました。

Posted by

絵画を拡大することで画家の筆運びまで感じることができる。中でも「刺繍」は圧巻だった。 ドレスで年代を推察できるなど、今後西洋絵画を鑑賞する際の楽しみが増えた。 前の時代の日常着が次の時代の礼服に昇格するという「プリーツ」「ローブ・ア・ラ・フランセーズ」を読んで日本の狩衣を連想し、...

絵画を拡大することで画家の筆運びまで感じることができる。中でも「刺繍」は圧巻だった。 ドレスで年代を推察できるなど、今後西洋絵画を鑑賞する際の楽しみが増えた。 前の時代の日常着が次の時代の礼服に昇格するという「プリーツ」「ローブ・ア・ラ・フランセーズ」を読んで日本の狩衣を連想し、洋の東西を問わず同じだなと面白く思った。

Posted by

それまで漠然と見知っていたものが、見方を変えることでいきなりドラマティックなものになる、というのは、特に絵画においては、中野京子の『怖い絵』で思い知った人も多いと思う。 こちらは、服飾史の視点で絵画を見るというもの。 なんの知識もなくてもうっとりするような精緻さをもつ絵画の「お姫...

それまで漠然と見知っていたものが、見方を変えることでいきなりドラマティックなものになる、というのは、特に絵画においては、中野京子の『怖い絵』で思い知った人も多いと思う。 こちらは、服飾史の視点で絵画を見るというもの。 なんの知識もなくてもうっとりするような精緻さをもつ絵画の「お姫様のドレス」ではあるが、知識があるとより一層楽しめる。 ドレスを見れば、10年単位でその時期が特定できる、というのはなかなかに興味深い。 1つのアイテムにつき、1絵画、というのも気軽に読みやすくて良かった。

Posted by

アランソン・レース、アルジャンタン・レース アンガジャント ヴェール エシェル エプロン 織物 傘 髪飾り カメオ 仮面〔ほか〕

Posted by

美術鑑賞もファッションも好きなので楽しく読めた。元々、肖像画を見ると服の艶ばかり気にしていたので、この本をスタートにもう少し服飾の本を読んでみたい。

Posted by

- 1

- 2