文字渦 の商品レビュー

第6回ビブリオバトル全国大会inいこまオフライン予選会で発表された本です。チャンプ本。 2021.2.20 2021.3.14開催の第6回ビブリオバトル全国大会inいこま決勝に進出。

Posted by

文字に係る連作短編集。すごく難解です。読めない漢字やわからない言葉が頻出します。なんとなくで読み流しましたが、がっちり理解するためにはスマホや漢字辞典なので都度調べながら読むといいかもしれません。 四でも読んでも進まない本で、なんとなくで読んでるとふと何を読まされてるのかわからな...

文字に係る連作短編集。すごく難解です。読めない漢字やわからない言葉が頻出します。なんとなくで読み流しましたが、がっちり理解するためにはスマホや漢字辞典なので都度調べながら読むといいかもしれません。 四でも読んでも進まない本で、なんとなくで読んでるとふと何を読まされてるのかわからなくなります。いつかちゃんと調べながらじっくりと読み下したい。

Posted by

久々に読んだけどやっぱり圧倒される。そしてやっぱりすべてを理解することは出来なかった。 本作は文字自体が主役となり、文字たちと踊るように綴られた短編集であり、実験的な手法で様々な小説を書いてきた円城塔の哲学や小説技法をふんだんに盛り込んだひとつの到達点と言えるだろう。 文字に振ら...

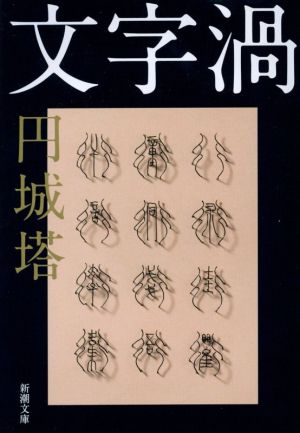

久々に読んだけどやっぱり圧倒される。そしてやっぱりすべてを理解することは出来なかった。 本作は文字自体が主役となり、文字たちと踊るように綴られた短編集であり、実験的な手法で様々な小説を書いてきた円城塔の哲学や小説技法をふんだんに盛り込んだひとつの到達点と言えるだろう。 文字に振られた”ルビ”の方がめちゃくちゃ自己を主張してきたり、文字どおしが戦いを繰り広げたり、「門」という文字が様々な文字を生み出していったり、とにかく理解できるできないに関わらず異様な感触を読むものに与えてくる。作中の表現を借りれば「文字が”生きている”」という錯覚に陥るほど、各短編で文字たちがうごめいており、凄すぎて作者大丈夫か?と心配になるくらいだ。 正直精読していっても頭に入ってこない部分もあり手強い作品ではある。とはいえ兵馬俑、オートマトン、源氏物語、ボルヘス、プログラミング、密教など、様々なモチーフが各短編には入っており、自分なりのフックを見つけて格闘するかのように読むのが正解なのかもしれない。 「梅枝」なんかは作者である円城塔の文字に対する異常な執着と偏愛、問題意識や哲学が込めらており、『源氏物語』の一説をカタカナにすることで「小説を書くことの意義」や「小説を読むことの不確定性」を提示しており面白かった。 映像化、どころかオーディオブックにすることさえ不可能な小説であり、おそらく翻訳するのも難しいだろう。日本語の「文字」と戯れ、文字を転がし、文字と向き合い、その”生態”を観察した究極の「文字小説」。間違いなく奇書ですね、これは。

Posted by

文字が生き物である世界を描いた作品。この世界に入り込める人とそうでもない人で大きく2分されそうな作品。 259ページあたりからが一番衝撃を受けたかな。 こんな作品は、どこにもないユニークの極み。

Posted by

難しい! 文字の歴史と生態を、史実と絡めて書いている(と思う)のだけれど、知識が足りず表層だけしか掬えていない気がする。 え、むしろこれは実在の話では…?(混乱) 久しぶりに解説で、本当に解説してもらいました。 とはいえ表層だけでも文章やギミックそのものが面白く、クスッとする場...

難しい! 文字の歴史と生態を、史実と絡めて書いている(と思う)のだけれど、知識が足りず表層だけしか掬えていない気がする。 え、むしろこれは実在の話では…?(混乱) 久しぶりに解説で、本当に解説してもらいました。 とはいえ表層だけでも文章やギミックそのものが面白く、クスッとする場面もあって楽しみました。 いつかすごく時間がある時に、参考文献あたりながら、調べながらリベンジしたい…。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

“「…文字のふりをした文字。文字の抜け殻だ。文字の本質はきっと、どこかあっちの方からやってきて、いっとき、今も文字と呼ばれているものに宿って、そうしてまたどこかへいってしまったんだろう。どう思う」 と境部さんが繰り返す。 「昔、文字は本当に生きていたのじゃないかと思わないかい」 (『梅枝』より、p.140)” 川端康成文学賞・日本SF大賞受賞作。 ずっと書名を『文字禍』だと勘違いしていたけれど、よく見たら『文字渦』!(同じことを書いているレビューが沢山あって、思わず笑ってしまった) とはいっても、ナベ・アヘ・エリバ博士の名は出てくるので強ち間違いではないか。 閑話休題。 本書は、非常にユニークでトリッキーな小説だ。12の短編が収められているのだが、それらを貫くのが「文字は生きている」というアイディアである。それも、比喩的な意味ではなく、字義通りの意味で。文字たちは姿を変えつつ時を経、或るものは栄え、或るものは滅ぶ。自ら蛍光を発して明滅し、版図を拡大せんと他の文字領域に侵攻する。彼らは子を産み、育て、そして死んでいった(突然のガンダムネタ…)。 一体どんな小説やねんと戸惑う方も居られるかもしれないが、本書の書きぶりは支離滅裂どころか、寧ろ理知的ですらある。Wikipediaによれば作者は影響を受けた作家として安部公房を挙げているそうで、確かに似た雰囲気はあるが、比較すると本書には不条理な感じはない、というか所謂「理系っぽい」印象を受けた。しかし、書かれた言葉の意味は一応通っているように思えるのだけれど、僕たちが普段馴染んでいるそれとは何処か少しずれている奇妙さ。 道教、仏教、分子生物学、情報科学といった広範な分野の概念や用語が登場するので、スマホの事典で都度調べなければよく分からない。だが、難解一辺倒なわけではない。基本的にこの本は文字遊び、法螺話で、クスッと笑えるユーモアがある。『闘字』は実質ポケモンバトルだし、『天書』の「漢字」はよく見るとインベーダーゲームだ。極め付けは『誤字』や『金字』でのルビを用いた悪ふざけで、少しやり過ぎではと思ってしまうほど。 設定がそれぞれ異なる短編間の繋がりは直ぐには掴みづらいが、よく読むと直接の関連を持っていることが分かる(ということを、僕は文庫版の解説を読んで初めて気づいた)。また、幾つかのモチーフが変奏されて繰り返し現れることで全体に不思議な一体感が生まれている。例えば、「阿語生物群」。または、「天に大書された文字」。 読み通すのにはなかなか骨が折れたが、その先には、確かに本書でしか味わえない読後感があった。それは、空間も時間も超えた想像の及ばないほど巨大な構造の中で、あちこちが“調和的な壮大な諧音(中島敦『環礁』)”を立てて互いに響き合っているような感覚である。脈々と蓄積されてきた人の知、或いは命を持った文字たちの歴史であろうか。実に摩訶不思議な世界を「体験」させてくれた一冊だった。 文字渦/緑字/闘字/梅枝/新字/微字/種字/誤字/天書/金字/幻字/かな 参考にしたウェブページ ・mojika 解説 https://scrapbox.io/mojika/解説 ・『文字渦』著者 円城塔さん bestseller’s interview 第102回(新刊JP) https://www.sinkan.jp/pages/interview/interview102/index.html ・文字についての謎を文字で明かす、円城塔の最高傑作(SF游歩道) https://shiyuu-sf.hatenablog.com/entry/2018/12/23/151024

Posted by

2022-12-21 いやあ、ふざけてる。ふざけまくってる。文字の、進化と変身と闘いと歴史と、全ての事柄をぶち込んだ奇書。これはもう読書というより体験。説明できないし、する必要もない。感じてください。

Posted by

難解なところが多かったけれど、クスッと笑える部分も散りばめられていて、飽きずに読み終えることができた。

Posted by

文字が人類のように進化を成し遂げ、時には争い、波乱を生き抜く幻想的な異次元が描かれている。自分だけの解釈では満足出来ず、色々調べたり、他の人の考察を見ながら読み終えた。

Posted by

文字がひとりでに動き、呼吸し、世代交代し、他の文字を制圧し、テキストからの脱出を試みる。ざっくり見ればメタフィクションであるが、それだけでは語れない異常な文字空間が広がっている。著者の他作に漏れず、理解不能な部分は大いに含まれているが、その圧倒的な理解不能性に酔いしれた。

Posted by