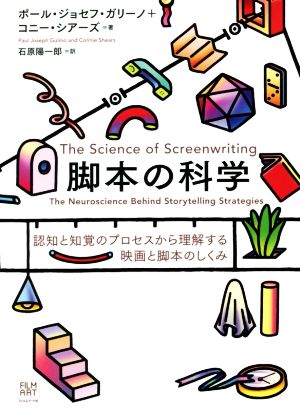

脚本の科学 の商品レビュー

映画のシナリオで従来から定式とされているものが脳科学に裏付けされていることを示したユニークな書。とはいえ、脳科学の性格上(未解明な部分が多い)、脳科学とシナリオの関係が腹落ちするほど明解ではなかった。

Posted by

タイトルの通りに、これは映画の脚本家を目指す人の ための文章なのかもしれません。 ただ、脚本家目指す人ではなく、監督や、映画業界を 目指したい人以外にも、興味深く読める一冊だと思いました。 脚本を成す展開、シチュエーション、構成など 様々な視点から精神心理学を用いて検証、解説...

タイトルの通りに、これは映画の脚本家を目指す人の ための文章なのかもしれません。 ただ、脚本家目指す人ではなく、監督や、映画業界を 目指したい人以外にも、興味深く読める一冊だと思いました。 脚本を成す展開、シチュエーション、構成など 様々な視点から精神心理学を用いて検証、解説されている 各チャプターの内容は、どれも 「言われてみればそうだよね!わかるわかる!」 とふんふん頷きながら読むような、 難しい言葉の羅列ではない文章となっていました。 さらに、『世界にひとつのプレイブック』 『アラビアのロレンス』『トイ・ストーリー』などなど 具体的な作品を挙げながらのシーン説明は、 観たことがある作品が出てくると尚更、 ぐっと実感を込めて読み進めることができました。 脚本を書きたい、と思っていた訳ではない私でも、 映画が好きだからという理由で、 読んでみて良かったと思いました。

Posted by

読むのにかなり時間は要しますが、それは内容の濃密さによるものと考えます。人の認知がどのように働くのか、重要な情報をうまく伝えるにはどうしたら良いのか、注意を保ってもらう方法、視覚などの情報の特性などについて書いてあります。 実際脚本を書く人でなくても、映画を見る時の楽しみが少し増...

読むのにかなり時間は要しますが、それは内容の濃密さによるものと考えます。人の認知がどのように働くのか、重要な情報をうまく伝えるにはどうしたら良いのか、注意を保ってもらう方法、視覚などの情報の特性などについて書いてあります。 実際脚本を書く人でなくても、映画を見る時の楽しみが少し増える一冊であると思います。

Posted by

レビューはブログにて https://ameblo.jp/w92-3/entry-12686904608.html

Posted by

ちょっと翻訳が読みづらいかな。内容的には興味深いのだけど、題材に出てくる映画を見たことがなかったりもするのでなんとなくしかわからない部分も多かった。脚本やストーリーを本気で作り出そうとしている人が読むと違うのかもしれない。

Posted by

LC4RIのノートブックで人に読ませるのを意識した場合、低コストでどうやったら良いか分かんないけど、人間の認知機能に合わせた書き方を考えたら良いなと思った。インフォダンプになりがち。読まない、セル飛ばす、といった問題には、この辺が答えなのかも知んない。

Posted by

認知心理学も加味した、シナリオ術。 面白いのだが、引用される映画を知らんから。 んで、毎度の翻訳本の、不自然さ。たまらん。 でも、最後の章、スターウォーズの説明で、シナリオ術の全部をひっくり返すのはよく理解できた。

Posted by

認知神経科学の観点から映画の脚本を分析した一冊。一応は優れた脚本の書き方・映画の撮り方の教科書なのだが、見る側の人間が読んでも映画の見方に新たな気づきを与えてくれる。個人的にコントラストは今まで全然考えたこと無かったので次から見る際に意識してみたい。第5章の時系列操作の話は「物語...

認知神経科学の観点から映画の脚本を分析した一冊。一応は優れた脚本の書き方・映画の撮り方の教科書なのだが、見る側の人間が読んでも映画の見方に新たな気づきを与えてくれる。個人的にコントラストは今まで全然考えたこと無かったので次から見る際に意識してみたい。第5章の時系列操作の話は「物語のゴールは結果を知ることなのか?」という根源的な問いに繋がっていて興味深かった。難点は原文がそうなのか翻訳の問題なのか読みやすいとは言いがたいところ。

Posted by

基本的にはクリエイターに向けて書かれた本。 映画やドラマの中で脚本が観客の脳にもたらす効果を解説している。 どれだけの情報を観客に処理させるかが重要で、説明が過剰になれば飽きられ、過少だとついてこれないからバランスが重要。 しっかり映画について解釈を深めたい人や感情を言語化したい...

基本的にはクリエイターに向けて書かれた本。 映画やドラマの中で脚本が観客の脳にもたらす効果を解説している。 どれだけの情報を観客に処理させるかが重要で、説明が過剰になれば飽きられ、過少だとついてこれないからバランスが重要。 しっかり映画について解釈を深めたい人や感情を言語化したい人にオススメ。

Posted by

脳は一つの目的のためにできているー生命を維持すること トップダウンとボトムアップ 表面情報ー制作中の物語ー長期記憶 スキーマ シーン 地によって変化する地のこと フレーム スキーマのスクリプト 初頭効果 初登場シーンでその人が何をしているか、あるいはどのようにふる...

脳は一つの目的のためにできているー生命を維持すること トップダウンとボトムアップ 表面情報ー制作中の物語ー長期記憶 スキーマ シーン 地によって変化する地のこと フレーム スキーマのスクリプト 初頭効果 初登場シーンでその人が何をしているか、あるいはどのようにふるまっているかがキャラクターについての私たちの基本的な理解の枠組みを設定する ハマルティア 悲劇的欠点として、あるいは少なくともキャラクターに悲劇へと至る行動を企てさせることにつながる内面的な資質として理解されているもので、アリストテレスの「詩学」に出典がある キャラクターアーク キャラクターの願望を、その人の必要と対照させる。両者の関係は、ストーリーの経過とともに以下のようにてんかいする。キャラクターは物語の第二幕の開始にあたって、意識的な願望と無意識的な必要をもっている。欲しいものを追いかける間に彼は大いに苦しむので、必要なことを意識するようになり、願望を手放す =学びのプロセスを通じて生まれる変化 ストーリー=キャラクター+状況+救出の試み コントラストの科学 緊張を生み出すことと解くことで映画に集中させる効果 新米の脚本家の犯すよくある間違いが、脚本をすぐにストーリーによって始めてしまうことだ。実際には、パズルによって始めてしまうことだ。実際には、パズルによって始めるのがベストだ。観客にさまざまな手がかりと合図をパズルにして投げ出すのだ。観客が映画の中で出会いつつある世界についてある特定の理解を作り出せるようにデザインされたパズルだ。そして構造主義的心理学による非意思的な無意識の情報操作に残りを委ねること。このやり方であれば、少なくとも情報を「食べやすい」寿司のようにスムーズに咀嚼させることはできるだろう インフォダンプを避け、より少ない要素でより多くのことを言うことが観客の注意をキープするための鍵。出し惜しみされ、あるいは焦らすように差し出される情報は、読者を推測し続ける状態に保つ。事実を説明する代わりに、情報の断片を手ががりとして差し出すことが観客の参加を促す。人間は自分のスキーマによる仮定の正しさを証明せずにいられないので、問い続けるのだー自分は正しいのかと 原因と結果の科学 もし脚本のページが原因と結果の交替によってパターン化されていれば、読者の理解と熱狂を生み出すのはずっと簡単だ。実際、明確な因果関係なしでシーンが継続する脚本は読者がついていくのが難しい可能性がある 宙吊りの原因 by ポール・グリノ 因果関係への人間のこだわりを利用することによって予見を作り出す。キャラクターがみずから欲望や目標に言及すれば、あるいはまだ起こってもいない出来事を暗示すれば、観客はこれから起こるであろう出来事を虎視眈々と待ち受けることになるだろう 予見、前兆、白昼夢、確信 因果的な説明を探そうとする期待こそ、観客がいわゆるフックの問いを作り出す理由である 彼女はこの窮状から脱出するのか?彼女は◯◯するのか? ボトムアップの視覚的・聴覚的情報の流れは、文字どおり感情に包み込まれていて、観客は意識していないかも知れないが、その感情こそがボトムアップの情報の流れから導き出される問題、注意、関心を方向づけ、予見するものだ 葛藤の科学 葛藤は脳ー身体の関係だ それは身体が感覚的な情報を受け取り、それを脳まで送り、一方で脳は解釈し、トップダウンの、つまり反対側からの情報を付け加えているという事実そのもののことだ。これが意味するのは、あなたの作品の読者あるいは観客を含め人間というものは、難題を生きがいとするように構築されているということだ 間接参照 言語的葛藤ー論理的な主張はそのまま伝わるが、暗示あるいは間接的話法は読者あるいは観客に推測せよと促すーそして理解を確実にするために推測に足を踏み入れると、人間は次に来るものが気になる。アイロニー、換喩のようなツールの使用によって、かっちりとした台詞を避けること。こうすれば観客の個別化した聴覚野は意味を探すだろう 構成の問題 アリストテレス「詩学」 始めー中間ー終わり シド・フィールド 3幕構成 状況設定ー葛藤ー解決 ジョセフ・キャンベル「千の顔を持つ男」 クリストファー・ボグラー「神話の法則」 12のフェイズ ブレイク・スナイダー「Save the Cat」ビートシート 15のビート イングリッド・サンドバーグ アークプロット

Posted by

- 1

- 2