くそじじいとくそばばあの日本史 の商品レビュー

色々な時代の価値観に触れられていて面白かったです。特に平安時代や鎌倉時代の解像度が上がりました。 老人という視点だけではなく性別による違いにも多くの見解が記されているところが個人的には良かったです。 くそじじい、くそばばあのようなパワフルでな生き方を習いたいとまでは思いませ...

色々な時代の価値観に触れられていて面白かったです。特に平安時代や鎌倉時代の解像度が上がりました。 老人という視点だけではなく性別による違いにも多くの見解が記されているところが個人的には良かったです。 くそじじい、くそばばあのようなパワフルでな生き方を習いたいとまでは思いませんが、昔の人の生き方に学ぶことは多いなと思いました。

Posted by

意外と高齢な昔の人たちのお話。クソがついても悪口ではないという事。 年金とかない時代だから貴族とかVIP以外の高齢者は大変だったんだろうなぁとは思う。

Posted by

子どもが「くそ!」という度に「なんですかそんな汚い言葉を使って!ちゃんと"うんこ"と言いなさい」と注意しては嫌な顔をされていた。 そのうち「あーはいはい

Posted by

平安時代や江戸時代は平均寿命が今よりも随分と短いのは、乳児の死亡率が高かったためで、お年寄りが現代と同じく70歳、80歳過ぎても元気だったと言うのはよく知られた事だ。ただ現代とは医療技術や薬、栄養状態も違うだろうから、その様な中で長生きするご老人は、寧ろ現代のお年寄りよりも元気だ...

平安時代や江戸時代は平均寿命が今よりも随分と短いのは、乳児の死亡率が高かったためで、お年寄りが現代と同じく70歳、80歳過ぎても元気だったと言うのはよく知られた事だ。ただ現代とは医療技術や薬、栄養状態も違うだろうから、その様な中で長生きするご老人は、寧ろ現代のお年寄りよりも元気だったのかもしれない。 私の祖母は100歳まで生きて、晩年も亡くなる間際まで畑を毎日耕していたそうだが、それは例外的で、多くのご老人は入院したり施設などで「ご老人」として穏やかに過ごす。 本書は歴史上や昔話などに登場する元気なご老人の皆さんにフォーカスを当て、クソジジイ・クソババア達の生き方を紹介していく。なお「クソ」と言う言葉を汚い・意地悪といったネガティブな表現ではなく、元気いっぱい・パワフルという意味で使っている。決して貶すような事は書いてない(ある程度は本来の糞婆的な意味で使う箇所もある)。また記載される人物や引用する物語は誰もが一度は歴史の授業や図書室で見かけたこのあるものを対象とするため、わかりやすい。 御伽話が意外にも残酷な事はよく知られるが、やはりそこにも「おじいさんとおばあさんは」で頻繁に登場する。こうして考えてみると、幼い頃からずっとそうした物語の中のご老人にふれてきたのであるが、必ず悪者や反面教師的なお爺さんが登場し、「そうなったらダメだよ」と幼心に刷り込まれてきたようだ。なんだか漠然と、お爺さんはコワイ・ズルい・気難しいイメージがあった。その様に何か教訓的な物語であっても、ご老人は元気に活躍?しているのである。特に高齢者の性事情にも多く触れられているが、古事記の世界からそういった話題には事欠かず皆元気である。私も見習いたい所ではあるが、現代社会で同じ事をすれば社会から抹殺されるリスクもあるので控えておく。 兎に角お年寄りは元気だ。勿論そうした歴史や伝記に名が出てくるご老人は、相応しい身分と食事・安全が確保されていた事が背景にあるが、歌会でキレ出す老人や息子の嫁を愛でる姿、鬼になって身内を食べんとするお婆さんなど、一部狂気じみた世界にも感じるが、元気であることに間違いない。 超高齢社会に突入し、既に町中はお年寄りで溢れている。田舎に行けば尚のこと、腰の曲がってない人とは滅多にすれ違わない。私の両親も幸いにも両名共に80過ぎてもピンピンしてるし、母親は電子書籍などは一切読まず、紙の本だけを何万冊も読んできた本の虫、父親は肉体労働中心で定年後もだだっ広い空き地で農家ばりに畑を耕す肉体派と、元気に過ごしている(東京大空襲も見てる)。 今後も伝説に残る様なご老人はたくさん増えるだろうし、恐らくはあと数十年もすれば70歳台はおじさんおばさんになっているかもしれない。その頃に伝説になる為にも、今から頭も体も衰えを感じる暇を与えさせない生活を送りたい。

Posted by

今も昔も日本のジジババは元気だということか。 昔の寿命は短かったと思い込んでいたけど、乳幼児の死亡率の高さゆえらしい。 意外と長生きしてたんだな。 年をとったら、というよりも年をとったからこそ権力欲が強いというのには納得した。

Posted by

たった1人の言葉から経血が止められない、と断言する作者に、 この人は、大丈夫?かしら?と。 経血は、止められます。 娘も止められます。(平成生まれ) だから、この本は「狭窄くそじじい」が書いた本と思って読みました。 (笑) 「くそ」パワーって凄い!よね~。 なりふり構...

たった1人の言葉から経血が止められない、と断言する作者に、 この人は、大丈夫?かしら?と。 経血は、止められます。 娘も止められます。(平成生まれ) だから、この本は「狭窄くそじじい」が書いた本と思って読みました。 (笑) 「くそ」パワーって凄い!よね~。 なりふり構わず、生きる❗ なりふり構わず、しがみつく❗ なりふり構わず、爪痕を残す❗ このパワーって政治家さんが踏襲してるの?

Posted by

日本史をくそじじいとくそばばあという視点で捉え直したもので、中々に興味深いものであった。 今は超高齢化社会とはいうものの、昔は若年層での死亡率は高くも、現代の年齢にも負けじと生きる人々は、結構いたということを新たに確認させられた。 飄々として、若い世代にも時代にも、権力者に...

日本史をくそじじいとくそばばあという視点で捉え直したもので、中々に興味深いものであった。 今は超高齢化社会とはいうものの、昔は若年層での死亡率は高くも、現代の年齢にも負けじと生きる人々は、結構いたということを新たに確認させられた。 飄々として、若い世代にも時代にも、権力者にも負けない人物がいたと教えられると同時に、時代の慣習なのか高齢になっても色を求めるのがよくよく見られ、現代の老人にも学ぶべき(色はいらないであろうが)ことは多々ある。

Posted by

歴史上の いろんな意味でスーパー凄い おじいさんおばあさんが 紹介されていて 時代は違えど 歳を重ねても精一杯命を輝かせて 生きていた人がたくさんいたのだから 恐れず後悔ないように老後を生きてみようと 励まされた。 歳をとることも悪くないと思える1冊。

Posted by

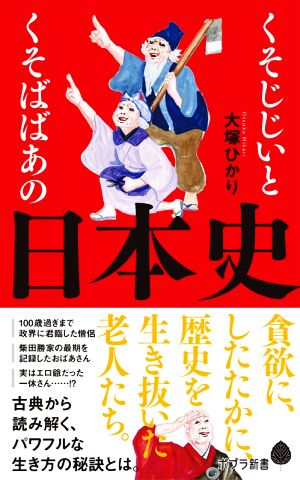

表紙とタイトルに何となく惹かれて、って感じかな。神話や物語まで対象としているのは、正直いかがなもんか、と。長寿が前提となる訳だから、取り上げられている面々も、かなりマイナーな存在まで含まれていて、日本史の素養がないと辛いところも。でもまあ、『こんな人、いたんだ~』って、サラッと楽...

表紙とタイトルに何となく惹かれて、って感じかな。神話や物語まで対象としているのは、正直いかがなもんか、と。長寿が前提となる訳だから、取り上げられている面々も、かなりマイナーな存在まで含まれていて、日本史の素養がないと辛いところも。でもまあ、『こんな人、いたんだ~』って、サラッと楽しむ感じの本かも。

Posted by

タイトルは大したものだけど,中身はさほど興味を引かない~580年生きたヒコホホデミノ命,持統天皇にも対抗する志斐嫗,古語拾遺を編纂した斎部広成,豊臣秀吉・道長の子ら,天台僧天海,一休禅師,源倫子,曲直瀬道三と杉田玄白,柏原益軒,井原西鶴,曾禰好忠,待宵小侍従,乙前,世阿弥,葛飾北...

タイトルは大したものだけど,中身はさほど興味を引かない~580年生きたヒコホホデミノ命,持統天皇にも対抗する志斐嫗,古語拾遺を編纂した斎部広成,豊臣秀吉・道長の子ら,天台僧天海,一休禅師,源倫子,曲直瀬道三と杉田玄白,柏原益軒,井原西鶴,曾禰好忠,待宵小侍従,乙前,世阿弥,葛飾北斎,小林一茶~1961年生まれで早大一文日本史専攻の古典エッセイストだって,ふーん。エッセイ…かぁ,なるほどネ。生き延びて生き延びて,事をなしたんだから力強い(これをクソと表現)年寄りになるわな

Posted by

- 1

- 2