世界哲学史(7) の商品レビュー

本巻で扱われるのは19世紀。ショーペンハウアーやニーチェ、マルクス、功利主義、プラグマティズムといったところは、多少関連の著作を読んだこともあるのである程度は理解できた。 しかし、「数学と論理学の革命」は、数学に関する部分は全くお手上げ状態。

Posted by

市民革命と産業革命により「新しい世界」を迎えた19世紀における哲学的問いの変化と展開を扱う。この辺から、現代人にとっても「とっつき易く」なるのかと。

Posted by

世界哲学史も19世紀まできた。この巻の注目はやっぱりマルクス、そして、ベスサムやミルの功利主義というところ。あと哲学における数学の位置づけ。ここはもう少し勉強しないとわからない。いよいよプラグマティズムも。近代インドと文明開化の日本も扱われている。

Posted by

・この世紀は私たち日本人の「哲学」にとって、特別の意味をもっている。いうまでもなく、十七世紀前半から二〇〇年ほど続いた鎖国状態が、黒船の「襲来」によって破られ、開国を余儀なくされるなかで、人々は西洋の風習・学術・技術など、文明上のあらゆる異質な要素との接触を経験させられたからであ...

・この世紀は私たち日本人の「哲学」にとって、特別の意味をもっている。いうまでもなく、十七世紀前半から二〇〇年ほど続いた鎖国状態が、黒船の「襲来」によって破られ、開国を余儀なくされるなかで、人々は西洋の風習・学術・技術など、文明上のあらゆる異質な要素との接触を経験させられたからである。江戸末期から明治初期にかけて導入された、西洋伝来の「知への愛、すなわち哲学」という学問の発想は、当時の人々の目には、一面では新鮮なものに映ったかもしれないが、同時に、あまりにも理解しにくい、複雑な概念的作業であると見えたかもしれない。

Posted by

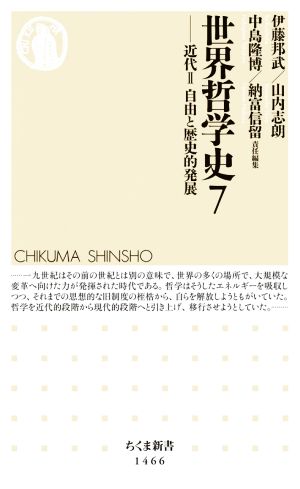

第1章 理性と自由 第2章 ドイツの国家意識 第3章 西洋批判の哲学 第4章 マルクスの資本主義批判 第5章 進化論と功利主義の道徳論 第6章 数学と論理学の革命 第7章 「新世界」という自己意識 第8章 スピリチュアリスムの変遷 第9章 近代インドの普遍思想 第10章 「文明」...

第1章 理性と自由 第2章 ドイツの国家意識 第3章 西洋批判の哲学 第4章 マルクスの資本主義批判 第5章 進化論と功利主義の道徳論 第6章 数学と論理学の革命 第7章 「新世界」という自己意識 第8章 スピリチュアリスムの変遷 第9章 近代インドの普遍思想 第10章 「文明」と近代日本

Posted by

啓蒙の時代を経て発展した「理性と自由」の対立構造が、19世紀に向けてどのように展開されていったかを論じている。 「自由」の種類、新世界で生まれたプラグマティズム、スピリチュアリスムに焦点。 功利主義も。

Posted by

ヘーゲルについては、あんまり書いてないけど、シェリングやショーペンハウアーなどの哲学が分かりやすく書いてある。マルクスや19世紀数学の話も面白いと思う。フランス・スピリチュアリズムはベルクソンに至るまでの歴史も書いてある。インドの近代思想も面白い。タゴールとかラーマ・クリシュナな...

ヘーゲルについては、あんまり書いてないけど、シェリングやショーペンハウアーなどの哲学が分かりやすく書いてある。マルクスや19世紀数学の話も面白いと思う。フランス・スピリチュアリズムはベルクソンに至るまでの歴史も書いてある。インドの近代思想も面白い。タゴールとかラーマ・クリシュナなどを思想をはじめて知った。最後の文明開化論も非常におもしろい。文明(物質)と文化(精神)の二分法にはうまくのらないところがあり、江戸末期から世が開いていくという言葉はあったそうで、これは道徳性と伴うものだったそうだ。

Posted by

知っているつもりがあまり理解していなかったことのオンパレード。ベルクソンと近代インドが刺激的だった。

Posted by

全8巻の世界哲学史シリーズも第7巻となり、大詰めを迎えつつある。本書は「近代Ⅱ 自由と歴史的発展」という副題で、まず伊藤邦武先生のいつもながら見事な要約(「第1章理性と自由」)に続き、ドイツ観念論哲学の発展過程(「第2章 ドイツの国家意識」)、ショーペンハウアー、ニーチェによる西...

全8巻の世界哲学史シリーズも第7巻となり、大詰めを迎えつつある。本書は「近代Ⅱ 自由と歴史的発展」という副題で、まず伊藤邦武先生のいつもながら見事な要約(「第1章理性と自由」)に続き、ドイツ観念論哲学の発展過程(「第2章 ドイツの国家意識」)、ショーペンハウアー、ニーチェによる西洋哲学の転回を扱った「第3章 西洋批判の哲学」、そして「第4章 マルクスの資本主義批判」「第5章 進化論と功利主義の道徳論」と続く。 本書で一番難解なのは、「第6章 数学と論理学の革命」。私はまったく歯が立たず、撃沈。 ここで1回本書を閉じようとしたが、アメリカのプラグマティズムを扱った「第7章 「新世界」という自己認識」は非常に面白かった。編者の一人である伊藤先生はこの辺の専門家のはずだが、あえて異なる著者(小川仁志)による。 以下、「第8章 スピリチュアリスムの変遷」はベルクソン以外の名前にはまったく馴染みなく、よくわからなかった。「第9章 近代インドの普遍思想」はわからないながらも「スピリチュアリティという「近代的宗教概念」は、西洋近代が構築しインドに押し付けたものではなく、東西が交わる中でインド人が見出したものだっということになる」(p.240)は新しい指摘であったし、「近代というものを多元化、多重化し、共有できる何かとして捉え直そうとしている我々は、ただ彼ら[近代インド思想の担い手たち]を分析できる立場にはなく、彼らと同じく、自分たちの<穴>の問題に向かわざるを得ないだろう」(p.251)との感覚には共感できる。 そして最後の「第10章「文明」と日本」(苅部直)はコンパクトにまとまった良い章。自分自身の問題関心にも重なるのでよく理解できた・笑

Posted by

全8巻の「世界哲学史」も第7巻に到達し、時代は、主として19世紀。 第7巻から引き続いて、経済社会の中心は、まさに西欧+アメリカ中心で、それは哲学の分野でも同じなのかな? 「近代」(=modern)という時代が、まさに「欧米」の時代なのだということをあらためて確認した感じ。 ...

全8巻の「世界哲学史」も第7巻に到達し、時代は、主として19世紀。 第7巻から引き続いて、経済社会の中心は、まさに西欧+アメリカ中心で、それは哲学の分野でも同じなのかな? 「近代」(=modern)という時代が、まさに「欧米」の時代なのだということをあらためて確認した感じ。 19世紀の哲学ともなると、どこかで読んだことのあるような話が増えてくる。 ・まずは、前巻でもでてきたカントを起点として、フィヒテ、ヘーゲルというドイツ観念論の展開。そして、それへの批判としてのヘーゲル左派からマルクスという流れ。 ・理性中心の哲学に対する批判として、「生」を重視するショペンハウアーやニーチェ。 ・進化論や功利主義、数学や論理学など、科学的?自然主義的な流れ。 ・そして、アメリカという新世界からの哲学として、プラグマティズム。 みたいな話し。 こうした哲学は、まさに現代でもなんらかの形で生きていて、どの哲学者がどうだとか、一つ一つの話しがどうというより、やっぱ、私たちのいる世界って、こういう問題設定のなかにあるんだな〜という印象。 という感じなので、欧米以外ででてくるのは、インドと日本。古代のインド思想(ウパニシャッドや仏教)は、「生」の哲学との関係でインパクト大なんだけど、19世紀という時点では、微妙かな。やはり植民地支配というなかでの西洋との関係性のなかにあるなかで、スピリチュアリティという観点で、なんらかの動きを生み出しつつあるというところかな? 日本については、前巻までのところでは、中国からの影響を受けつつもなんらかの独自性を生み出していく感じで面白かったのだけど、この巻では、「文明開化」で、哲学を含めて欧米に追いつこうと一生懸命な感じ。と同時に、そういう表層的な西洋化に対する批判という対抗軸を出そうとしている感じはあるものの、いわゆる西洋哲学批判みたいなのも、実は、西洋のほうで徹底的になされているわけで、なにか中途半端な印象だな。 全体として、19世紀は哲学においても西洋の世紀であって、それ以外の国は、それを受容するにせよ、批判するにせよ、西洋との関係においてしか、自分の立ち位置を見出すことができないということだったんだな〜、と思った。 哲学史を「世界」の同時性のなかでみてみようというこのチャレンジングなシリーズも、あと1巻「現代」、つまり20世紀以降を残すのみ。この時代を1巻だけで扱おうということ自体がすごいチャレンジ。しかも、もちろん西洋だけでなくて、イスラーム、中国、日本、アフリカが語られるという構成になっていて、なんだかとても楽しみ。

Posted by

- 1